Урок 5. Оползни, их последствия, защита населения. Обвалы и снежные лавины. | Поурочное планирование по ОБЖ 7 класс

Урок 5. Оползни, их последствия, защита населения. Обвалы и снежные лавины.

29.09.2013 21869 0Цель урока. Дать учащимся общее представление об оползнях и причинах их возникновения; познакомить с последствиями оползня; раскрыть организационные основы по защите населения от последствий оползней. Познакомить учащихся с обвалами и снежными лавинами, причинами их возникновения; разобрать основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий обвалов и снежных лавин.

Изучаемые вопросы

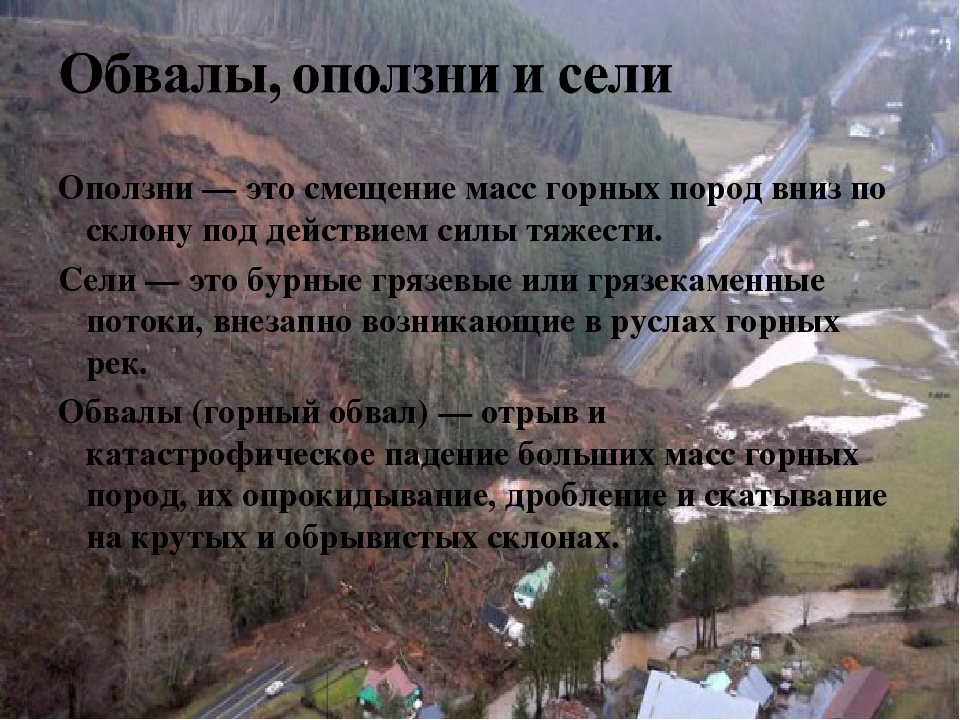

1. Оползни и причины их возникновения.

2. Возможные последствия оползня.

3. Защита населения от последствий оползней.

4.

Обвалы, причины

их возникновения, возможные последствия.

5. Снежные лавины, причины их возникновения, возможные последствия.

6. Защита населения от последствий обвалов и снежных лавин.

Рекомендации по изложению учебного материала

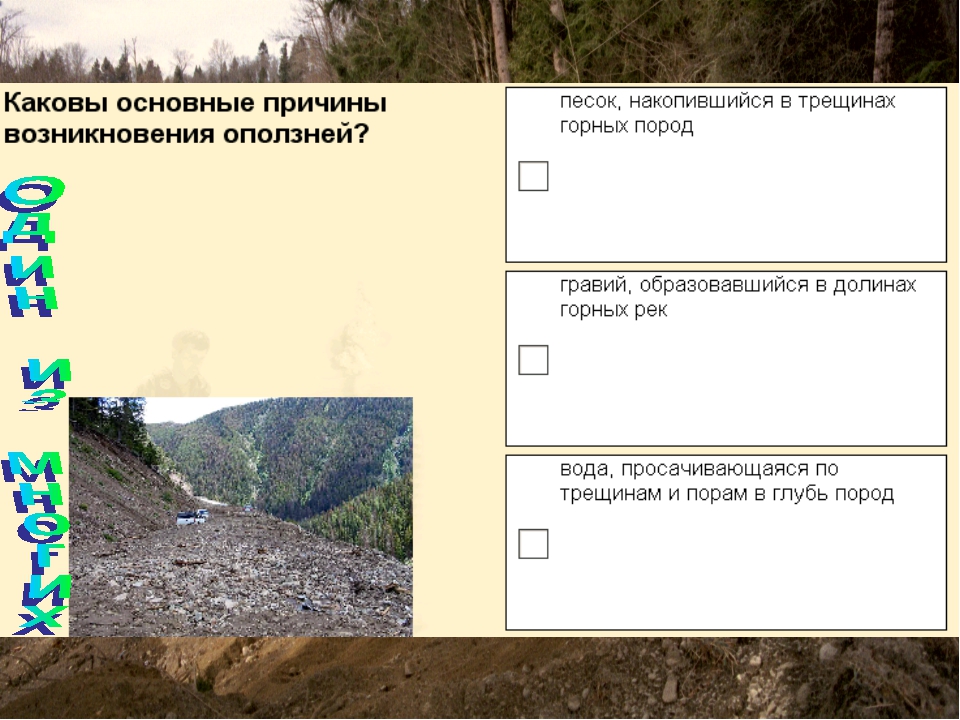

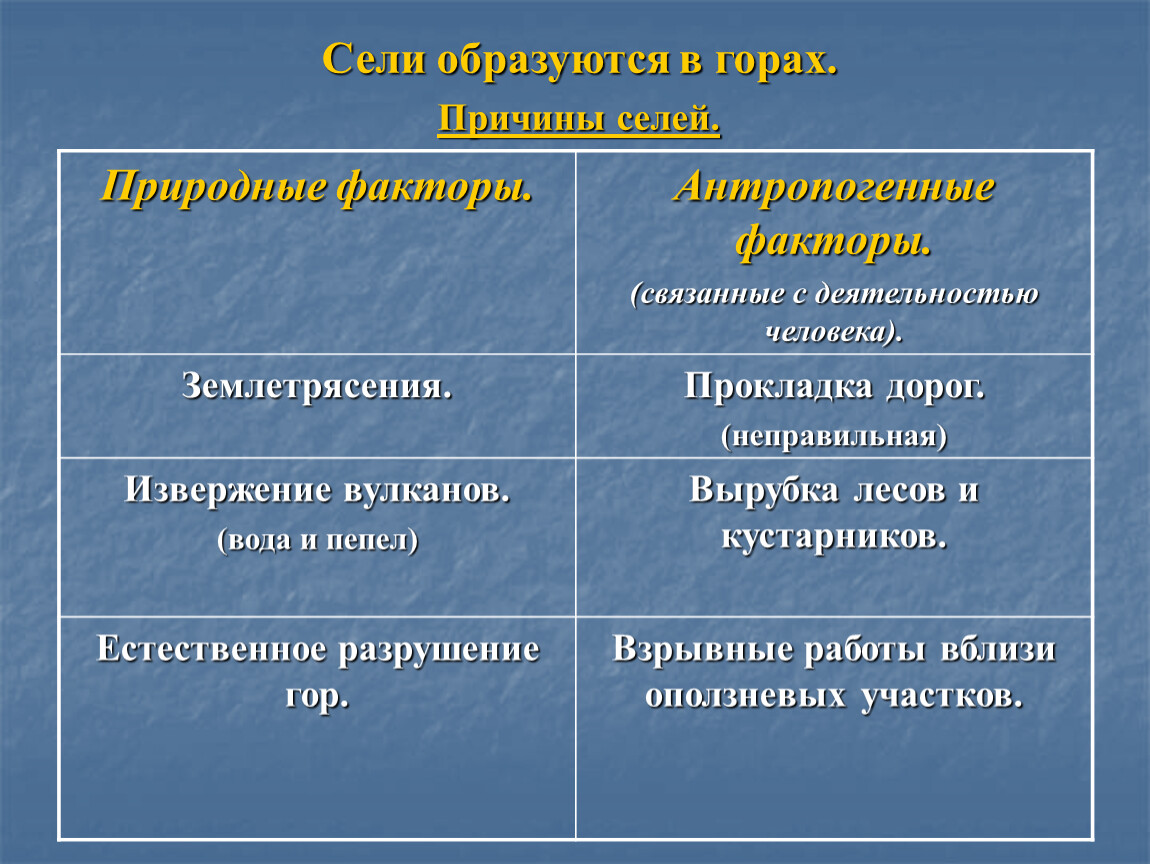

1. Дать определение оползня и раскрыть причины его возникновения (естественные и искусственные).

Известно, что большая часть поверхности Земли — это склоны.

К склонам относят участки поверхности с углами наклона, превышающими 1°. Склоны занимают не меньше 3/4 площади суши.

К естественным причинам относятся: величина крутизны склонов; залегание на склоне глинистых пород, особенно если они сильно увлажнены; подмывание основания склонов морскими и речными водами, а также сейсмические толчки (землетрясения).

К искусственным причинам относятся: разрушение склонов, при строительстве дорог; чрезмерная выноска грунта; вырубка лесов; неразумное ведение сельского хозяйства на склонах.

Сходят оползни в любое время года, но особенно

энергично весной или во время летних дождей. На берегах морей оползни

развиваются после сильных штормов.

На берегах морей оползни

развиваются после сильных штормов.

В России оползни довольно часто происходят в Поволжье — в Саратовской области, в районе Волгограда; на берегах Дона, Цимлянского водохранилища, в долине Кубани, во многих районах Сибири и Северного Кавказа.

2. Обратить внимание учащихся, что при перемещении значительной массы породы, вызванном оползнями, могут создаваться чрезвычайные ситуации. Оползни могут разрушать отдельные объекты и подвергать опасности целые населенные пункты, губить сельскохозяйственные угодья, создавать oпacность при эксплуатации карьеров, повреждать коммуникации, тоннели, трубопроводы, телефонные и электрические сети приводить к гибели людей.

Сказанное можно подкрепить примерами.

23 января 1984 г. в результате землетрясения в Гиссарском районе Таджикистана произошел оползень шириной 400 м и длиной 4,5 км. Огромные массы земли накрыли поселок Шарора. Погребенными оказались 50 домов, погибли 207 человек!

В 1989 г. оползни в Ингушетии привели к разрушениям в

32 населенных пунктах, поврежденными оказались 2518 домов.

оползни в Ингушетии привели к разрушениям в

32 населенных пунктах, поврежденными оказались 2518 домов.

Весной 1994 г. в Киргизии после необычно снежной зимы во многих районах произошли огромные оползни, разрушившие сотни домов и повлекшие за собой человеческие жертвы.

3. Познакомить учащихся с

основными мероприятиями, проводимыми в стране по защите населения от

последствий оползней: контроль над оползнями и их прогноз; проведение

противооползневых мероприятий.

Если оползень нельзя предотвратить, то население оповещают об угрозе, организуется эвакуация.

В заключение урока целесообразно обсудить с учащимися рекомендации специалистов МЧС России по действиям при угрозе возникновения оползня: знать сигналы оповещения об угрозе возникновения оползня, а также порядок действий при получении этого сигнала (отключить электроприборы, газовые приборы и водопроводную сеть, приготовиться к немедленной эвакуации).

Различают следующие скорости оползней:

• исключительно быстрая — до 3 м/с;

• очень быстрая — 0,3 м/мин;

• быстрая — 1,5 м/сут;

• умеренная — 1,5 м/мес;

•

очень медленная —

1,5 м/г. ;

;

• исключительно медленная — 0,06 м/г.

После смещения оползня в уцелевших строениях и сооружениях проверьте состояние стен, перекрытий, выявите повреждения линий электро-, газо- и водоснабжения. Если вы не пострадали, то вместе со спасателями извлекайте из завала пострадавших и оказывайте им помощь.

4. Дать определение понятию «обвал», показать основные причины возникновения и возможные последствия обвала.

Обвалы наблюдаются в горах, на морских берегах и на обрывах речных долин.

В горах обвалы чаще образуются в районах с сильно расчлененным рельефом, с крутыми, обрывистыми склонами гор.

Обвалы на морских берегах и на обрывах речных долин происходят из-за подмыва и растворения пород берегов морей и рек.

Обвалы могут разрушать и повреждать опоры мостов,

линии электропередачи, угрожать безопасности движения железнодорожных поездов и

другого наземного транспорта. Так, например, железная дорога Туапсе — Сухуми

идет по самой береговой кромке Черного моря. С одной стороны ей угрожает возникновение

обвала пород, размываемых водами моря, с другой стороны над железнодорожной

колеей нависают обрывы гор.

С одной стороны ей угрожает возникновение

обвала пород, размываемых водами моря, с другой стороны над железнодорожной

колеей нависают обрывы гор.

5. Дать определение понятию «снежная лавина», проанализировать причины возникновения снежных лавин и их возможные последствия, привести примеры имевших место трагических последствий снежных лавин для туристов.

Сила удара сходящей снежной лавины может достигать от 5 до 50 тонн на квадратный метр. Сходящие лавины снега могут вызвать разрушение зданий, инженерных сооружений, засыпать снегом дороги и горные тропы. Жители горных селений, туристы, альпинисты, геологоразведчики и другие люди, оказавшиеся в горах и захваченные лавиной, могут получить травмы и оказаться под толщей снега.

6. Большое значение для

защиты населения от последствий обвалов и снежных лавин имеет их

прогнозирование (специальная система наблюдения).

В условиях угрозы схода снежных лавин организуют контроль за накоплением снега на лавиноопасных направлениях, вызывается искусственный сход формирующихся лавин в период их наименьшей опасности. Строятся защитные сооружения на лавиноопасных направлениях, подготавливаются спасательные средства и планируются спасательные работы. Проводится оповещение населения об опасности схода лавин.

В заключение урока следует обсудить рекомендации специалистов МЧС России населению, проживающему в лавиноопасных зонах.

Контрольные вопросы

1. Какие природные явления называются оползнем и каковы причины его возникновения?

2. К каким последствиям могут привести оползни?

3. Какие мероприятия проводятся по защите населения от последствий оползней?

4. Что такое обвал и каковы причины его возникновения?

5. Что такое снежная

лавина и каковы причины ее возникновения?

Что такое снежная

лавина и каковы причины ее возникновения?

6. Какие меры принимаются по защите населения от обвалов и снежных лавин?

7. Почему необходимо соблюдать правила безопасного поведения в районах схода снежных лавин?

Домашнее задание

1. Изучите § 2.6, 2.7 учебника.

Эксперт: перекрывший реку Бурея оползень стал одним из крупнейших в РФ — Наука

ВЛАДИВОСТОК, 25 декабря. /ТАСС/. Оползень, который перекрыл реку Бурея в Хабаровском крае, стал одним из крупнейших в стране за последние годы. Он произошел по естественным причинам, со временем вода может размыть образовавшуюся плотину, сообщил ТАСС заместитель директора Института водных и экологических проблем ДВО РАН, доктор географических наук Алексей Махинов после осмотра места происшествия.

«Можно сказать, что за последние годы в стране это один из крупнейших оползней. <…> Это классический обыкновенный оползень, который сошел с очень крутого склона Буреи», — сообщил Махинов.

Эксперт отметил, что причины оползней в основном одинаковы: потеря устойчивости грунта из-за того, что в основании склона нет упора, а у подножья крутой склон. Растительность и грунт у подножья постепенно вымывались водой, когда ее уровень поднимался. Постепенно склон достиг такого состояния, когда оползень должен был произойти, отметил эксперт. Высота стенки, с которой сошел оползень, составила около 150 метров, ширина — около 300 метров, рассказал собеседник после осмотра места происшествия.

При этом он отметил, что никаких пагубных последствий оползня сейчас нет, на работе Бурейской ГЭС это не отразится. «Весной там могут быть некоторые проблемы, потому что, если будет большое количество воды в реке Бурея и ледоход, эта плотина помешает льду, может возникнуть затор, за ним поднимется уровень воды, и это может угрожать окрестным населенным пунктам», — уточнил Махинов. Самый близкий населенный пункт к месту оползня — поселок Чекунда, который находится в 80 километров.

Самый близкий населенный пункт к месту оползня — поселок Чекунда, который находится в 80 километров.

По словам Махинова, образовавшуюся плотину со временем может размыть, но сейчас сложно сказать, произойдет ли это и если да, то сколько на это потребуется времени. «Вода все равно будет переливаться через эту плотину. Она или сама размоет, или будет сочиться через плотину», — рассказал собеседник. При этом он отметил, что в первые годы с высокой долей вероятности плотина все же может вызывать подтопления.

Опасности в горах и меры предосторожности — Рекомендации населению

Опасности в горах и меры предосторожности

Альпинистская и туристская деятельность сопряжена с преодолением многочисленных опасностей, связанных с рельефом местности, с метеорологическими условиями и непосредственно с действиями самих туристов, альпинистов. Своевременному распознаванию опасностей способствует знание характера и причин явлений, что позволяет полностью исключить или значительно снизить вероятность аварий и опасных ситуаций.

Своевременному распознаванию опасностей способствует знание характера и причин явлений, что позволяет полностью исключить или значительно снизить вероятность аварий и опасных ситуаций.

РЕАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ В ГОРАХ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ:

1. природные явления – землетрясения, лавины, камнепады, обвалы льда и снежных карнизов, трещины на ледниках, селевые потоки, горные реки.

2. неблагоприятные климатические условия — ветер, гроза, резкие колебания температуры и влажности воздуха, дождь, снегопад, воздействие солнца, темнота.

Все эти природные факторы могут во много раз усложниться при неправильном отношении альпинистов к организации горовосхождений и соблюдению мер безопасности.

Причинами , иногда приводящими к несчастным случаям являются:

1. недостаточная физическая и техническая подготовленность, несоответствие избранного маршрута силам и опыту туристов.

2. неправильный подбор группы, отсутствие схоженности.

3. недостаточный опыт и авторитет руководителя группы.

4. недостаточная дисциплина в группе, отсутствие чёткого распределения обязанностей.

5. недостаточное знание маршрута и необоснованные его изменения.

6. незнание опасностей в горах и мер обеспечения безопасности.

7. пренебрежение страховкой или неправильное её применение.

8. переоценка собственных сил и возможностей и недооценка трудностей маршрута

9. ослабление внимания в особенности при спусках.

10. плохое качество или недоукомплектованность снаряжения, недостаток продуктов питания.

11. отсутствие медикаментов, необходимых для оказания медицинской помощи.

12. несоответствие одежды.

13. плохая организация отдыха, отсутствие контроля за состоянием здоровья членов группы.

плохая организация отдыха, отсутствие контроля за состоянием здоровья членов группы.

ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕЛЬЕФОМ МЕСТНОСТИ

Лавины (снежные обвалы) снежные массы, соскальзывающие с наклонной подстилающей поверхности горных склонов и увлекающие на своем пути новые массы снега. Лавины являются одной из самых реальных и грозных опасностей в горах. Причины, вызывающие лавины, зависят от рельефа и характера поверхности, крутизны склона, температуры и влажности воздуха, температуры внутри снежных масс, толщины снежного покрова, уплотнения ветра и др. В зависимости от этих факторов и возникает тот или иной вид лавины, каждая имеет свои особенности, время года и разрушительную силу. Лавина может возникнуть на склоне крутизной 15 — 18° даже при незначительном выпадении снега. Величина сцепления снежных масс со склоном зависит от характера подстилающей поверхности и находящейся на ней растительности. Не надо много усилий для того, чтобы на примерзшей травянистой поверхности начал сползать снег. Несколько большая сила нужна для сползания снега по кустарникам. На отлогих длинных склонах при небольших высотах до 2000 м наиболее лавиноопасное время — весна. Большие толщи снега, пропитанные водой в результате подтаивания, не удерживаются на скользкой поверхности и сползают вниз по склону. На таких высотах температура воздуха повышена, снег увлажняется и становится лавиноопасным. Возникают так называемые пластовые лавины. Особенно часты такие лавины в период дождей. Если днем верхний слой снега подтаял на солнце, а ночью смерзся, превратившись в плотную твердую корку, слабо связанную с сухим снегом, лежащим под ней, то весь слой снега сползает до самого грунта. Такая лавина называется грунтовой, она несет с собой все, что лежало на поверхности склонов, камни, обломки деревьев и пр. В процессе образования лавин большую роль играет влажность воздуха. При сухом и теплом воздухе таяние снега незаметно, однако происходит обильное испарение. Подстилающая поверхность не смачивается, и появление паров над снежной поверхностью приводит их к охлаждению.

Несколько большая сила нужна для сползания снега по кустарникам. На отлогих длинных склонах при небольших высотах до 2000 м наиболее лавиноопасное время — весна. Большие толщи снега, пропитанные водой в результате подтаивания, не удерживаются на скользкой поверхности и сползают вниз по склону. На таких высотах температура воздуха повышена, снег увлажняется и становится лавиноопасным. Возникают так называемые пластовые лавины. Особенно часты такие лавины в период дождей. Если днем верхний слой снега подтаял на солнце, а ночью смерзся, превратившись в плотную твердую корку, слабо связанную с сухим снегом, лежащим под ней, то весь слой снега сползает до самого грунта. Такая лавина называется грунтовой, она несет с собой все, что лежало на поверхности склонов, камни, обломки деревьев и пр. В процессе образования лавин большую роль играет влажность воздуха. При сухом и теплом воздухе таяние снега незаметно, однако происходит обильное испарение. Подстилающая поверхность не смачивается, и появление паров над снежной поверхностью приводит их к охлаждению. Поэтому сухие горные районы (Тянь-Шань, Саяны) в одинаковой степени могут быть лавиноопасны как весной, так и зимой. На характер лавин влияют изменения температуры внутри снежных масс. Снег обладает большими теплоизоляционными свойствами — в нижних слоях температура значительно выше, чем в верхних, и чем толще слой снега, тем разница эта больше, иногда она доходит до 15 С. Такая разница в температуре вызывает активное движение пара от теплых слоев к наружным, холодным. При этом происходит охлаждение пара, который, минуя процесс конденсации, превращается сразу в лед, уплотняя наружный слой. Создается горизонт разрыхления в нижних слоях, что создает условия для скольжения. Причиной возникновения лавин может быть уплотнение снега за счет сильного ветра. Нижние слои снега постепенно оседают, между ними и настом появляется полость, которая увеличивается еще больше при образовании горизонта разрыхления. Образуется так называемая «снежная доска», которая под тяжестью массы снега стремится сдвинуться вниз.

Поэтому сухие горные районы (Тянь-Шань, Саяны) в одинаковой степени могут быть лавиноопасны как весной, так и зимой. На характер лавин влияют изменения температуры внутри снежных масс. Снег обладает большими теплоизоляционными свойствами — в нижних слоях температура значительно выше, чем в верхних, и чем толще слой снега, тем разница эта больше, иногда она доходит до 15 С. Такая разница в температуре вызывает активное движение пара от теплых слоев к наружным, холодным. При этом происходит охлаждение пара, который, минуя процесс конденсации, превращается сразу в лед, уплотняя наружный слой. Создается горизонт разрыхления в нижних слоях, что создает условия для скольжения. Причиной возникновения лавин может быть уплотнение снега за счет сильного ветра. Нижние слои снега постепенно оседают, между ними и настом появляется полость, которая увеличивается еще больше при образовании горизонта разрыхления. Образуется так называемая «снежная доска», которая под тяжестью массы снега стремится сдвинуться вниз. Малейшая дополнительная перегрузка такого склона может привести к образованию лавины. «Доска» может сдвинуться и при резком изменении температуры. На больших высотах, где преобладают ветры, гребни с наветренной стороны обнажаются, а с подветренной собирается снег. Скопление в таких местах громадных масс снега приводит к перегрузке склонов и возникновению лавин. Этот снег, как правило, не имеет крупнозернистой структуры. При встрече ветра со скальными участками создается давление, за гребнем же образуется разряженная зона. Получается завихрение воздушного потока, где скорость движения резко падает. Осаждающаяся мелкая снежная пыль постепенно уплотняется. Накапливающийся снег превращается в гигантские карнизы, которые при перегрузке с грохотом рушатся вниз, увлекая за собой нижележащие массы снега, превращая все это в грандиозную, быстро скатывающуюся по склонам лавину. В зависимости от морфологии подстилающей поверхности различают «осовы» (снежные оползни), лотковые лавины и прыгающие лавины.

Малейшая дополнительная перегрузка такого склона может привести к образованию лавины. «Доска» может сдвинуться и при резком изменении температуры. На больших высотах, где преобладают ветры, гребни с наветренной стороны обнажаются, а с подветренной собирается снег. Скопление в таких местах громадных масс снега приводит к перегрузке склонов и возникновению лавин. Этот снег, как правило, не имеет крупнозернистой структуры. При встрече ветра со скальными участками создается давление, за гребнем же образуется разряженная зона. Получается завихрение воздушного потока, где скорость движения резко падает. Осаждающаяся мелкая снежная пыль постепенно уплотняется. Накапливающийся снег превращается в гигантские карнизы, которые при перегрузке с грохотом рушатся вниз, увлекая за собой нижележащие массы снега, превращая все это в грандиозную, быстро скатывающуюся по склонам лавину. В зависимости от морфологии подстилающей поверхности различают «осовы» (снежные оползни), лотковые лавины и прыгающие лавины.

«Осовами» называется соскальзывание снега с поверхности горного склона вне русел. Осовы возникают, главным образом, на крутых травянистых склонах, где сила сцепления снега с подстилающей поверхностью небольшая. Скорость движения этих лавин невелика, но их сокрушительная сила огромна.

Лавины, которые сползают по строго фиксированному руслу (ложбинам, кулуарам), называются лотковыми. Их место спадов постоянно, и видны они издалека. Внизу, у подошвы косогора, лотковые лавины образуют завалы в виде конусов выноса. Если канал стока оканчивается стеной, идущей вниз, то лавины по инерции продолжают свое движение по воздуху, как бы прыгая с трамплина на дно долины, отсюда их название «прыгающие». Удары «прыгающей» лавины колоссальной силы, так как они находятся почти в свободном падении. Лавины различают и в зависимости от состояния снега. По этому признаку их разделяют на сухие, влажные и мокрые.

Лавины различают и в зависимости от состояния снега. По этому признаку их разделяют на сухие, влажные и мокрые.

По этому признаку их разделяют на сухие, влажные и мокрые.

Сухая лавина лавина образуется, главным образом, из свежевыпавшего снега, во время бурь и метелей. Иногда причиной такой лавины является срыв «снежной доски». Снежные плиты, натыкаясь на препятствия, разбиваются Друг о друга и превращаются в сухую снежную пыль. Для альпинистов и горных туристов это самая опасная лавина, так как она движется с большой скоростью, образуя впереди себя могучую воздушную подушку.

Влажные лавины возникают, главным образом, при плюсовой температуре из влажного снега. Они движутся более медленно, образуя так называемый конус выноса из нагроможденных снежных комьев и глыб.

Мокрые лавины движутся быстро, внизу они также расходятся конусом, образуя из мокрого снега нагромождения больших глыб. Конус достигает многих метров в толщину. Сразу же за препятствием снежная масса может разорваться и образовать прогалину. Далее разрыв ликвидируется и движение лавины приобретает форму движения гусеницы

Далее разрыв ликвидируется и движение лавины приобретает форму движения гусеницы

Огромную разрушительную силу имеет воздушная волна, вызванная падением как сухой, так и мокрой лавины. Движущиеся массы снега уплотняют воздух, который с колоссальной скоростью несется впереди лавины. После остановки лавины гигантские массы воздуха продолжают двигаться вперед, все сметая на своем пути и производя опустошения на значительном пространстве.

Лавиноопасными местами являются также открытые склоны зимой и весной, начиная с 15 — градусной крутизны, хотя на них в летнее время почти не видно следов лавины. В высокогорье, у бассейнов скопления фирна, питающего ледники по желобам, на кулуарах между скал можно определить лавиноопасные места. Снегопады, повышение влажности воздуха, общее потепление являются предвестниками лавинной опасности. Сходу лавин способствуют также ветер, дождь, гроза, фен. Лавиноопасность увеличивается при низких температурах после снегопадов на любых склонах. Наиболее лавиноопасным является время между 11—15 часами. С увеличением камнепадов, срывов карнизов и сбросов возрастает и количество сухих лавин. В ночное время снег смерзается, поэтому лавин сходит значительно меньше. И все же лавиноопасные склоны альпинистам приходится преодолевать, так как часто другого пути нет. При соблюдении всех правил движения аварии можно избежать. Несоблюдение правил движения по лавиноопасным местам, незнание и неумение определять наличие лавинной опасности могут привести к катастрофе.

Наиболее лавиноопасным является время между 11—15 часами. С увеличением камнепадов, срывов карнизов и сбросов возрастает и количество сухих лавин. В ночное время снег смерзается, поэтому лавин сходит значительно меньше. И все же лавиноопасные склоны альпинистам приходится преодолевать, так как часто другого пути нет. При соблюдении всех правил движения аварии можно избежать. Несоблюдение правил движения по лавиноопасным местам, незнание и неумение определять наличие лавинной опасности могут привести к катастрофе.

Основные правила прохождения лавиноопасных мест.

Нельзя выходить на лавиноопасное место во время или сразу после сильного снегопада, тумана или дождя. При наступившей ясной погоде после снегопада, как и при пасмурной, следует выждать 2— 3 дня, а в сухую, морозную зимой — до 6 дней. Пересекать лавиноопасные склоны следует утром или вечером, когда снег скован морозом. Идти следует по возможности в верхней части склона, возле скал. Пересекать большие лавиноопасные участки нужно двойками, веревку выдавать на всю длину. При переходе нешироких участков следует, по возможности, закрепить веревку на скалах при помощи крючьев и организовать перила для страховки участников группы. Переходить опасное место надо быстро, широкими шагами, стараться не нарушать целостность снега между следами с тем, чтобы не подрезать склон. Необходимо пользоваться лавинными шнурами красного цвета длиной 25—35 м, один конец которого привязывается к поясу. В случае попадания в лавину одного из спутников шнур, который остается на поверхности, поможет остальным найти потерпевшего. Переход лавиноопасных мест совершать при абсолютной тишине, разговор способствует потере остроты внимания, а крик и пение могут вызвать падение лавин. При глухом гуле или шипении под ногами от просадки снега на склонах необходимо прекратить движение. При наличии контрфорсов не следует передвигаться вверх по лавиноопасному кулуару, безопаснее перейти на скалы. При ходьбе на лыжах нужно соблюдать интервал друг от друга не менее 50 — 70 м, лямки палок снять с рук, лыжные крепления отстегнуть.

Пересекать большие лавиноопасные участки нужно двойками, веревку выдавать на всю длину. При переходе нешироких участков следует, по возможности, закрепить веревку на скалах при помощи крючьев и организовать перила для страховки участников группы. Переходить опасное место надо быстро, широкими шагами, стараться не нарушать целостность снега между следами с тем, чтобы не подрезать склон. Необходимо пользоваться лавинными шнурами красного цвета длиной 25—35 м, один конец которого привязывается к поясу. В случае попадания в лавину одного из спутников шнур, который остается на поверхности, поможет остальным найти потерпевшего. Переход лавиноопасных мест совершать при абсолютной тишине, разговор способствует потере остроты внимания, а крик и пение могут вызвать падение лавин. При глухом гуле или шипении под ногами от просадки снега на склонах необходимо прекратить движение. При наличии контрфорсов не следует передвигаться вверх по лавиноопасному кулуару, безопаснее перейти на скалы. При ходьбе на лыжах нужно соблюдать интервал друг от друга не менее 50 — 70 м, лямки палок снять с рук, лыжные крепления отстегнуть. В отдельных случаях, на более опасных местах переход совершают без лыж. Следует иметь завязанный вокруг шеи плотный шарф или платок, чтобы в случае пылевой лавины быстро его натянуть на рот и нос. Нельзя устраивать бивуаки на лавиноопасных местах. Если человек все же попал в лавину и она увлекла его вниз, нужно приложить все усилия, чтобы остаться на ее поверхности, не быть опрокинутым головой вниз. Если же лавина продолжает увлекать, нужно быстрее сбросить рюкзак, освободить ноги от лыж (если есть лыжи) и стараться «выплыть» на поверхность лавины. Если лавина еще не набрала скорость, следует сделать попытку убежать от нее — как можно быстрее спускаясь вниз и в сторону к ее краю. Опрокинутый человек становится беспомощным и только тот побеждает, кто не растеряется и мгновенно приложит максимум усилий в борьбе со стихией.

В отдельных случаях, на более опасных местах переход совершают без лыж. Следует иметь завязанный вокруг шеи плотный шарф или платок, чтобы в случае пылевой лавины быстро его натянуть на рот и нос. Нельзя устраивать бивуаки на лавиноопасных местах. Если человек все же попал в лавину и она увлекла его вниз, нужно приложить все усилия, чтобы остаться на ее поверхности, не быть опрокинутым головой вниз. Если же лавина продолжает увлекать, нужно быстрее сбросить рюкзак, освободить ноги от лыж (если есть лыжи) и стараться «выплыть» на поверхность лавины. Если лавина еще не набрала скорость, следует сделать попытку убежать от нее — как можно быстрее спускаясь вниз и в сторону к ее краю. Опрокинутый человек становится беспомощным и только тот побеждает, кто не растеряется и мгновенно приложит максимум усилий в борьбе со стихией.

Ледники. Альпинистам и горным туристам постоянно приходится преодолевать рельеф ледников. Массы льда под действием своей тяжести и пластичности текут по наклонной поверхности дна горных долин. Ледники беспрерывно двигаются в любое время года и суток. Поэтому можно наблюдать, как с висячих ледников от основных масс откалываются громадные ледяные глыбы и летят вниз с большой скоростью, раскалываясь на части, увлекая за собой снежную пыль. Особенно опасными являются места, где имеются следы недавнего обвала. Здесь надо проходить быстро, без задержки рано утром, а нависшие ледовые выступы и сераки лучше обходить стороной. Избегать ледяные кулуары и желобы.

Ледники беспрерывно двигаются в любое время года и суток. Поэтому можно наблюдать, как с висячих ледников от основных масс откалываются громадные ледяные глыбы и летят вниз с большой скоростью, раскалываясь на части, увлекая за собой снежную пыль. Особенно опасными являются места, где имеются следы недавнего обвала. Здесь надо проходить быстро, без задержки рано утром, а нависшие ледовые выступы и сераки лучше обходить стороной. Избегать ледяные кулуары и желобы.

Ледниковые трещины представляют серьезную опасность, если они покрыты небольшим слоем снега (закрытые трещины), которые не выдерживают тяжести человека. Свободное падение в такие трещины чревато тяжелыми последствиями. При правильной организации страховки во время передвижения по леднику опасность практически отсутствует. Для обеспечения безопасности перехода по леднику, изобилующему трещинами, следует: двигаться в связке по 3 — 4 человека в постоянной готовности каждого участника к страховке товарища. Идущему первым в связке беспрерывно зондировать ледорубом толщу снега, покрывающего трещины. Проходить ледник надо по внутреннему его краю при небольших закруглениях, где трещин значительно меньше. Остальным участникам связки не отклоняться от направления, взятого идущим впереди и ступать по его следам.

Идущему первым в связке беспрерывно зондировать ледорубом толщу снега, покрывающего трещины. Проходить ледник надо по внутреннему его краю при небольших закруглениях, где трещин значительно меньше. Остальным участникам связки не отклоняться от направления, взятого идущим впереди и ступать по его следам.

Камнепады. Большую опасность при прохождении скальных маршрутов представляют камнепады. Сорвавшийся камень, ударяясь о скалы, сбрасывает другие камни, которые с большой скоростью летят вниз. Камнепад представляет огромную опасность для тех, кто окажется на его пути. Поэтому каждый альпинист должен знать причины камнепадов. Горные породы постоянно разрушаются, особенно на вершинах, гребнях и крутых скальных склонах. При этом, гранитные, массивные скалы менее подвержены разрушению, чем скалы из известняков и сланцев. Скалы, покрытые льдом и снегом, круглый год сцементированы льдом и поэтому менее опасны. Горные породы в результате атмосферного влияния — нагревания и охлаждения, действия воды и ветра — покрываются мелкими трещинами, в них попадает вода, которая, замерзая и оттаивая, постепенно раскалывает породу. Дожди, ветер, удар молнии и подземные толчки способствуют падению камней. Утром скалы начинают нагреваться, ледяная спайка нарушается и отдельные камни срываются вниз. Начинаются камнепады обычно на восточных и юго-восточных склонах гор. Наиболее интенсивные камнепады происходят в теплую и солнечную погоду и достигают максимума к полдню. После полдня фронт камнепада перемещается на западные склоны скал, освещенные солнцем. К концу дня с понижением температуры воздуха камнепады почти прекращаются. В пасмурную погоду и ночью камни падают реже. Наиболее опасными местами являются кулуары, желобы, русла ручьев и другие углубления, которые служат естественными путями движения камней. Камнепады могут вызвать сами альпинисты — при опоре ногой на слаболежащий камень, неправильно использованной зацепкой, неосторожными действиями с веревкой. Признаки мест постоянного камнепада: свежие полосы от падающих камней на стенах кулуаров, желобов и склонов, отдельные камни на фирновых и снежных склонах, следы свежих отломов на скалах, осыпи под склонами.

Дожди, ветер, удар молнии и подземные толчки способствуют падению камней. Утром скалы начинают нагреваться, ледяная спайка нарушается и отдельные камни срываются вниз. Начинаются камнепады обычно на восточных и юго-восточных склонах гор. Наиболее интенсивные камнепады происходят в теплую и солнечную погоду и достигают максимума к полдню. После полдня фронт камнепада перемещается на западные склоны скал, освещенные солнцем. К концу дня с понижением температуры воздуха камнепады почти прекращаются. В пасмурную погоду и ночью камни падают реже. Наиболее опасными местами являются кулуары, желобы, русла ручьев и другие углубления, которые служат естественными путями движения камней. Камнепады могут вызвать сами альпинисты — при опоре ногой на слаболежащий камень, неправильно использованной зацепкой, неосторожными действиями с веревкой. Признаки мест постоянного камнепада: свежие полосы от падающих камней на стенах кулуаров, желобов и склонов, отдельные камни на фирновых и снежных склонах, следы свежих отломов на скалах, осыпи под склонами. Наиболее безопасными от камнепадов местами являются все водоразделы, контрфорсы и, конечно, гребни. Для обеспечения безопасности от камнепадов альпинисты и горные туристы должны соблюдать следующие правила:

Наиболее безопасными от камнепадов местами являются все водоразделы, контрфорсы и, конечно, гребни. Для обеспечения безопасности от камнепадов альпинисты и горные туристы должны соблюдать следующие правила:

Преодолевать опасные участки пути в наиболее безопасное время дня.

Переходить камнеопасные кулуары у их верховьях.

В камнеопасном кулуаре движение осуществлять по одному с тщательной страховкой.

При подъеме и спусках по осыпям участникам группы соблюдать минимальный интервал.

Не допускать нахождения участников друг над другом, в особенности при движении одновременно двух групп.

При движении по ломким скалам следует тщательно проверять все точки опоры, опираться на них так, чтобы не оторвать их от склона. Каждый сдвинутый камень следует удержать на месте и предупредить товарища о его непрочности. Отвалившийся камень следует удержать и отложить в сторону.

При большом количестве участников движение допустимо двум группам параллельно вверх или вниз или нижней группе следует выходить после того, как верхняя уйдет в сторону.

Не находиться на опасном месте в дождь, снегопад, грозу, при сильном ветре, в сумерки.

При переходе опасных мест в каждой группе нужно выделить наблюдающего, который постоянно следит за обстановкой вверху и в случае камнепада предупреждает об этом группу громким, но спокойным возгласом «камень!». Этим же сигналом пользуется и тот, кто случайно свалит камень и он покатится вниз.

В случае камнепада необходимо прижаться к стене, под выступ, карниз и др. Если же укрытия нет, то остаться на месте и следить за полетом камня, а в последнее мгновение отскочить в сторону от него.

Сель — внезапно возникающий на горных реках бурный паводок. несущий грунт, камни, лед, обломки деревьев — все то, что он встретит на пути. В горах сель довольно частое явление. Сели бывают очень большой разрушительной силы, они представляют опасность не только для тех, кто находится в горах, но и для населенных пунктов. Сели разрушают дома, горные дороги, сносят посевы, создают запруды. Сели могут быть грязевые, грязе-каменные и водо-каменные. Наиболее распространенные сели — грязевые. Причиной образования селей могут быть сильные и длительные дожди, значительные уклоны, наличие рыхлого обломочного материала, прорыв озера, образовавшегося в результате завала в верховье ущелья. Признаками селя является быстро увеличивающийся уровень воды в реках, которая приобретает цвет грунта. Приближение селя можно определить по специфическому шуму и грохоту. Опасность селей увеличивается с потеплением. Более частые сели бывают в период май — сентябрь, зимой их не бывает. Люди, оказавшиеся на пути селя, могут спастись только уйдя с его пути на возвышенность, взобравшись по скалам вверх. Группа, попавшая в обстановку проливных дождей, должна переждать, пока они не кончатся и не сойдут сели.

В горах сель довольно частое явление. Сели бывают очень большой разрушительной силы, они представляют опасность не только для тех, кто находится в горах, но и для населенных пунктов. Сели разрушают дома, горные дороги, сносят посевы, создают запруды. Сели могут быть грязевые, грязе-каменные и водо-каменные. Наиболее распространенные сели — грязевые. Причиной образования селей могут быть сильные и длительные дожди, значительные уклоны, наличие рыхлого обломочного материала, прорыв озера, образовавшегося в результате завала в верховье ущелья. Признаками селя является быстро увеличивающийся уровень воды в реках, которая приобретает цвет грунта. Приближение селя можно определить по специфическому шуму и грохоту. Опасность селей увеличивается с потеплением. Более частые сели бывают в период май — сентябрь, зимой их не бывает. Люди, оказавшиеся на пути селя, могут спастись только уйдя с его пути на возвышенность, взобравшись по скалам вверх. Группа, попавшая в обстановку проливных дождей, должна переждать, пока они не кончатся и не сойдут сели. Бивуак следует устраивать в безопасном месте, на возвышенностях, водоразделах, там, где не грозит опасность селей и камнепадов.

Бивуак следует устраивать в безопасном месте, на возвышенностях, водоразделах, там, где не грозит опасность селей и камнепадов.

Горные реки. Каждый альпинист и горный турист встречается с горными реками, которые часто преграждают путь. При переправах через горные реки нужно соблюдать следующие правила безопасности: выбирать наиболее безопасное место переправы. Переправу производить утром, когда меньше воды. Избегать переправы вброд при наличии опасных ситуаций. Оказавшись в горном потоке, следует сбросить с себя рюкзак, удержаться в положении на груди и стремиться приблизиться к берегу, камню, дереву, чтобы задержаться.

ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ

Ожоги солнца. Солнце действует на человека значительно сильнее на больших высотах, чем внизу. Нос, щеки, в особенности губы, подвергаются ожогам, покрываются пузырями. Яркий свет, главным образом на снегу и леднике, не только в ясные дни, но и при пасмурной погоде и в туман вызывает воспаление сетчатки глаз. Через 3— 4 ч появляются рези, ухудшается зрение, а иногда наступает временная слепота. Под действием солнечных лучей и при высокой температуре может быть солнечный удар. Это особенно случается в безветренных местах, снежных цирках, во впадинах и кулуарах. Для предупреждения ожогов следует принимать следующие меры:

Через 3— 4 ч появляются рези, ухудшается зрение, а иногда наступает временная слепота. Под действием солнечных лучей и при высокой температуре может быть солнечный удар. Это особенно случается в безветренных местах, снежных цирках, во впадинах и кулуарах. Для предупреждения ожогов следует принимать следующие меры:

· пользоваться дымчатыми очками во всех случаях выхода на чистый лед, снег или фирн в течении всего дня;

· обязательно быть в головном уборе;

· пользоваться специальными мазями и маской, сделанной из марли.

Ветер . Часто причиной возникновения опасности в горах является ветер. Он способствует образованию камнепадов, срыву лавин. Ветер в горах влияет на изменения температуры. С высотой его скорость увеличивается, так как уменьшается сопротивление земной поверхности, и чем выше его скорость, тем большее воздействие он оказывает на окружающую среду и на человека. В горах скорость порывистого ветра достигает большой силы, в особенности на гребнях и вершинах. Во время сильной пурги образуются огромные снежные вихри. Вихревой ветер может сорвать установленную палатку, унести снаряжение и т. п. Ветер со снегопадом уменьшает видимость и заметает следы на снегу. Группа, потеряв ориентир, может выйти на лавиноопасные склоны, к камнепадному кулуару. Повышение скорости движения воздуха на 1 м/с равноценно понижению температуры на 10° С. Отдача тепла при скорости движения воздуха 0,9—1,3 м/с в 2 раза больше, чем при неподвижном воздухе. Ветер усиливает процессы теплообразования, повышает обмен веществ. Сильные порывы ветра могут сбросить человека на трудном участке пути, в особенности на гребне. Признак сильного ветра на гребне — флажки из снега.

Во время сильной пурги образуются огромные снежные вихри. Вихревой ветер может сорвать установленную палатку, унести снаряжение и т. п. Ветер со снегопадом уменьшает видимость и заметает следы на снегу. Группа, потеряв ориентир, может выйти на лавиноопасные склоны, к камнепадному кулуару. Повышение скорости движения воздуха на 1 м/с равноценно понижению температуры на 10° С. Отдача тепла при скорости движения воздуха 0,9—1,3 м/с в 2 раза больше, чем при неподвижном воздухе. Ветер усиливает процессы теплообразования, повышает обмен веществ. Сильные порывы ветра могут сбросить человека на трудном участке пути, в особенности на гребне. Признак сильного ветра на гребне — флажки из снега.

Меры предосторожности при сильном ветре:

· Иметь теплые вещи и штормовку из непродуваемой ткани

· Группа, застигнутая сильной метелью или ураганным ветром, должна стремиться выйти из этой зоны

· Не двигаться по гребню, а лучше переждать, укрывшись с подветренной стороны.

· Если группа вынуждена продолжать движение при сильном ветре, то следует идти только в связках, увеличить бдительность к страховке и следить за состоянием своих товарищей, оберегать лицо от обморожений

Мороз. Быстрая смена температур не может не отразиться на жизненных процессах человеческого организма. Большое влияние на тепловой обмен оказывает температура воздуха. Высокая температура ограничивает отдачу тепла, низкая — ее повышает. Известно, что с высотой температура воздуха падает. В горах величина изменения температуры воздуха зависит от сезона, времени суток, характера атмосферных процессов, наличия ледников, снежного покрова и т. и. Так, если в летнее время на уровне моря температура +15° С, то на высоте 1000 м +8°С, на высоте 4000 м -11° С, на высоте 6000 м -24°С, на высоте 9000 м -43° С. Если температура воздуха низкая, а влажность его высокая, то теплоотдача значительно возрастает и при этом увеличивается опасность переохлаждения. На больших высотах у неакклиматизированных людей при недостатке кислорода нарушается деятельность центра терморегуляции и они наиболее подвергаются переохлаждению. Переохлаждению способствует утомление, общее истощение организма, плохое питание, неподвижное состояние, недостаток теплых вещей, в особенности носков, и тесная обувь. Ноги и руки чаще всего подвергаются обморожению. Ощущение холода не дает возможности хорошо отдохнуть на бивуаке. После очень холодных или неудобных бивуаков альпинист заметно теряет работоспособность и сопротивляемость к болезням. При охлаждении организма и при большой физической нагрузке на большой высоте уставшего альпиниста клонит ко сну. Необходимо побороть сонливость, так как сон при сильном морозе может привести к смерти. Чтобы предостеречь себя от опасности низких температур, прежде всего одежда и снаряжение альпиниста должны соответствовать предполагаемой обстановке. Набор теплых шерстяных предметов одежды (свитера, носки, стельки и пр.), теплый спальный мешок и хорошая палатка предохранят от холода.

На больших высотах у неакклиматизированных людей при недостатке кислорода нарушается деятельность центра терморегуляции и они наиболее подвергаются переохлаждению. Переохлаждению способствует утомление, общее истощение организма, плохое питание, неподвижное состояние, недостаток теплых вещей, в особенности носков, и тесная обувь. Ноги и руки чаще всего подвергаются обморожению. Ощущение холода не дает возможности хорошо отдохнуть на бивуаке. После очень холодных или неудобных бивуаков альпинист заметно теряет работоспособность и сопротивляемость к болезням. При охлаждении организма и при большой физической нагрузке на большой высоте уставшего альпиниста клонит ко сну. Необходимо побороть сонливость, так как сон при сильном морозе может привести к смерти. Чтобы предостеречь себя от опасности низких температур, прежде всего одежда и снаряжение альпиниста должны соответствовать предполагаемой обстановке. Набор теплых шерстяных предметов одежды (свитера, носки, стельки и пр.), теплый спальный мешок и хорошая палатка предохранят от холода.

Гроза в горах является большой опасностью потому, что человек, находясь на высоте, попадает в сферу грозовых разрядов. Удар молнии в скальные породы и даже гром могут быть причиной сильного колебания воздуха и вызывать лавины и камнепады. Признаком приближающейся грозы является, прежде всего, увеличение ионизации воздуха, который напоминает своим запахом атмосферу физиотерапевтического кабинета, где горят кварцевые лампы. Волосы поднимаются, при расчесывании трещат и искрятся. Острые части металлического снаряжения при соприкосновении с телом человека дают электрический разряд. Ледорубы начинают гудеть. Каждую минуту следует ждать более ощутимого проявления грозы. Кроме опасности поражения молнией, гроза в горах может сопровождаться снежной бурей, градом или дождем. Приближение грозы можно определить по резкому падению атмосферного давления (по барометру) и появлению кучевых облаков. При появлении грозового фронта издалека видно сверкание молний и темные тучи. Чтобы узнать, на каком расстоянии происходят грозовые разряды, надо подсчитать промежуток между блеском молнии и громом. Известно, что движение звуковых волн происходит со скоростью 340 м в 1 с. Количество секунд умножают на 340, результат — расстояние от места грозового разряда в метрах. Поэтому можно рассчитать свои действия и подготовиться к наступлению грозы. Чаще всего молнии в горах ударяют в выступающие точки — скальные пики, находящиеся выше других, гребни, где есть породы с содержанием хотя бы небольшого процента железа. При приближении грозы необходимо спуститься с возвышенного места в укрытие на 10 -15 м в безопасное место, которое послужит защитой от прямого попадания молнией; все металлические вещи отнести на расстояние не ближе чем 10 м, сесть опустив голову, обняв руками колени. При этом положить под сидение и ноги сухое снаряжение (штормовку, поролон, веревку, спальный мешок и др.), не касаться руками скал и грунта. Если гроза застала на крутом склоне, то следует обязательно организовать самостраховку — забить крюк и прикрепиться к нему сухой веревкой, лучше без карабина, привязав веревку к грудной обвязке.

Чтобы узнать, на каком расстоянии происходят грозовые разряды, надо подсчитать промежуток между блеском молнии и громом. Известно, что движение звуковых волн происходит со скоростью 340 м в 1 с. Количество секунд умножают на 340, результат — расстояние от места грозового разряда в метрах. Поэтому можно рассчитать свои действия и подготовиться к наступлению грозы. Чаще всего молнии в горах ударяют в выступающие точки — скальные пики, находящиеся выше других, гребни, где есть породы с содержанием хотя бы небольшого процента железа. При приближении грозы необходимо спуститься с возвышенного места в укрытие на 10 -15 м в безопасное место, которое послужит защитой от прямого попадания молнией; все металлические вещи отнести на расстояние не ближе чем 10 м, сесть опустив голову, обняв руками колени. При этом положить под сидение и ноги сухое снаряжение (штормовку, поролон, веревку, спальный мешок и др.), не касаться руками скал и грунта. Если гроза застала на крутом склоне, то следует обязательно организовать самостраховку — забить крюк и прикрепиться к нему сухой веревкой, лучше без карабина, привязав веревку к грудной обвязке. Пораженному молнией следует немедленно оказать помощь.

Пораженному молнией следует немедленно оказать помощь.

Туман представляет собой большую опасность для альпинистов. Он может возникнуть в результате движения облаков и поднимавшихся паров. Туман ухудшает видимость, чем затрудняет ориентировку и выбор пути. Нарушает связь между участниками, действует угнетающе на психику. В сильный туман почти невозможно двигаться. Туман трудно предвидеть, он может внезапно появиться и так же быстро исчезнуть при действии ветра. Потеряв ориентировку, группа может выйти на лавиноопасное место, под камнепад, на карниз, сбиться с пути. В тумане легко потерять человека и трудно его найти, поэтому следует прекратить движение. Группа может двигаться только при условии отличного знания маршрута. При этом следует соблюдать следующие правила: идти в связках, даже на легких участках пути не растягиваться; следить за состоянием своего товарища.

Дождь и снегопад весьма частое явление в горах. После дождя или мокрого снегопада, когда вся одежда намокла и обледенела, создаются условия к переохлаждению организма. Промокшая одежда и снаряжение отрицательно сказываются на бивуачном отдыхе, отрицательно влияют на нервную систему альпиниста. Дождь, мокрый снег, град способствуют гололеду, при котором во много раз труднее преодолевать скальные, снежные и ледовые участки, да и травянистые склоны тоже. Резко увеличивается опасность камнепадов и лавин. Большие ливни увеличивают количество воды в реках, что затрудняет переправу. Альпинист всегда должен помнить, что такая ситуация может возникнуть, и перед выходом в высокогорную зону запастись водонепроницаемой одеждой. При сильном дожде и снегопаде необходимо найти укрытие, переждать непогоду, укрывшись плащом, а при длительном ухудшении погоды устроить бивуак. Нужно выдержать срок после снегопада и не выходить на скальные участки маршрута.

Промокшая одежда и снаряжение отрицательно сказываются на бивуачном отдыхе, отрицательно влияют на нервную систему альпиниста. Дождь, мокрый снег, град способствуют гололеду, при котором во много раз труднее преодолевать скальные, снежные и ледовые участки, да и травянистые склоны тоже. Резко увеличивается опасность камнепадов и лавин. Большие ливни увеличивают количество воды в реках, что затрудняет переправу. Альпинист всегда должен помнить, что такая ситуация может возникнуть, и перед выходом в высокогорную зону запастись водонепроницаемой одеждой. При сильном дожде и снегопаде необходимо найти укрытие, переждать непогоду, укрывшись плащом, а при длительном ухудшении погоды устроить бивуак. Нужно выдержать срок после снегопада и не выходить на скальные участки маршрута.

Темнота. . Ночью альпинисты могут потерять ориентировку, сбиться с пути. В темноте путь становится невидимым, скрыта существующая опасность. В ночное время не рекомендуется ходьба в горах, но могут быть такие случаи, когда это необходимо (работа спасательного отряда или поисковой группы). Случается, что группа долгое время не может найти подходящего места для ночевки, и ее застала ночь. Выход ночью надо планировать только по безопасным и знакомым местам с тем, чтобы с рассветом пройти лавиноопасный кулуар и иметь запас времени для возвращения на базу или в лагерь.

Случается, что группа долгое время не может найти подходящего места для ночевки, и ее застала ночь. Выход ночью надо планировать только по безопасным и знакомым местам с тем, чтобы с рассветом пройти лавиноопасный кулуар и иметь запас времени для возвращения на базу или в лагерь.

Благоприятной Вам погоды и удачи Вам в Ваших походах

|

Prediction of modern geological processes in the territory of Russia and CIS countries in the early XXI century | Mal’neva

ВВЕДЕНИЕ

В последнее десятилетие неуклонно растет количество катастрофических событий как в мире в целом, так и в отдельных странах. Многие катастрофические природные процессы связаны с проявлением опасных геологических процессов – оползней, селей и др. Изменилась активность экзогенных процессов, наиболее чувствительных к погодным условиям, прежде всего оползней и селей. Общая причина катастрофичес ких природных процессов − энергетические преобразования, происходящие в земной коре, ее поверхности и прилегающих к ней слоях атмосферы. В последние десятилетия большое влияние на развитие природных катастроф оказывают глобальные климатические изменения на Земле. Вторым глобальным процессом, обусловливающим рост природных катастроф, следует считать техногенез, связанный с ростом индустриализации общества, увеличением потребления природных ресурсов [8]. В этой ситуации прогнозирование опасных экзогенных геологических процессов (ОЭГП) особенно актуально. Современные проблемы прогнозирования ОЭГП связаны с особенностями этих глобальных процессов в настоящий период.

Многие катастрофические природные процессы связаны с проявлением опасных геологических процессов – оползней, селей и др. Изменилась активность экзогенных процессов, наиболее чувствительных к погодным условиям, прежде всего оползней и селей. Общая причина катастрофичес ких природных процессов − энергетические преобразования, происходящие в земной коре, ее поверхности и прилегающих к ней слоях атмосферы. В последние десятилетия большое влияние на развитие природных катастроф оказывают глобальные климатические изменения на Земле. Вторым глобальным процессом, обусловливающим рост природных катастроф, следует считать техногенез, связанный с ростом индустриализации общества, увеличением потребления природных ресурсов [8]. В этой ситуации прогнозирование опасных экзогенных геологических процессов (ОЭГП) особенно актуально. Современные проблемы прогнозирования ОЭГП связаны с особенностями этих глобальных процессов в настоящий период.

В середине ХХ в. во Всероссийском научно-исследовательском институте гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО) под руководством А.И. Шеко были разработаны методические рекомендации по составлению долговременных прогнозов экзогенных геологических процессов1. В соответствии с этими рекомендациями были составлены долговременные прогнозы для различных регионов. Проверка прогнозов показала вполне удовлетворительную их оправдываемость. Так хорошо оправдался прогноз катастрофического проявления оползней и селей на Северном Кавказе в 2002 г., сделанный в 1994 г. по заданию МЧС России. Однако в настоящее время очень многое изменилось, так как значительно увеличилась роль техногенных факторов в развитии процессов. Возникла необходимость в совершенствовании методики прогнозирования как опасных геологических процессов, так и основных изменяющихся факторов, их обусловливающих. Наблюдения за режимом ОЭГП после 1991 г. из-за экономических трудностей практически прекратились. Вместе с тем в последние десятилетия ущерб от природных катастроф стремительно растет.

во Всероссийском научно-исследовательском институте гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО) под руководством А.И. Шеко были разработаны методические рекомендации по составлению долговременных прогнозов экзогенных геологических процессов1. В соответствии с этими рекомендациями были составлены долговременные прогнозы для различных регионов. Проверка прогнозов показала вполне удовлетворительную их оправдываемость. Так хорошо оправдался прогноз катастрофического проявления оползней и селей на Северном Кавказе в 2002 г., сделанный в 1994 г. по заданию МЧС России. Однако в настоящее время очень многое изменилось, так как значительно увеличилась роль техногенных факторов в развитии процессов. Возникла необходимость в совершенствовании методики прогнозирования как опасных геологических процессов, так и основных изменяющихся факторов, их обусловливающих. Наблюдения за режимом ОЭГП после 1991 г. из-за экономических трудностей практически прекратились. Вместе с тем в последние десятилетия ущерб от природных катастроф стремительно растет. Поэтому в настоящее время особое внимание уделяется гражданской защите и обеспечению безопасности населения и народно-хозяйственных объектов. При этом наибольшее значение приобретают оперативные прогнозы, которые позволят за несколько дней и даже часов предупредить о возможной опасности. Долговременные прогнозы, которые рассматриваются в общей схеме прогнозирования, по-прежнему важны, но при их составлении необходимо учитывать изменения в развитии основных факторов опасных геологических процессов на современном этапе.

Поэтому в настоящее время особое внимание уделяется гражданской защите и обеспечению безопасности населения и народно-хозяйственных объектов. При этом наибольшее значение приобретают оперативные прогнозы, которые позволят за несколько дней и даже часов предупредить о возможной опасности. Долговременные прогнозы, которые рассматриваются в общей схеме прогнозирования, по-прежнему важны, но при их составлении необходимо учитывать изменения в развитии основных факторов опасных геологических процессов на современном этапе.

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

Изменения в характере солнечной активности

При составлении прогнозов в настоящее время возникают существенные проблемы на федеральном уровне (фоновые прогнозы заблаговременностью 10–15 лет). Изменилась тенденция важнейших быстроизменяющихся факторов – активности Солнца и состояния климатической системы, определяющих тенденцию изменения циркуляции атмосферы и, соответственно, основных метеорологических факторов.

Все факторы, определяющие развитие опасных природных процессов сложной многокомпонентной системы, взаимосвязаны и взаимообусловлены. Главным звеном в этой цепи причинно-следственных связей является энергия, поступающая от Солнца. В соответствии с методикой [10], для выявления основной тенденции развития процессов и быстроизменяющихся факторов ранее учитывались циклический характер их развития и наличие существенных связей с солнечной активностью. Считалось, что многолетние данные по солнечной активности (выраженной в числах Вольфа), наблюдаемой с 1749 г., позволяют экстраполировать ее изменения, а следовательно, и тенденцию связанных с ней природных явлений, в том числе и ОЭГП, на много лет вперед. Важным фактором при составлении прогнозов было наличие в изменении солнечной активности четко выраженных 11-летних циклов, к той или иной части которых были приурочены, как правило, проявления ОЭГП в различных регионах России и стран СНГ. Однако в настоящее время периодичность проявления этих циклов нарушилась. Количество пятен на Солнце в настоящем 24-летнем солнечном цикле очень малó, пятен на Солнце почти нет.

Главным звеном в этой цепи причинно-следственных связей является энергия, поступающая от Солнца. В соответствии с методикой [10], для выявления основной тенденции развития процессов и быстроизменяющихся факторов ранее учитывались циклический характер их развития и наличие существенных связей с солнечной активностью. Считалось, что многолетние данные по солнечной активности (выраженной в числах Вольфа), наблюдаемой с 1749 г., позволяют экстраполировать ее изменения, а следовательно, и тенденцию связанных с ней природных явлений, в том числе и ОЭГП, на много лет вперед. Важным фактором при составлении прогнозов было наличие в изменении солнечной активности четко выраженных 11-летних циклов, к той или иной части которых были приурочены, как правило, проявления ОЭГП в различных регионах России и стран СНГ. Однако в настоящее время периодичность проявления этих циклов нарушилась. Количество пятен на Солнце в настоящем 24-летнем солнечном цикле очень малó, пятен на Солнце почти нет. Согласно сценарию цикличности, для достоверных циклов солнечной активности (СА) 24-летний цикл открывает вторую эпоху “пониженной” СА, которая перекроет всю первую половину ХХI в. [3], т.е. наблюдается глубокий минимум 24-летнего цикла. Ряд исследователей обращают внимание на то, что последний 24-й одиннадцатилетний цикл совпадает с началом нового 100-летнего цикла СА. По ряду косвенных показателей ученые пришли к выводу, что новый 100-летний цикл за многие столетия или даже тысячелетия будет периодом минимальной солнечной активности (рис. 1). Предполагается, что надвигается “эра пассивного Солнца”, когда количество тепловой энергии, поступающей от звезды, значительно уменьшится. Многими учеными отмечено, что солнечный цикл нерегулярен, и ранее не наблюдалось подобного снижения всех показателей, как в настоящее время. Как отмечают специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, “Солнце, похоже, окончательно выпускает Землю из своих рук. Главным фактором космической погоды стал солнечный ветер – поток плазмы, образующийся в результате непрерывного истечения верхних слоев солнечной атмосферы в окружающее космическое пространство.

Согласно сценарию цикличности, для достоверных циклов солнечной активности (СА) 24-летний цикл открывает вторую эпоху “пониженной” СА, которая перекроет всю первую половину ХХI в. [3], т.е. наблюдается глубокий минимум 24-летнего цикла. Ряд исследователей обращают внимание на то, что последний 24-й одиннадцатилетний цикл совпадает с началом нового 100-летнего цикла СА. По ряду косвенных показателей ученые пришли к выводу, что новый 100-летний цикл за многие столетия или даже тысячелетия будет периодом минимальной солнечной активности (рис. 1). Предполагается, что надвигается “эра пассивного Солнца”, когда количество тепловой энергии, поступающей от звезды, значительно уменьшится. Многими учеными отмечено, что солнечный цикл нерегулярен, и ранее не наблюдалось подобного снижения всех показателей, как в настоящее время. Как отмечают специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, “Солнце, похоже, окончательно выпускает Землю из своих рук. Главным фактором космической погоды стал солнечный ветер – поток плазмы, образующийся в результате непрерывного истечения верхних слоев солнечной атмосферы в окружающее космическое пространство. При изменении скорости и плотности этого потока меняется и давление, которое он оказывает на атмосферу Земли, – оно то усиливается, то ослабляется. Поле Земли при этом выходит из равновесия и испытывает колебания. Солнечный ветер становится основным фактором космической погоды”2. Эти процессы на Солнце оказывают влияние на все земные процессы и их активность.

При изменении скорости и плотности этого потока меняется и давление, которое он оказывает на атмосферу Земли, – оно то усиливается, то ослабляется. Поле Земли при этом выходит из равновесия и испытывает колебания. Солнечный ветер становится основным фактором космической погоды”2. Эти процессы на Солнце оказывают влияние на все земные процессы и их активность.

Рис. 1. Прогноз 24-летнего цикла солнечной активности, произведенный NOAA (Национальная океанографическая и атмосферная администрация США) в феврале 2016 г.; http://images.spaceref.com/news/2009/prediction_strip2.jpg.

Особенности изменения глобальной атмосферной циркуляции

Для оценки крупнейших катастроф целесо образно использовать особенности глобальной атмосферной циркуляции, которые являются одной из причин изменения климата и значительной активизации оползней, селей и других процессов, стимуляция которых обусловлена гидрометеорологическими экстремумами.

Для изучения режима ряда природных процессов (селей, лавин, оползней и др.) в соответствии с разработанной ранее методикой использована типизация макроциркуляционных процессов, разработанная Б. Л. Дзердзеевским и др. [4]. В отличие от других эта типизация рассматривает циркуляционные процессы на всем Северном полушарии от полюса до экватора. В ней в равной степени освещаются территории, расположенные на разных широтах и долготах, без оказания предпочтения какому-либо региону, а также учитываются сезонные преобразования атмосферной циркуляции. Использован имеющийся к настоящему времени календарь последовательной смены элементарных циркуляционных механизмов (ЭЦМ) с 1899 по 2017 г. как в публикациях, так и на сайте www.atmospheric-circulation.ru. Это позволяет составить достаточно длинные и представительные временные ряды, имеющие большое значение при прогнозировании ОЭГП на федеральном уровне.

В первом десятилетии XXI в. на территории России резко изменился характер циркуляции атмосферы, определяющей погодные условия. В последней четверти ХХ в. здесь преобладали выходы южных циклонов в сочетании с антициклонами на юге России [4, 5]. В начале века повторяемость указанных процессов уменьшилась, но больше стала продолжительность меридиональной южной циркуляции в сочетании с меридиональной северной (рис. 2).

В последней четверти ХХ в. здесь преобладали выходы южных циклонов в сочетании с антициклонами на юге России [4, 5]. В начале века повторяемость указанных процессов уменьшилась, но больше стала продолжительность меридиональной южной циркуляции в сочетании с меридиональной северной (рис. 2).

Рис. 2. 10-летние скользящие средние отклонения продолжительности различных групп циркуляции Северного полушария за 1899-2017 гг. от средней за тот же период. Группа: 1 – зональная + нарушение зональности; 2 – блокирующих процессов; 3 – выходов циклонов из низких широт в высокие (по Н.К. Кононовой [5]).

Многолетние исследования особенностей развития и активности различных опасных природных процессов (оползней, селей и др.) в различных регионах России и ближнего зарубежья позволили выделить ЭЦМ 13л и 12а как наиболее опасные по их влиянию на динамику упомянутых процессов.

При ЭЦМ 13л (рис. 3а), обусловливающем опасные явления на большой территории, отмечается 4 выхода южных циклонов на область Северного полушария. За короткое время прохождения циклона (1–2 сутки) выпадают обильные осадки, имеющие обеспеченность менее 1%, часто в виде интенсивных ливней. Это приводит к активизации оползневого, селевого, эрозионного и др. процессов. Как правило, с ЭЦМ 13л связано повышение температуры воздуха.

За короткое время прохождения циклона (1–2 сутки) выпадают обильные осадки, имеющие обеспеченность менее 1%, часто в виде интенсивных ливней. Это приводит к активизации оползневого, селевого, эрозионного и др. процессов. Как правило, с ЭЦМ 13л связано повышение температуры воздуха.

Рис. 3. Типовые схемы ЭЦМ 13л (а) и 12а (б). Буквы В и Н означают высокое и низкое давление. Стрелки с юга на север показывают направление выходов южных циклонов.

В отличие от ЭЦМ 13л − макропроцесса летнего периода, ЭЦМ 12а (рис. 3б) развивается в основном в переходные сезоны. При нем наблюдается большая неустойчивость атмосферы, повышенная турбулентность и обострение атмосферных фронтов. При своеобразной “борьбе” северных и южных воздушных масс при ЭЦМ 12а в течение нескольких дней может происходить частая смена погоды, что в значительной степени способствует формированию селей и возникновению лавин.

Структура современного периода (1998–2017 гг.) обеспечивает наибольший с 1899 г. межширотный обмен воздушных масс. Наблюдаются необычайно возмущенное состояние атмосферы, частая смена погоды, рост повторяемости метеорологических экстремумов.

межширотный обмен воздушных масс. Наблюдаются необычайно возмущенное состояние атмосферы, частая смена погоды, рост повторяемости метеорологических экстремумов.

В течение XX в. на погодные условия оказывали влияние ЭЦМ 13л, 12а, 9а, их преимущественное влияние сохранилось и в начале XXI в., но в отличие от конца прошлого столетия среди наиболее продолжительных ЭЦМ доминировал механизм с блокирующими процессами (12-й тип). ЭЦМ 12а – самый турбулентный макропроцесс на Северном полушарии, с ним связаны обильные осадки, наводнения, сели и оползни на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке

Погодные условия при ЭЦМ 12а и 13л обеспечивают оптимальный режим для активизации оползневых процессов, особенно при условии преобладания неустойчивых глинистых пород, что характерно для многих районов России и ближнего зарубежья. Все это необходимо учитывать в настоящее время при долговременном прогнозировании опасных природных процессов. С ЭЦМ 12а связано увеличение количества осадков в высокогорье в мае–июне. Летом при ЭЦМ 13л уменьшается количество осадков, но повышается температура воздуха, чем обусловлена активизация гляциальных селей (на территории России в Кабардино-Балкарии, а также в Грузии и Казахстане) и связанные с ними оползни [5, 7].

Летом при ЭЦМ 13л уменьшается количество осадков, но повышается температура воздуха, чем обусловлена активизация гляциальных селей (на территории России в Кабардино-Балкарии, а также в Грузии и Казахстане) и связанные с ними оползни [5, 7].

На основании имеющихся фактических данных составлен долговременный прогноз этих наиболее процессоопасных типов циркуляции (рис. 4). На рис. 4 можно отметить совпадение продолжительности ЭЦМ 12а и 13л в настоящее время и по прогнозу в ближайшие годы. Ранее за рассматриваемый период (1947—2017 гг.) такого совпадения не наблюдалось. Возможно, именно этой причиной можно объяснить чрезвычайную неустойчивость погоды в настоящее время и ближайшем будущем в Северном полушарии.

Рис. 4. Многолетний ход числа дней с ЭЦМ 12а и 13л. Фактические значения построены по данным сайта www.atmospheric-circulation.ru; прогнозные значения рассчитаны по программе MAPR ( ВСЕГИНГЕО).

Прогнозы ОЭГП, составленные на основании анализа изменения солнечной активности и циркуляции атмосферы, показывают только тенденцию. Но при этом указываются периоды, в течение которых наиболее вероятны природные катастрофы.

ТЕХНОГЕНЕЗ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Активность селей, оползней и других ОЭГП в XXI в. (в отличие от ХХ в.), помимо влияния климатических факторов, все в большей степени обусловлена техногенным фактором. При этом наиболее сильная активизация оползней и селей происходит при совместном влиянии природных и техногенных факторов. Анализ крупнейших катастроф XXI в., связанных с опасными геологическими процессами, подтверждает это положение.

Катастрофическое наводнение и связанная с ним активизация оползней и селей произошли в июле 2012 г. на Северном Кавказе (в частности, в г. Крымске). Одной из причин гибели людей при наводнениях стало пренебрежительное отношение к состоянию рек и неправильное строительство сооружений в зоне их разлива. Не последней предпосылкой подобной трагедии на Черноморском побережье летом 2012 г. явилось неконтролируемое заселение потенциально опасных территорий.

Важнейшей задачей исследований стало изучение проявлений ОЭГП, прогнозирование их активизации и районирование территории Большого Сочи и Красной Поляны – района проведения зимней Олимпиады 2014 г., по степени их опасности. В процессе исследований были разработаны новые методы прогнозирования и оценки опасности экзогенных геологических процессов [6].

В начале XXI в. на указанной территории в период строительства олимпийских объектов резко возросли техногенные нагрузки. Основными видами воздействия являлись несанкционированное складирование отвалов грунта на склонах, подрезки склонов при строительстве объектов олимпийской инфраструктуры, пригрузка головных частей существующих оползней. В условиях низкой естественной устойчивости территории все это привело к активному развитию как собственно техногенных проявлений ОЭГП, так и парагенезов техногенных и ассоциированных с ними природных явлений. Своеобразие смешанных проявлений заключается в том, что вследствие широкого развития выветрелых и интенсивно тектонически нарушенных пород весьма малой механической прочности в процесс, начинающийся в техногенно нарушенных грунтах, вовлекается значительное количество грунтов, находящихся в естественном залегании. В результате объемы последних зачастую существенно превышают объемы техногенных грунтов, инициировавших данное проявление, поскольку основным материалом, изначально подверженным гравитационным процессам смещения, являются перемещенные грунты преимущественно делювиально-элювиального чехла, в меньшей степени коренных интенсивно тектонически дислоцированных отложений. Активность техногенно обусловленных процессов минимум на порядок превышает активность аналогичных процессов в естественном развитии [6].

Как считают авторы доклада, подготовленного Кавказской сетью неправительственных организаций по охране окружающей среды3, последствия разрушительного наводнения в Грузии (г. Тбилиси) в 2015 г., жертвами которого стали 19 человек, были обусловлены, наряду с естественными причинами, хозяйственной деятельностью в пойме р. Вере. Стихийное бедствие в Тбилиси было вызвано интенсивными осадками в водо сборном бассейне реки. “По нашим наблюдениям, в результате такого дождя за 3–3.5 часа выпало около 100 мм осадков в бассейне реки Вере, что является примерно двухмесячной нормой для бассейна этой реки», − отмечается в докладе. Но специалисты считают, что главной причиной катастрофических последствий наводнения было недальновидное и необдуманное освоение человеком низменных районов русла р. Вере еще с середины прошлого века. В результате чрезвычайно интенсивного техногенного воздействия были созданы условия для активизации экзогенных геологических процессов при аномальных осадках, прежде всего оползней, следствием чего и стало катастрофическое наводнение в Тбилиси.

РОЛЬ КРАТКОСРОЧНЫХ И ОПЕРАТИВНЫХ ПРОГНОЗОВ И НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ИХ СОСТАВЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Для получения необходимых данных для крат косрочных и оперативных прогнозов ОЭГП требуется очень большой комплекс наблюдений, преимущественно инструментальных, а технология и методика этих наблюдений мало разработана. Нужно отметить, что составление прогнозов возможно только при межведомственном информационном взаимодействии (МЧС, Росгидромет, Роснедра), особенно в период аномальных погодных явлений. На этом уровне большое значение имеет техническое оснащение, использование современных приборов при ведении мониторинга. Для повышения точности оперативной оценки опасности селей, оползней и других опасных геологических процессов целесообразно подвергать анализу все поддающиеся измерению показатели природных явлений и факторов, обу словливающих развитие опасного процесса на конкретной территории – гидрометеорологические, сейсмические, инженерно-геологические, а также некоторые зависящие от эпизодических проявлений активности процессов на Солнце показатели параметров физики солнечно-земных связей. В первую очередь, это скорость плазмы солнечного ветра в околоземном пространстве и плотность протонов в нем. Солнечный ветер − основной агент, посредством которого активные процессы на Солнце влияют на состояние околоземного пространства, геомагнитосферы и приповерхностной области Земли. Это дополнительный источник энергии при развитии природных процессов. Посредством солнечного ветра происходит перенос импульса и энергии от Солнца к Земле и другим планетам. Эти показатели могут оказывать вспомогательное, а иногда и решающее влияние на развитие ОЭГП в настоящий период низкой солнечной активности, как указано выше.

На характеристику космической погоды мы обратили внимание при ежегодных исследованиях условий формирования селей в Приэльбрусье в период 2001—2018 гг. (после катастрофического селя 2000 г.) [1].

Предположения о влиянии космической погоды на развитие ОЭГП, в том числе и возникновение природных катастроф, потребовали изучения специальных публикаций по данному вопросу [9]. Было отмечено, что влияние космической погоды может проявить себя только тогда, когда для него будут подготовлены земные природные условия, в значительной степени определяющие активность опасных природных процессов. Хотя вопрос еще мало разработан, но имеющиеся фактические данные позволяют очень серьезно относиться к возможности использования характеристик космической погоды для составления и уточнения оперативных прогнозов опасных гео логических процессов.

Основные параметры плазмы геоэффективного солнечного ветра вблизи орбиты Земли — скорость плазмы солнечного ветра, измеряемая в километрах в секунду (км/с), и концентрация (плотность) протонов в плазме солнечного ветра, измеряемая количеством частиц в кубическом сантиметре (ед./см3). Наибольшие амплитуды всплесков значений скорости солнечного ветра, доходящие до 1800–2300 км/с, и протонов – до 10–50 ед./см3 и более наблюдаются тогда, когда он истекает из корональных дыр — открытых магнитных конфигураций с расходимостью магнитных силовых линий [9].

При исследованиях селей в период их формирования и прохождения в первую очередь были использованы временные ряды количественных значений скорости солнечного ветра, полученные измерительными приборами поближе к Земле, начиная с орбит космических аппаратов SOHO, ACE, NOAA POES. Фактические данные по солнечному ветру помещены в сети Интернет в открытом доступе (например, на сайтах http://www.swpc.noaa.gov/products, http://spaceweather.com/, www.tesis.lebedev.ru).

На основании имеющихся данных были собраны сведения о наиболее значительных проявлениях оползней и селей на территории России и стран СНГ в XXI в. и сопоставлены с некоторыми параметрами солнечного ветра (табл. 1). Из приведенных данных следует, что накануне катастроф сначала увеличивалась плотность протонов, а затем – скорость солнечного ветра.

Таблица 1. Показатели параметров солнечного ветра при наиболее значительных природных катастрофах в России и странах СНГ в XXI в.

Катастрофические проявления | Скорость солнечного ветра, км/с | Средняя часовая плотность протонов, ед./см3 |

Многофазный селевой поток по р. Герхожансу, 18-25.07.2000 г. | 13–17.07.2000 г. 600–1000 | 13.07.2000 г 14–22 |

Катастрофические наводнения, сели, оползни на Северном Кавказе, лето 2002 г. | Июнь 2002 г. > 500 19–31.07.2002 г. 700–843 | Июнь 2002 г. 11–19 |

Обвал ледника Колка, 20.09.2002 г. | 18–19.09.2002 г. > 700 | |

Сели на Северном Кавказе, в том числе по р. Герхожансу, 3.08.2011 г. | Июль 2011 г. 550–700, 1.08.2011 г. 580–680 | |

Катастрофическое наводнение в г. Крымске, 7.07.2012 г. | с 1.07.2012 г. до катастрофы > 650 | |

Наводнение в Тбилиси, в ночь с 13 на 14 июня 2015 г. | 540–590 | 12.06.2015 г. 12–17 13.06.2015 г. 7–12 |

Сель в Алма-Ате, 23.07.2015 г. | 22.07.2015 г. Увеличение с 12 до 22 | |

Селевой поток после схода ледника Девдораки, 17.06.2016 г. | Июнь 2016 г. 517–534 | |

Селевые потоки на территории Горно-Бадахшанской АО Таджикистана, 27.04.2017 г. | В течение 8 дней до 29.04.2017 г. 549–715 | 10–14 |

Оползень и сель в Ошской обл. Кыргызстана, 29.04.2017 г. | То же | |

Сели на Северном Кавказе по р. Герхожансу, 14–15.08.2017 г. | 638 | |

Прорыв оз. Башкара и катастрофический сель по долине р. Адылсу (Северный Кавказ), в ночь с 31 августа на 1 сентября 2017 г. | 594–670 |

Примечание. Курсивом обозначены даты и времена применительно к проявлениям процессов и выполнению замеров значений параметров солнечного ветра.

В табл. 1 целесообразно обратить внимание на катастрофический сель в долине р. Адылсу. В ночь на 1.09.2017 г. катастрофический селевой поток, возникший вследствие прорыва оз. Башкара и вызвавший много разрушений, прошел по долинам рек Адылсу и Баксан в Приэльбрусье. Озеро Башкара всегда было селеопасно, и в конце 1950-х годов его прорывы уже приводили к разрушительным селевым потокам по долине р. Адылсу. Наблюдение за ним велось постоянно, публиковались работы о нарастании угрозы. За последние десятилетия, особенно в 2008 г., вода из оз. Башкара стала вновь переливаться через ограничивающий его вал (морену). Затем ситуация стабилизировалась, до 2015 г. уровень воды в озере высоко не поднимался. Опасность формирования гляциального селя в долине р. Адылсу вследствие прорыва высокогорного оз. Башкара в июле 2008 г. прогнозировалась многими специалистами МГУ им. М.В. Ломоносова, Высокогорного геофизического института и других организаций. Однако прорыва не случилось, и соответствующие организации не стали применять серьезных мер по предотвращению прорыва в будущем. В его зарождении в 2017 г. сыграли роль как интенсивные осадки, так и прорыв приледникового озера Башкара. При отсутствии столь обильных осадков прорыв озера в 2017 г. был бы маловероятен (как он и не случился в 2008 г.).