Загрязнение природных вод

Загрязнение водоемов зависит от различных факторов миграции веществ в аквальных системах, среди которых важнейшими являются степень проточности водоема (река, озеро, водохранилище), масса и состав гидрополлютантов, температура и состав воды, насыщенность ее органикой, тип бассейна, количество и состав растений и животных водоема. Этими факторами определяется соотношение между осаждением, разбавлением, выносом и гидро- и биохимической трансформацией загрязнителей, т.е. путями самоочищения водоема.

Состав, количество и опасность гидрополлютантов. Основной причиной современной деградации природных вод Земли является антропогенное загрязнение. Главными его источниками служат:

§ сточные воды промышленных предприятий;

§ сточные воды коммунального хозяйства городов и других населенных пунктов;

§ стоки систем орошения, поверхностные стоки с полей и других сельскохозяйственных объектов;

§ атмосферные выпадения загрязнителей на поверхность водоемов и водосборных бассейнов. Кроме этого неорганизованный сток осадков (ливневые стоки, талые воды) загрязняет водоемы техногенными терраполлютантами.

Антропогенное загрязнение гидросферы в настоящее время приобрело глобальный характер и существенно уменьшило доступные эксплуатационные ресурсы пресной воды на планете. Общий объем промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых стоков достигает 1300 км3 (по некоторым оценкам до 1800 км3), для разбавления которых требуется примерно 8,5 тыс. км3 воды, т.е. 20% полного и 60% устойчивого стока рек мира. Причем по отдельным водным бассейнам антропогенная нагрузка гораздо выше средних значений.

Общая масса загрязнителей гидросферы огромна — около 15 млрд т в год (табл. 6.5). К наиболее опасным загрязнителям относятся соли тяжелых металлов, фенолы, пестициды и другие органические яды, нефтепродукты, насыщенная бактериями биогенная органика, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) и минеральные удобрения.

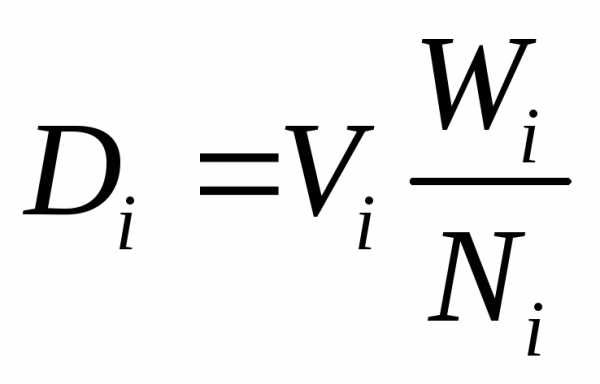

Кроме химического загрязнения водоемов определенное значение имеют также механическое, термическое и биологическое загрязнение. Для определения опасности нарушений поверхностных природных водоемов важен еще и объем безвозвратного водопотребления. В основе оценки опасности всех видов нарушений лежит общий принцип, основанный на определении объемов загрязненных стоков и размеров превышений их нормативных уровней. Опасность »-го нарушения, например, химического, рассчитывается по уравнению:

(6.2)

где Di — величина опасности для нормального состояния водоема, выраженная в тыс. м3 чистой воды, необходимых для разбавления вредных стоков;

Vi — объем загрязненного стока, тыс. м3;

Wi— величина нарушения: концентрация максимально опасного загрязнителя в стоке, мг/л;

Ni — нормативное значение нарушения: ПДК максимально опасного загрязнителя в водоеме рыбохозяйственного назначения, мг/л.

Таблица 6.5

Ориентировочные количества массовых загрязнителей океана и континентальных вод планеты

| Группа веществ | Млн т/год |

| Затонувшие суда, плавающий и погруженный мусор | |

| Взвешенные вещества техногенного происхождения | |

| Растворенные неорганические вещества | |

| В том числе | |

| минеральные удобрения | |

| соли тяжелых металлов | |

| Синтетические органические вещества | |

| В том числе | |

| моющие средства, СПАВ | |

| фенолы и другие циклические углеводороды | |

| пестициды | |

| Биогенная органика | |

| Нефтепродукты | |

| Аэрогенные выпадения техногенной природы |

Загрязнение вод России. В отличие от загрязнения атмосферы, где основное внимание обращается на глобальные характеристики, для загрязнения природных вод наибольший интерес представляют региональные, бассейновые особенности. По существующей санитарной классификации сточные воды в зависимости от степени загрязнения подразделяют на нормативно чистые (они не проходят очистки), нормативно-очищенные и загрязненные.

В РФ на одного человека образуется примерно в 1,5 раза больше хозяйственных стоков, чем в среднем в мире. В 1996 г. в поверхностные водные объекты было сброшено 58,9 км3 сточных вод. Около 38% (22,4 км3) сточных вод отнесены к категории загрязненных. С ними сброшено в водоемы свыше 700 тыс. тонн загрязнителей: нефтепродуктов — 9,3, взвешенных веществ — 619, фосфора — 32, СПАВ — 4, соединений меди — 0,2, железа и цинка — 19,7, фенола — 0,1 тыс. т. Реальная масса загрязнителей, поступающих в водоемы, значительно больше, поскольку в приведенных данных не учтены атмосферные выпадения загрязняющих веществ, смыв органики и ядохимикатов с сельскохозяйственных угодий и др. Основной объем сброшен предприятиями промышленности (33%) и коммунального хозяйства (61%). Объем нормативно-очищенных стоков составляет 10% от всех вод, требующих очистки, что является следствием низкой эффективности работы имеющихся очистных сооружений. Вклад различных отраслей промышленности в общий сброс загрязненных стоков отражен на рис. 6.3.

Качество воды в большинстве водных объектов России не отвечает нормативным требованиям. Ежегодно растет число створов с высоким уровнем загрязнения (более 10 ПДК), есть случаи экстремально высокого загрязнения (более 100 ПДК). Учет сброса сточных вод и система их оценки пока не упорядочены. Так, коллекторно-дренажные воды с орошаемых земель условно относятся к категории нормативно чистых, хотя обычно они загрязнены ядохимикатами, соединениями азота и фосфора. Для достижения нормального качества такие условно «чистые» воды требуют разбавления в 10-50 раз.

Существенная доля хозяйственно-питьевого водоснабжения базируется на подземных водах. Хотя они лучше защищены от проникновения поллютантов, но также подвергаются техногенному воздействию из-за загрязнения почвы и наземных водотоков. Оно происходит в первую очередь вокруг крупных промышленных центров, а также в районах интенсивного земледелия с применением химических удобрений, пестицидов и в местах расположения крупных животноводческих комплексов. На территории России выявлено около 1400 очагов загрязнения подземных вод, 80 % которых находится в европейской части.

Состояние водных источников и систем централизованного водоснабжения в Российской Федерации не может гарантировать требуемого качества питьевой воды. В 19% г. 75% исследованных проб были нестандартны по вкусовым качествам, 23% проб не отвечали гигиеническим требованиям по химическим и 11,4% — по микробиологическим показателям. В целом почти половина жителей страны потребляет недоброкачественную воду.

Приведенные данные свидетельствуют, что масштабы и темпы загрязнения гидросферы намного выше, чем других природных сред. Обостряющаяся водохозяйственная обстановка в России из-за сброса загрязненных стоков в водные объекты и нерационального использования воды наносит огромный экономический ущерб. Нарастающая деградация природных вод требует решительных действий и специальных целевых программ по их спасению.

Бассейны. Существенной географической особенностью загрязнения рек России является то, что основные промышленные районы и наибольшая концентрация населения приурочены главным образом к верховьям водосборных бассейнов (Центр, бассейн Камы, Среднее Поволжье, Урал, Кузбасс, верхние течения Оби, Енисея, Ангары). Поэтому главные реки России — Волга, Дон, Кубань, Обь, Енисей, Лена, Печора — в той или иной мере загрязнены на всем протяжении и оцениваются как

Очень серьезные экологические проблемы возникли в бассейне Волги. Ее сток составляет только 5% от суммарного речного стока РФ. В то же время на хозяйственные нужды из Волги ежегодно забирается более 30 км3 свежей воды, т.е. треть всего водозабора России. А взамен река получает 19 км

Исследования, проведенные в бассейне Волги, показали, что две трети веществ, поступающих со сточными водами промышленных предприятий, «проскакивают» через городские очистные сооружения и остаются в воде. Смесь «очищенных» таким образом промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод для ликвидации токсичности требует разбавления в 50-200 раз. Следовательно, для разбавления поступающих ежегодно в Волгу 19 км

Загрязнение морей. Угрожающие размеры принимает загрязнение морей и всего Мирового океана, которому в условиях современной цивилизации отведена роль гигантской мусорной свалки. Реки выносят большую часть поступающих в них стоков в моря. В составе речного стока и атмосферных выпадений в разные части океана попадает 100 млн т тяжелых металлов. Почти 70% загрязнений морской среды связано с наземными источниками, поставляющими промышленные стоки, мусор, химикаты, пластмассы, нефтепродукты, радиоактивные отходы. К числу наиболее опасных загрязнителей морей относятся нефть и нефтепродукты. Общее загрязнение ими Мирового океана превысило 6 млн т в год, причем из всех источников вклад судоходства (включая аварии танкеров) стал уже выше поступления с материковым стоком: соответственно 35% и 31%. Каждая тонна нефти покрывает тонкой пленкой порядка 12 км2 водной поверхности. По оценкам специалистов, нефтью уже загрязнена 1/5 акватории Мирового океана. Нефтяная пленка приводит к гибели живых организмов, млекопитающих и птиц, нарушает процессы фотосинтеза и, следовательно, газообмен между гидросферой и атмосферой.

Все внутренние моря Российской Федерации испытывают интенсивную антропогенную нагрузку, как на самой акватории, так и в результате техногенного воздействия на водосборном бассейне. К охарактеризованному выше стоку загрязненной волжской воды в Каспийское море добавляется непосредственное его загрязнение морским нефтепромыслом. Концентрация нефтепродуктов и фенолов в акваториях северного и восточного Каспия составляет 4-6 ПДК, а у берегов Азербайджана — 10-16 ПДК! Нефтепродуктами сильно загрязнены все европейские моря — Средиземное, Северное, Балтийское.

Степень загрязнения морской воды принято характеризовать классом качества с 1 по 7 с соответствующей оценкой от «очень чистая» до «чрезвычайно грязная». Морские воды Черноморского побережья от Анапы до Сочи характеризуются как загрязненные (IV класс) и умеренно

загрязненные (III класс). Воды восточной части Финского залива Балтийского моря относятся к грязным (V класс) и очень грязным (VI класс). Во многих морях превышены ПДК нефтяных углеводородов, фенолов, аммонийного азота, пестицидов, СПАВ, ртути. Особую озабоченность вызывает захоронение радиоактивных отходов в северных морях.

Загрязнение земли

Дата добавления: 2017-12-01; просмотров: 156;

znatock.org

Загрязнение природных вод | Авторская платформа Pandia.ru

Всякий водоем или водный источник связан с окружающей его внешней средой. На него оказывают влияние условия формирования поверхностного или подземного водного стока, разнообразные природные явления, индустрия, промышленное и коммунальное строительство, транспорт, хозяйственная и бытовая деятельность человека.

Последствием этих влияний является привнесение в водную среду новых, несвойственных ей веществ – загрязнителей, ухудшающих качество воды. загрязнения, поступающие в водную среду, классифицируют по разному, в зависимости от подходов, критериев и задач.

Так, обычно выделяют химическое, физическое и биологические загрязнения. Химическое загрязнение представляет собой изменение естественных химических свойств вода за счет увеличения содержания в ней вредных примесей как неорганической (минеральные соли, кислоты, щелочи, глинистые частицы), так и органической природы (нефть и нефтепродукты, органические остатки, повеохностноактивные вещества, пестициды).

Неоргани ческое загрязнение

Основными неорганическими (минеральными) загрязнителями пресных и морских вод являются разнообразные химические соединения, токсичные для обитателей водной среды. Это соединения мышьяка, свинца, кадмия, ртути, хрома, меди, фтора Большинство из них попадает в воду в результате человеческой деятельности.

Тяжелые металлы поглощаются rhymon. fawmoHOM, а затем передаются по пищевой цепи более высокоорганизованным on-i ан-и^мам. j – оксичсскии 3i^iy->eKi некошрых наиоилес расирос^аненных Зсирязншслеи гидросферы представлен в таблице:

Кроме перечисленных в таблице веществ, к опасным заразителям водной среды можно отнести неорганические кислоты и основания, обуславливающие широкий диапозон рН промышленных стоков (1,0 – 11,0) и способных изменять рН водной среды до значений 5,0 пли выше 8,0, тогда как рыба в пресной и морской воде может существовать только в интервале рН 5,0 – 8,5.

Среди основных источников загрязнения гидросферы минеральными веществами и биогенными элементами следует упомянуть предприятия пищевой промышленности и сельское хозяйство. С орошаемых земель ежегодно вымывается около б. млн. т. солей. К 2000 году возможно увеличение их массы до 12 мчн. т./год.

Отходы, содержащие ртуть, свинец, медь локализованы в отдельных районах у берегов, однако некоторая их часть выносится далеко за пределы территориальных вод. Загрязнение ртутью значительно снижает первичную продукцию морских экосистем, подавляя развитие фитопланктона. Отходы, содержащие ртуть, обычно скапливаются в донных отложениях заливов или эстуариях рек.

Дальнейшая ее миграция сопровождается накоплением метиловой ртути и ее включением в трофические цепи водных организмов. Так, печальную известность приобрела болезнь Минамата, впервые обнаруженную японскими учеными у людей, употреблявших в пищу рыбу, выловленную в заливе Минамата, в который бесконтрольно сбрасывали промышленные стоки с техногенной ртутью.

Органическое загрязнение.

Среди вносимых в океан с суши растворимых веществ, большое значение для обитателей водной среды имеют не только минеральные, биогенные элемнты, но и органические остатки. Вынос в океан органического вещества оценивается в 300 – 380 лшн. т./год. Сточные воды, содержащие суспензии органического происхождения или растворенное органическое вещество, пагубновлияютна состояние водоемов.

Осаждаясь, суспензии заливают дно и задерживают развитие или полностью прекращают жизнедеятельность данных микроорганизмов, участвующих в процессесамоочищения вод. При гниении данных осадков могут образовываться вредные соединения и отравляющие вещества, такие как сероводород, которые привогдят к загрязнению всей воды в реке. Наличие суспензий затрудняют также проникновение света в глубь воды и замедляет процессы фотосинтеза.

Одним из основных санитарных требований, предъявляемых к качеству воды, является содержание в ней необходимого количества кислорода. Вредное действие оказывают все загрязнения, которые так или иначе содействуют снижению содержания кислорода в воде. Поверхностноактивные вещества – жиры, масла, смазочные материалы – образуют на поверхности воды пленку. которая препятствует газообмену между водой и атмосферой, что снижает степень насыщенности воды кислородом.

Значительный объем органических веществ, большинство из которых не свойственно природным водам, сбрасывается в реки вместе с промышленными и бытовыми стоками. Нарастающее загрязнение водоемов и водостоков наблюдается во всех промышленных странах. Информация о содержании некоторых органических веществ в промышленных сточных водах предоставлена ниже:

В связи с быстрыми темпами урбанизации и несколько замедленным строительством очистных сооружений или их неудовлетворительной эксплуатацией водные бассейны и почва загрязняются бытовыми отходами. Особенно ощутимо загрязнение в водоемах с замедленным течением или непроточных (водохранилища, озера). Разлагаясь в водной среде, органические отходы могут стать средой для патогенных организмов.

Вода, загрязненная органическими отходами, становится практически непригодной для питья и других надобностей. Бытовые отходы опасны не только тем, что являются источником некоторых болезней человека (брюшной тиф, дизентерия, холера), но и тем, что требуют дня своего разложения много кислорода.

Если бытовые сточные воды поступают в водоем в очень больших количествах, то содержание растворимого кислорода может понизится ниже уровня, необходимого для жизни морских и пресноводных организмов.

Нефть и нефтепродукты

Нефть представляет собой вязкую маслянистую жидкость, имеющую темно-коричневый цвет и обладающую слабой флуорисценцией. Нефть состоит преимущественно т насыщенных алифатических и гндроароматических углеводородов. Основные компоненты нефти – углеводороды (до 98°-’о) – подразделяются на 4 класса:

а) Парафины (алкены). – (до 90% от общего состава) – устойчивые вещества, молекулы которых выражены прямой и разветвленной цепью атомов углерода. Легкие парафины обладают максимальной летучестью и растворимостью в воде.

б) Циклопарафины, – ( 30 – 60% от общего состава) насыщенные циклические соединения с 5-6 атомами углерода в кольце. Кроме циклопентана и циклогексана в нефти встречаются бициклические и полициклические соединения этой группы. Эти соединения очень устойчивы и плохо поддаются биоразложению.

в) Аролгатические углеводороды. – (20 – 40% от общего состава) – ненасыщенные циклические соединения ряда бензола, содержащие в кольце на б атомов углерода меньше, чем цяклопарафины. В нефти присутствуют летучие соединения с молекулой в виде одинарного кольца (бензол, толуол, ксилол), затем бициклические (нафталин), полуциклические (пирен).

г) Олефины (алкены). – (до 10% от общего состава) – ненасыщенные нециклические соединения с одним или двумя атомами водорода у каждого атома углерода в молекуле, имеющей прямую или разветвленную цепь.

Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными загрязняющими веществами в Мировом океане. К началу 80-ых годов в океан ежегодно поступало около б млн. т. нефти, что составляло 0,23% мировой добычи. Наибольшие потери нефти, связаны с ее транспортировкой из районов добычи. Аварийные ситуации, слив за борт танкерами промывочных и балластных вод, – все это обуславливает присутствие постоянных полей загрязнения на трассах морских путей.

В период за 1962-79 годы в результате аварий в морскую среду поступило около 2 млн. т. нефти. За последние 30 лет, начиная с 1964 года, пробурено около 2000 скважин в Мировом океане, из них только в Северном море JOOO и 350 промышленных скважин оборудовано. Из-за незначительных утечек ежегодно теряется О,/ млн. т. нефти.

Большие массы нефти поступают в моря по рекам, с бытовыми и ливневыми стоками. Объем загрязнений из этого источника составляет 2,0 млн. т./год. Со стоками промышленности ежегодно попадает 0,5 млн. т. нефти. Попадая в морскую среду, нефть сначала растекается в виде пленки, образуя слои различной мощности. По цвету пленки можно определить ее толщину.

Нефтяная пленка изменяет состав спектра я интенсивность проникновения в воду света. Пропускание света тонкими пленками сырой нефти составляет 1-1(Р/о (280 нм), 60-7 <Ж, (400н. и). Пленка толщтшой 30-40 мкм полностью полностью поглощает инфракрасное излучение. Смешиваясь с водой, нефть образует эмульсию двух типов: прямую «нефть в воде» и обратную «вода в нефти».

Прямые эмульсии, составленные капельками нефти диаметром до 0,S мкм, менее устойчивы и характерны для нефтей, содержащих поверхностно-активные вещества. При удалении летучих фракций, нефть образует вязкие обратные эмульсии, которые могуг сохраняться на поверхности, переноситься течением, выбрасываться на берег и оседать на дно.

Пестициды

Пестициды составляют группу искусственно созданных веществ, используемых для борьбы с вредителями и болезнями растений.

Пестициды делятся на следующие группы:

· инсектициды – для борьбы с вредными насекомыми,

· фунгициды и бактерициды – для борьбы с бактериальными болезнями растений,

· гербициды – против сорных растении.

Установлено, что пестициды уничтожая вредителей, наносят вред многим полезным организмам и подрывают здоровье биоценозов. В сельском хозяйстве давно уже стоит проблема перехода от химических (загрязняющих сред)”) к биологическим (экологически чистым) методам борьбы с вредителями. В настоящее время более 3 .шн. т. пестицидов поступает на мировой рынок. Около 1,5 млн. т. этих веществ уже вошло в состав наземных и морских экосистем золовым и водным путем.

Промышленное производство пестицидов сопровождается появлением большого количества побочных продуктов, загрязняющих сточные воды. В водной среде чаще других встречаются представители инсектицидов, фунгецвдов и гербицидов.

Синтезированные инсектициды делятся на три основных группы: хлороорганические, фосфорооргантеские и карбонаты.

Хлороорганические инсектициды получают путем хлороирования ароматических и гетероциклических жидких углеводородов. К ним относятся ДДТ и его производные, в молекулах которых устойчивость алифатических и ароматических групп в совместном присутствии возрастает, всевозможные хлорированные производные хлородиена (элдрин).

Эти вещества имеют период полураспада до нескольких десятков лет и очень устойчивы к биодеградации. В водной среде часто встречаются полихлорбифенилы – производные Д. ЦТ без алифатической части, насчитывающие 210 гомологов и изомеров. За последние 40 лет использовано более 1,2 млн. т. полихлорбиф>енилов в производстве пластмасс, красителей, трансформаторов, конденсаторов. Полихлорбифенилы (ПХБ) попадают в окружающую среду в результате сбросов промышленных сточных вод и сжигания твердых отходах на свалках.

Последний источник поставляет ПБХ в атмосферу, откуда они с атмосферными осадками выпадают во все районах Земнего шара. Так в пробах снега, взятых в Антарктиде, содержание ПБХ составило 0,03 – 1,2 кг./л.

Синтетические поверхностно-активные вещества

Детергенты (СПАВ) относятся к обширной группе веществ, по-шскающих поверхностное натяжение воды. Они входят в состав синтетических моющих средств (CMC), широко применяемых в быту и промышленности. Вместе со сточными водами СПАВ попадают в материковые воды и морскую среду.

CMC содержат полифосфаты натрия, в которых растворкны детергенты, а также ряд добавочных ингредиентов, токсичных для водных организмов: ароматизирующие вещества, отбеливающие реагенты (персульфаты, пврбораты), кальцинированная сода, карбокашетшцеллюлоза, силикаты натрия.

В зависимости от природы и структуры гидрофильной части молекулы СПАВ делятся па анионоактивные, катионоактивные, амфоте-рныв и неионогенные. Последние не образуют ионов в воде.

Наиболее распространенными среди СПАВ являются анионоактивные вещества. На их долю приходится более 50Уо всех производимых в мире СПАВ. Присутствие СПАВ в сточных водах промышленнрсти связано с использованием их в таких процессах, как флотатпюниое обогащение руд, разделение продуктовхимич. еских технологий, получение полимеров, улучшение условий бурения нефтяных к газовых скважин, борьба с коррозией оборудования. В сельском хозяйстве СПАВ применяется в составе пестицидов.

Канцерогенные вещества

Химически однородные соединения, проявляющие трансформирующую активность и способность вызывать канцерогенные, теткзтогвнные (натчиение пгюцеесор-эмбрионального развития) или мутагенные изменения в организмах. В зависимости от условий воздействия они могут – приводить к ингибированию роста, ускорению старения, нарушению индивидуального развития и изменению генофонда организмов. К веществам, обладающим канцерогенными свойствами, относятся хлорированные алифатические углеводороды, винилхлорио, и особенно, полицикпические ароматические углеводороды (ПАУ). Максимальное количество ПАУ в современных данных осадках Мирового океана (более 100 лис/кш лшссы. сухого вещества) обнаружено в тентонически активных зонах, подверженным глубинному термическому воздействию. Основные антропогенные источники ПАУ в окружающей среде – это пиролиз органических веществ при сжигании различных материалов, древесины и топлива.

Тяжелые металлы

Тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий. цинк, медь, мышьяк.) относятся к числу распространенных и весьма токсичных загрязняющих веществ. Они широко применяются в различных промышленных производствах, позтому. несмотря на очистные мероприятия, содержание соединения тяжелых металлов в промышленных сточных водах довольно высокое. Большие массы этих соединений поступают в океан через атмосферу.

Для морских биоценозов наиболее опасны ртуть, свинец и кадмий. Ртуть переносится в океан с материковым стоком и через атмосферу. При выветривании осадочных и изверженных пород ежегодно выделяется 3,5 тыс. т. ртути. В составе атмосферной пыли содержится около 12 тыс. т. ртути, причем значительная часть – ангропогенного проихождения. Около половины годового промышленного производства этого металла (910 тыс. т./год) различными путями попадает в океан.

В районах, загрязняемых промышленными водами, концентрация ртути в растворе и взвесях сильно повышается. При этом некоторые бактерии переводят хлориды в высокотоксичную метияртутъ. Заражение морепродуктов неоднократно приводило к ртутному отравлению прибрежного населения. К 7977 году насчитывалось 2800 жертв болезни Миномата, причиной которой послужили отходы предприятий по производству хлорвинила и ацетальдегида, на которых в качестве катализатора использовалась хлористая ртуть. Недостаточно очищенные сточные воды предриятий поступали в залив Минамата.

Свинец – типичный рассеянный элемент, содержащийся во всех компонентах окружающей среды: в горных породах. почвах, природных водах, атмосфере, живых организмах. Наконец, свиней активно рассеивается в окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности человека.

Это выбросы с промышленными и бытовыми стоками, с дымом и пылью промышленных предприятий, с выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания. Миграционный поток свинца с континента в океан идет не только с речными стоками, но и через атмосферу. С континентальной пылью океан получает (20-30) *10^3 т. свинца в год.

Сброс отходов в море с целю захоронения.

Многие страны, имеющие выход к морю, производят морское захоронение различных материалов и веществ, в частности грунта, вынутого при дноуглубительных работах, бурового шлака, отходов промышленности, строительного мусора, твердых отходов, взрывчатых и химических веществ, радиоактивных отходов, Объем захоронений составил около 10% от всей массы загрязняющих веществ, поступающих в Мировой океан.

Основанием для дамшшга в море служит возможность морской среды к переработке большого количества органических и неорганических веществ без особого ущерба воды. Однако эта способность не беспредельна. Поэтому дамппнг рассматривается как вынужденная мера, временная дань общества несовершенству технологии.

В шлаках промышленных производств присутствуют разнообразные органические вещества и соединения тяжелых металлов. Бытовой мусор в среднем содержит (на массу’ сухого вегцес^пва) 32-4(Р/’о органических ъеществ; 0,56% азота; 0,44% фосфора; 0,155% цинка; 0,085% свинца; 0,001% ртути; 0,001% кадмия. Во время сброса прохождении материала сквозь столб воды, часть загрязняющих веществ переходит в раствор, изменяя качество воды, другая сорбируется частицами взвеси и переходит в донньге отложения. Одновременно повышаеся мутность воды.

Наличие органических веществ чисто приводит к быстром)’ расходованию кислорода в воде и не едко к его полному исчезновению, растворению взвесей, накоплению металлов в растворенной форме, появлению сероводорода. Присутствие блыпого количества органических веществ создает в грунтах устойчивую восстановительную среду, в которой возникает особый тип иловых вод – содержащих сероводород, аммиак, ионы металлов. Воздействию сбрасываемых материалов в разной степени подвергаются организмы бентоса.

В случае образования поверхностных пленок, содержащих нефтяные углеводороды и СПАВ, нарушается газообмен награнице воздух – вода. Загрязняющие вещества, поступающие в раствор, могут аккумулироваться в тканях и органах гпдробиантов и оказывать токсическое воздействие на них.

Сброс материалов дампинга на. дно и длительная повышенная мутность приданной воды приводит к гибели от удушья малоподвижные формы бентоса. У выживших рыб, моллюсков и ракообразных сокращается скорость роста за счет ухудшения условий питания и дыхания. Нередко изменяется видовой состав данного сообщества.

Прм организации системы контроля за сбросами отходов в море решающее значение имеет определение районов дампинга, определение динамики загрязнения морской воды и донных отложений. Для выявления возможных объемов сброса в море необходимо проводить расчеты всех загрязняющих веществ в составе материального сброса.

Тепловое загрязнение.

Тепловое загрязнение поверхности водоемрв и прибрежных морских акваторий возникает в результате сброса нагретых сточных вод электростанциями и некоторыми промышленными производствами. Сброс нагретых вод во многих случаях обуславливает повышение температуры воды в водоемах на 6-8 градусов Цельсия.

Площадь ттятен «взгретых вод ~в прибрежных районах может достигать 30 кв. км. Более устойчивая температурная стратификация препятствует водообмену поверхностным и донным слоем. – Растворимость кислорода уменьшается, а потребление его возрастает, поскольку с ростом теипературы усиливается активность аэробных бактерий, разлагающих органическое вещество. Усиливается видовое разнообразие фдггопланктона и всей флоры водорослей.

На основании обобщения материала можно сделать вывод, что эффекты антропогенного воздействия на водную среду проявляются на индивидуальном и популяционно-бноценотическом уровнях, и длительное действие загрязняющих веществ приводит к упрощению экосистемы.

pandia.ru

6.3.Загрязнение природных вод

Загрязнение водоемов зависит от различных факторов миграции веществ в аквальных системах, среди которых важнейшими являются степень проточности водоема (река, озеро, водохранилище), масса и состав гидрополлютантов, температура и состав воды, насыщенность ее органикой, тип бассейна, количество и состав растений и животных водоема. Этими факторами определяется соотношение между осаждением, разбавлением, выносом и гидро- и биохимической трансформацией загрязнителей, т.е. путями самоочищения водоема.

Состав, количество и опасность гидрополлютантов. Основной причиной современной деградации природных вод Земли является антропогенное загрязнение. Главными его источниками служат:

сточные воды промышленных предприятий;

сточные воды коммунального хозяйства городов и других населенных пунктов;

стоки систем орошения, поверхностные стоки с полей и других сельскохозяйственных объектов;

атмосферные выпадения загрязнителей на поверхность водоемов и водосборных бассейнов. Кроме этого неорганизованный сток осадков (ливневые стоки, талые воды) загрязняет водоемы техногенными терраполлютантами.

Антропогенное загрязнение гидросферы в настоящее время приобрело глобальный характер и существенно уменьшило доступные эксплуатационные ресурсы пресной воды на планете. Общий объем промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых стоков достигает 1300 км3 (по некоторым оценкам до 1800 км3), для разбавления которых требуется примерно 8,5 тыс. км3 воды, т.е. 20% полного и 60% устойчивого стока рек мира. Причем по отдельным водным бассейнам антропогенная нагрузка гораздо выше средних значений.

Общая масса загрязнителей гидросферы огромна — около 15 млрд т в год (табл. 6.5). К наиболее опасным загрязнителям относятся соли тяжелых металлов, фенолы, пестициды и другие органические яды, нефтепродукты, насыщенная бактериями биогенная органика, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) и минеральные удобрения.

Кроме химического загрязнения водоемов определенное значение имеют также механическое, термическое и биологическое загрязнение. Для определения опасности нарушений поверхностных природных водоемов важен еще и объем безвозвратного водопотребления. В основе оценки опасности всех видов нарушений лежит общий принцип, основанный на определении объемов загрязненных стоков и размеров превышений их нормативных уровней. Опасность »-го нарушения, например, химического, рассчитывается по уравнению:

(6.2)

(6.2)

где Di — величина опасности для нормального состояния водоема, выраженная в тыс. м3 чистой воды, необходимых для разбавления вредных стоков;

Vi — объем загрязненного стока, тыс. м3;

Wi— величина нарушения: концентрация максимально опасного загрязнителя в стоке, мг/л;

Ni — нормативное значение нарушения: ПДК максимально опасного загрязнителя в водоеме рыбохозяйственного назначения, мг/л.

Таблица 6.5

Ориентировочные количества массовых загрязнителей океана и континентальных вод планеты

Группа веществ | Млн т/год |

Затонувшие суда, плавающий и погруженный мусор | 1200 |

Взвешенные вещества техногенного происхождения | 1400 |

Растворенные неорганические вещества | 4000 |

В том числе | |

минеральные удобрения | 80 |

соли тяжелых металлов | 3 |

Синтетические органические вещества | 2500 |

В том числе | |

моющие средства, СПАВ | 15 |

фенолы и другие циклические углеводороды | 5 |

пестициды | 2 |

Биогенная органика | 1200 |

Нефтепродукты | |

Аэрогенные выпадения техногенной природы | 1800 |

Загрязнение вод России. В отличие от загрязнения атмосферы, где основное внимание обращается на глобальные характеристики, для загрязнения природных вод наибольший интерес представляют региональные, бассейновые особенности. По существующей санитарной классификации сточные воды в зависимости от степени загрязнения подразделяют на нормативно чистые (они не проходят очистки), нормативно-очищенные и загрязненные.

В РФ на одного человека образуется примерно в 1,5 раза больше хозяйственных стоков, чем в среднем в мире. В 1996 г. в поверхностные водные объекты было сброшено 58,9 км3 сточных вод. Около 38% (22,4 км3) сточных вод отнесены к категории загрязненных. С ними сброшено в водоемы свыше 700 тыс. тонн загрязнителей: нефтепродуктов — 9,3, взвешенных веществ — 619, фосфора — 32, СПАВ — 4, соединений меди — 0,2, железа и цинка — 19,7, фенола — 0,1 тыс. т. Реальная масса загрязнителей, поступающих в водоемы, значительно больше, поскольку в приведенных данных не учтены атмосферные выпадения загрязняющих веществ, смыв органики и ядохимикатов с сельскохозяйственных угодий и др. Основной объем сброшен предприятиями промышленности (33%) и коммунального хозяйства (61%). Объем нормативно-очищенных стоков составляет 10% от всех вод, требующих очистки, что является следствием низкой эффективности работы имеющихся очистных сооружений. Вклад различных отраслей промышленности в общий сброс загрязненных стоков отражен на рис. 6.3.

Качество воды в большинстве водных объектов России не отвечает нормативным требованиям. Ежегодно растет число створов с высоким уровнем загрязнения (более 10 ПДК), есть случаи экстремально высокого загрязнения (более 100 ПДК). Учет сброса сточных вод и система их оценки пока не упорядочены. Так, коллекторно-дренажные воды с орошаемых земель условно относятся к категории нормативно чистых, хотя обычно они загрязнены ядохимикатами, соединениями азота и фосфора. Для достижения нормального качества такие условно «чистые» воды требуют разбавления в 10-50 раз.

Существенная доля хозяйственно-питьевого водоснабжения базируется на подземных водах. Хотя они лучше защищены от проникновения поллютантов, но также подвергаются техногенному воздействию из-за загрязнения почвы и наземных водотоков. Оно происходит в первую очередь вокруг крупных промышленных центров, а также в районах интенсивного земледелия с применением химических удобрений, пестицидов и в местах расположения крупных животноводческих комплексов. На территории России выявлено около 1400 очагов загрязнения подземных вод, 80 % которых находится в европейской части.

Состояние водных источников и систем централизованного водоснабжения в Российской Федерации не может гарантировать требуемого качества питьевой воды. В 19% г. 75% исследованных проб были нестандартны по вкусовым качествам, 23% проб не отвечали гигиеническим требованиям по химическим и 11,4% — по микробиологическим показателям. В целом почти половина жителей страны потребляет недоброкачественную воду.

Приведенные данные свидетельствуют, что масштабы и темпы загрязнения гидросферы намного выше, чем других природных сред. Обостряющаяся водохозяйственная обстановка в России из-за сброса загрязненных стоков в водные объекты и нерационального использования воды наносит огромный экономический ущерб. Нарастающая деградация природных вод требует решительных действий и специальных целевых программ по их спасению.

Бассейны. Существенной географической особенностью загрязнения рек России является то, что основные промышленные районы и наибольшая концентрация населения приурочены главным образом к верховьям водосборных бассейнов (Центр, бассейн Камы, Среднее Поволжье, Урал, Кузбасс, верхние течения Оби, Енисея, Ангары). Поэтому главные реки России — Волга, Дон, Кубань, Обь, Енисей, Лена, Печора — в той или иной мере загрязнены на всем протяжении и оцениваются как загрязненные, а их крупные притоки — Ока, Кама, Томь, Иртыш, Тобол, Исеть, Тура — относятся к категории сильно загрязненных. Несмотря на уменьшение сброса сточных вод, связанное со спадом производства, наблюдается рост загрязнения рек.

Очень серьезные экологические проблемы возникли в бассейне Волги. Ее сток составляет только 5% от суммарного речного стока РФ. В то же время на хозяйственные нужды из Волги ежегодно забирается более 30 км3 свежей воды, т.е. треть всего водозабора России. А взамен река получает 19 км3 стоков — 39% от общего объема загрязненных сточных вод, образующихся на территории страны. От городов и промышленных предприятий, расположенных на берегах Волги и ее притоков, ежегодно в реку, а затем и в Каспий поступают сотни тысяч тонн нефтепродуктов, взвешенных веществ, сульфатов, органики, аммонийного азота, нитратов и нитритов, соединений тяжелых металлов и других загрязнителей.

Исследования, проведенные в бассейне Волги, показали, что две трети веществ, поступающих со сточными водами промышленных предприятий, «проскакивают» через городские очистные сооружения и остаются в воде. Смесь «очищенных» таким образом промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод для ликвидации токсичности требует разбавления в 50-200 раз. Следовательно, для разбавления поступающих ежегодно в Волгу 19 км3 сточных вод требуется от 950 до 3800 км3 чистой воды, а среднегодовой сток Волги равен всего 254 км3.

Загрязнение морей. Угрожающие размеры принимает загрязнение морей и всего Мирового океана, которому в условиях современной цивилизации отведена роль гигантской мусорной свалки. Реки выносят большую часть поступающих в них стоков в моря. В составе речного стока и атмосферных выпадений в разные части океана попадает 100 млн т тяжелых металлов. Почти 70% загрязнений морской среды связано с наземными источниками, поставляющими промышленные стоки, мусор, химикаты, пластмассы, нефтепродукты, радиоактивные отходы. К числу наиболее опасных загрязнителей морей относятся нефть и нефтепродукты. Общее загрязнение ими Мирового океана превысило 6 млн т в год, причем из всех источников вклад судоходства (включая аварии танкеров) стал уже выше поступления с материковым стоком: соответственно 35% и 31%. Каждая тонна нефти покрывает тонкой пленкой порядка 12 км2 водной поверхности. По оценкам специалистов, нефтью уже загрязнена 1/5 акватории Мирового океана. Нефтяная пленка приводит к гибели живых организмов, млекопитающих и птиц, нарушает процессы фотосинтеза и, следовательно, газообмен между гидросферой и атмосферой.

Все внутренние моря Российской Федерации испытывают интенсивную антропогенную нагрузку, как на самой акватории, так и в результате техногенного воздействия на водосборном бассейне. К охарактеризованному выше стоку загрязненной волжской воды в Каспийское море добавляется непосредственное его загрязнение морским нефтепромыслом. Концентрация нефтепродуктов и фенолов в акваториях северного и восточного Каспия составляет 4-6 ПДК, а у берегов Азербайджана — 10-16 ПДК! Нефтепродуктами сильно загрязнены все европейские моря — Средиземное, Северное, Балтийское.

Степень загрязнения морской воды принято характеризовать классом качества с 1 по 7 с соответствующей оценкой от «очень чистая» до «чрезвычайно грязная». Морские воды Черноморского побережья от Анапы до Сочи характеризуются как загрязненные (IV класс) и умеренно

загрязненные (III класс). Воды восточной части Финского залива Балтийского моря относятся к грязным (V класс) и очень грязным (VI класс). Во многих морях превышены ПДК нефтяных углеводородов, фенолов, аммонийного азота, пестицидов, СПАВ, ртути. Особую озабоченность вызывает захоронение радиоактивных отходов в северных морях.

studfiles.net

Загрязнение природных вод

Всякий водоем или водный источник связан с окружающей его внешней средой. На него оказывают влияние условия формирования поверхностного или подземного водного стока, разнообразные природные явления, индустрия, промышленное и коммунальное строительство, транспорт, хозяйственная и бытовая деятельность человека. Последствием этих влияний является привнесение в водную среду новых, несвойственных ей веществ — загрязнителей, ухудшающих качество воды. Загрязнения, поступающие в водную среду, классифицируют по разному, в зависимости от подходов, критериев и задач. Так, обычно выделяют химическое, физическое и биологические загрязнения.

Химическое загрязнение представляет собой изменение естественных химических свойств вода за счет увеличения содержания в ней вредных примесей как неорганической (минеральные соли, кислоты, щелочи, глинистые частицы), так и органической природы (нефть и нефтепродукты, органические остатки, поверхностно-активные вещества, пестициды).

Неорганическое загрязнение водоёмов.

Водоёмы загрязняются сточными водами промышленных и коммунальных предприятий, при заготовке, обработке и сплаве лесоматериалов, водами шахт, рудников, нефтепромыслов, выбросами водного, железнодорожного и автомобильного транспорта.

Широкое применение синтетических моющих средств в быту и промышленности приводит к увеличению их концентрации в сточных водах. При концентрации 1 мг/л погибают мелкие планктонные организмы, такие как водоросли, дафнии, коловратки. При концентрации 5 мг/л гибнет рыба. Синтетические моющие средства практически не удаляются очистными сооружениями, поэтому они довольно часто попадают в водоёмы, а оттуда – в водопроводную воду.

Основными неорганическими (минеральными) загрязнителями пресных и морских вод являются разнообразные химические соединения, токсичные для обитателей водной среды. Это соединения мышьяка, свинца, кадмия, ртути, хрома, меди, фтора. Большинство из них попадает в воду в результате человеческой деятельности. Тяжелые металлы поглощаются фитопланктоном, а затем передаются по пищевой цепи более высокоорганизованным организмам. Токсический эффект некоторых наиболее распространенных загрязнителей гидросферы представлен в таблице 3.1.

Кроме перечисленных в таблице веществ, к опасным заразителям водной среды можно отнести неорганические кислоты и основания, обуславливающие широкий диапозон рН промышленных стоков (1,0 — 11,0) и способных изменять рН водной среды до значений 5,0 или выше 8,0, тогда как рыба в пресной и морской воде может существовать только в интервале рН 5,0 — 8,5.

Несколько сот обитателей водоёмов очень чувствительны к присутствию в воде органических веществ и поэтому служат индикаторами благополучия водных экосистем. Установлено, что некоторые водные беспозвоночные способны накапливать большое количество радиоактивных элементов и ядохимикатов, поэтому их используют в качестве индикаторов загрязнения природной среды.

Природная вода обладает способностью к самоочищению под влиянием естественных факторов: солнечного света, атмосферных газов, жизнедеятельности организмов – бактерий, грибов, зелёных растений, животных. В процессе естественного самоочищения при многократном разбавлении стоков чистой водой в реке через 24 часа остаётся около 50 процентов бактерий, а через 36 часов – только 0,5 процента.

Многие крупные реки подверглись сильному загрязнению, так например практически полностью загрязнены: Ока, Волга, Кама, Обь, Иртыш. В этом районе располагается множество радиационно-опасных объектов таких как склады химического оружия(Волга, Ока, Кама), атомные электростанции, захоронения ядерных отходов… По сравнению с ними наша река Лена чистая, хотя в начале сезона навигации “мы пьём солярку”, нетрудно представить, что творится в тех реках.

Среди основных источников загрязнения гидросферы минеральными веществами и биогенными элементами следует упомянуть предприятия пищевой промышленности и сельское хозяйство. С орошаемых земель ежегодно вымывается около 10 млн.т. солей.

Отходы, содержащие ртуть, свинец, медь локализованы в отдельных районах у берегов, однако некоторая их часть выносится далеко за пределы территориальных вод. Загрязнение ртутью значительно снижает первичную продукцию морских экосистем, подавляя развитие фитопланктона. Отходы, содержащие ртуть, обычно скапливаются в донных отложениях заливов или эстуариях рек. Дальнейшая ее миграция сопровождается накоплением метиловой ртути и ее включением в трофические цепи водных организмов.

Так, печальную известность приобрела болезнь Минамата, впервые обнаруженную японскими учеными у людей, употреблявших в пищу рыбу, выловленную в заливе Минамата, в который бесконтрольно сбрасывали промышленные стоки с техногенной ртутью.

При сильном загрязнении самоочищения воды не происходит из-за гибели организмов и нарушения естественных биологических процессов. Поэтому в зависимости от степени и характера загрязнения применяют специальные методы отчистки сточных вод: механические, химические и биологические. Но так как это плохо финансируется отчистка ведётся плохо.

Органические загрязнения (нефть).

Многие моря постигла та же участь, что и реки, например прибрежные воды Охотского моря загрязнены крупными нефтяными пятнами, так же загрязнены и донные отложения. У Японского моря та же проблема. Практически полностью загрязнено Баренцево море, крупные нефтяные пятна плавают по Каспийскому и Чёрному морям.

Сегодня обитатели морей страдают от губительных загрязнений, вызванных деятельностью человека. Страдают водоросли и моллюски, ракообразные и медузы. Болеют и гибнут рыбы и дельфины. Один из наиболее опасных загрязнителей – нефть, попадающая в воду при аварии танкеров или при добыче её из морских глубин. В обиход специалистов вошло даже ставшее теперь широко распространённым понятие «чёрный прибой». Гибель и опустошение приносит этот «прибой» обитателям моря и побережья.

Нефть представляет собой вязкую маслянистую жидкость, имеющую темно-коричневый цвет и обладающую слабой флуорисценцией. Нефть состоит преимущественно из насыщенных алифвтических и гидроароматических углеводородов. Основные компоненты нефти — углеводороды (до 98%) — подразделяются на 4 класса:

а) Парафины (алкены) — (до 90% от общего состава) — устойчивые вещества, молекулы которых выражены прямой и разветвленной цепью атомов углерода. Легкие парафины обладают максимальной летучестью и растворимостью в воде.

б) Циклопарафины — (30 - 60% от общего состава) — насыщенные циклические соединения с 5-6 атомами углерода в кольце. Кроме циклопентана и циклогексана в нефти встречаются бициклические и полициклические соединения этой группы. Эти соединения очень устойчивы и плохо поддаются биоразложению.

в) Ароматические углеводороды — (20 — 40% от общего состава) — ненасыщенные циклические соединения ряда бензола, содержащие в кольце на 6 атомов углерода меньше, чем циклопарафины. В нефти присутствуют летучие соединения с молекулой в виде одинарного кольца (бензол, толуол, ксилол), затем бициклические (нафталин), полуциклические (пирен).

г) Олефины (алкены) — (до 10% от общего состава) — ненасыщенные нециклические соединения с одним или двумя атомами водорода у каждого атома углерода в молекуле, имеющей пряму или разветвленную цепь.

Учёные всего мира ищут способы борьбы с подобными загрязнениями. Проводят эксперименты, используя живые организмы для очистки моря.

Нефть попадала в море естественным путём задолго до того, как человек стал загрязнять природу. В море нашлись бактерии, которые начали её использовать в пищу. Небольшое количество бактерий всегда присутствует даже в чистой воде. Почуяв добычу, бактерии – “нефтееды” начинают усиленно питаться и активно размножаться. Их число вблизи пятен нефти и нефтепродуктов резко увеличивается. Пройдёт несколько дней – и опасное радужное пятно исчезнет, превращённое неутомимыми микробами в безвредные для других морских существ составляющие. Сами же размножившиеся бактерии станут пищей для микроскопического планктона.

Всё бы хорошо, но беда в том, что при катастрофах супертанкеров и авариях на нефтяных платформах в море выливаются сотни тысяч тонн нефти!

Аварийные ситуации, слив за борт танкерами промывочных и балластных вод, — все это обуславливает присутствие постоянных полей загрязнения на трассах морских путей. В период за 1962-79 годы в результате аварий в морскую среду поступило около 2 млн. т. нефти. За последние 30 лет, начиная с 1964 года, пробурено около 2000 скважин в Мировом океане, из них только в Северном море 1000 и 350 промышленных скважин оборудовано. Из-за незначительных утечек ежегодно теряется 0,1 млн.т. нефти. Большие массы нефти поступают в моря по рекам, с бытовыми и ливневыми стоками.

Объем загрязнений из этого источника составляет 2,0 млн.т./год. Со стоками промышленности ежегодно попадает 0,5 млн.т. нефти. Попадая в морскую среду, нефть сначала растекается в виде пленки, образуя слои различной мощности. По цвету пленки можно определить ее толщину:

| Внешний вид | Толщина, мкм | Количество нефти, л/ кв.км |

| 1. Едва заметна | 0,038 | 44 |

| 2. Серебристый отблеск | 0,076 | 88 |

| 3. Следы окраски | 0,152 | 176 |

| 4. Ярко окрашенные разводы | 0,305 | 352 |

| 5. Тускло окрашенные | 1,016 | 1170 |

| 6. Темно окрашенные | 2,032 | 2310 |

Нефтяная пленка изменяет состав спектра и интенсивность проникновения в воду света. Пропускание света тонкими пленками сырой нефти составляет 1-10% (280 нм), 60-70% (400нм).

Пленка толщиной 30-40 мкм полностью поглощает инфракрасное излучение. Смешиваясь с водой, нефть образует эмульсию двух типов: прямую — «нефть в воде»- и обратную — «вода в нефти». Прямые эмульсии, составленные капельками нефти диаметром до 0,5 мкм, менее устойчивы и характерны для нефтей, содержащих поверхностно-активные вещества. При удалении летучих фракций, нефть образует вязкие обратные эмульсии, которые могут сохраняться на поверхности, переноситься течением, выбрасываться на берег и оседать на дно.

С таким количеством «грязи» морским очистителям быстро справится не под силу. А время очень важный фактор. Чем скорее будет отчищено море, тем меньше погибнет и пострадает его обитателей.

Большие надежды возлагаются на биологический метод очистки – искусственное разведение микробов – пожирателей нефти. Их культуры в сухом состоянии могут годами хранится в специальных упаковках, а при авариях их будут высевать в больших количествах на нефтяное пятно.

Биологическое загрязнение или «красный прилив»

В просторах Мирового океана иногда наблюдаются явления, поражающие своей необычностью. С незапамятных времён человеку известен так называемый красный прилив, во время которого огромные участки поверхности океана окрашиваются в зловещий кроваво – красный цвет. Красный прилив вызывал суеверный ужас у мореходов древности и служил дурным предзнаменованием. Часто последующие события оправдывали опасения людей. Известны случаи, когда экипажи судов получили сильные отравления, употребляя в пищу выловленных в тех местах рыбу и моллюсков.

У современного человека красный прилив вызывает не суеверный страх, а вполне обоснованную тревогу. В последнее время эти приливы случаются всё чаще и охватывают прибрежные воды всех континентов, за исключением Антарктиды.

Тайна красного прилива была открыта ещё в прошлом веке, когда выяснилось, что морская вода становится кроваво-красной из-за бурного размножения некоторых видов одноклеточных водорослей. Как оказалось, эти организмы токсичны, те есть вырабатывают отравляющие вещества. Одни из них токсичны изначально, другие начинают выделять яды в неблагоприятных условиях, например, когда в процессе питания им не хватает каких-либо веществ. Эти яды по пищевым цепочкам попадают в другие морские организмы. В результате гибнут планктон, донные животные, рыбы, киты, морские птицы. Токсины опасны и для человека. Некоторые из них обладают канцерогенными свойствами, то есть могут вызвать злокачественные образования.

Участившиеся случаи красных приливов учёные связывают с загрязнением океана отходами производства.

Тепловое загрязнение.

Тепловое загрязнение поверхности водоемов и прибрежных морских акваторий возникает в результате сброса нагретых сточных вод электростанциями и некоторыми промышленными производствами. Сброс нагретых вод во многих случаях обуславливает повышение температуры воды в водоемах на 6-8 градусов Цельсия. Площадь пятен нагретых вод в прибрежных районах может достигать 30 кв.км.

Более устойчивая температурная стратификация препятствует водообмену поверхностным и донным слоям. Растворимость кислорода уменьшается, а потребление его возрастает, поскольку с ростом теипературы усиливается активность аэробных бактерий, разлагающих органическое вещество. Усиливается видовое разнообразие фитопланктона и всей флоры водорослей.

На основании обобщения материала можно сделать вывод, что эффекты антропогенного воздействия на водную среду проявляются на индивидуальном и популяционно-биоценотическом уровнях, и длительное действие загрязняющих веществ приводит к упрощению экосистемы.

biofile.ru

Химическое загрязнение природных вод.

Всякий водоем или водный источник связан с окружающей его внешней средой. На него оказывают влияние условия формирования поверхностного или подземного водного стока, разнообразные природные явления, индустрия, промышленное и коммунальное строительство, транспорт, хозяйственная и бытовая деятельность человека. Последствием этих влияний является привнесение в водную среду новых, несвойственных ей веществ — загрязнителей, ухудшающих качество воды. Загрязнения, поступающие в водную среду, классифицируют по-разному, в зависимости от подходов, критериев и задач. Так, обычно выделяют химическое, физическое и биологические загрязнения. Химическое загрязнение представляет собой изменение естественных химических свойств воды за счет увеличения содержания в ней вредных примесей как неорганической (минеральные соли, кислоты, щелочи, глинистые частицы), так и органической природы (нефть и нефтепродукты, органические остатки, поверхностноактивные вещества, пестициды).

Неорганическое загрязнение. Основными неорганическими (минеральными) загрязнителями пресных и морских вод являются разнообразные химические соединения, токсичные для обитателей водной среды. Это соединения мышьяка, свинца, кадмия, ртути, хрома, меди, фтора. Большинство из них попадает в воду в результате человеческой деятельности. Тяжелые металлы поглощаются фитопланктоном, а затем передаются по пищевой цепи более высокоорганизованным организмам. Токсический эффект некоторых наиболее распространенных загрязнителей гидросферы представлен в таблице 2:

Таблица 2

|

Степень токсичности:

— — отсутствует

+ — очень слабая

++ — слабая

+++ — сильная

++++ — очень сильная.

Кроме перечисленных в таблице веществ, к опасным заразителям водной среды можно отнести неорганические кислоты и основания, обуславливающие широкий диапозон рН промышленных стоков (1,0 — 11,0) и способных изменять рН водной среды до значений 5,0 или выше 8,0 , тогда как рыба в пресной и морской воде может существовать только в интервале рН 5,0 — 8,5. Среди основных источников загрязнения гидросферы минеральными веществами и биогенными элементами следует упомянуть предприятия пищевой промышленности и сельское хозяйство. С орошаемых земель ежегодно вымывается около 6 млн.т солей. К 2000 году возможно увеличение их массы до 12 млн.т/год. Отходы, содержащие ртуть, свинец, медь локализованы в отдельных районах у берегов, однако некоторая их часть выносится далеко за пределы территориальных вод. Загрязнение ртутью значительно снижает первичную продукцию морских экосистем, подавляя развитие фитопланктона. Отходы, содержащие ртуть, обычно скапливаются в донных отложениях заливов или эстуариях рек. Дальнейшая ее миграция сопровождается накоплением метиловой ртути и ее включением в трофические цепи водных организмов. Так, печальную известность приобрела болезнь Минамата, впервые обнаруженную японскими учеными у людей, употреблявших в пищу рыбу, выловленную в заливе Минамата, в который бесконтрольно сбрасывали промышленные стоки с техногенной ртутью.

Органическое загрязнение. Среди вносимых в океан с суши растворимых веществ, большое значение для обитателей водной среды имеют не только минеральные, биогенные элементы, но и органические остатки. Вынос в океан органического вещества оценивается в 300 — 380 млн.т/год. Сточные воды, содержащие суспензии органического происхождения или растворенное органическое вещество, пагубно влияют на состояние водоемов. Осаждаясь, суспензии заливают дно и задерживают развитие или полностью прекращают жизнедеятельность данных микроорганизмов, участвующих в процессе самоочищения вод. При гниении данных осадков могут образовываться вредные соединения и отравляющие вещества, такие как сероводород, которые приводят к загрязнению всей воды в реке. Наличие суспензий затрудняют также проникновение света в глубь воды и замедляет процессы фотосинтеза. Одним из основных санитарных требований, предъявляемых к качеству воды, является содержание в ней необходимого количества кислорода. Вредное действие оказывают все загрязнения, которые так или иначе содействуют снижению содержания кислорода в воде. Поверхностно активные вещества — жиры, масла, смазочные материалы — образуют на поверхности воды пленку, которая препятствует газообмену между водой и атмосферой, что снижает степень насыщенности воды кислородом. Значительный объем органических веществ, большинство из которых не свойственно природным водам, сбрасывается в реки вместе с промышленными и бытовыми стоками. Нарастающее загрязнение водоемов и водостоков наблюдается во всех промышленных странах. Информация о содержании некоторых органических веществ в промышленных сточных водах предоставлена в таблице 3:

Таблица 3

|

В связи с быстрыми темпами урбанизации и несколько замедленным строительством очистных сооружений или их неудовлетворительной эксплуатацией водные бассейны и почва загрязняются бытовыми отходами. Особенно ощутимо загрязнение в водоемах с замедленным течением или непроточных (водохранилища, озера).

Разлагаясь в водной среде, органические отходы могут стать средой для патогенных организмов. Вода, загрязненная органическими отходами, становится практически непригодной для питья и других надобностей. Бытовые отходы опасны не только тем, что являются источником некоторых болезней человека (брюшной тиф, дизентерия, холера), но и тем, что требуют для своего разложения много кислорода. Если бытовые сточные воды поступают в водоем в очень больших количествах, то содержание растворимого кислорода может понизиться ниже уровня, необходимого для жизни морских и пресноводных организмов.

studfiles.net

Источники загрязнения природных вод

Поделись с друзьямиКачество воды оценивается концентрацией в ней вредных примесей.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются бытовые, производственные и атмосферные сточные воды, промышленность, сельское хозяйство, судоходство. Основные источники загрязнения подземных вод – накопители промышленных отходов, закачка загрязненных вод в глубокие слои, инфильтрация загрязнений с промышленных и городских территорий, фильтрация из загрязненных рек. Наиболее распространены химическое и бактериальное загрязнения. Проникновению загрязнений в подземные горизонты способствует интенсивное использование подземных вод. Загрязнения поступают в водную среду в виде концентрированных выбросов или в результате диффузии. Значительный их объем сбрасывается со сточными водами городов, поселков и промышленных предприятий. Состав сточных вод зависит от источника загрязнения и изменяется во времени, причем суточные колебания содержания различных ингредиентов составляют 3 – 4 раза и более.

Загрязнения, содержащиеся в сточных водах, подразделяют на нерастворенные, коллоидные и растворенные вещества. По происхождению загрязнения бывают минеральные, органические и бактериальные. Минеральные загрязнения состоят из песка, растворов минеральных солей, кислот и пр. Органические загрязнения являются хорошей средой для развития бактерий, вирусов, грибков, составляющих бактериальное загрязнение.

Одним из основных загрязнителей вод являются нефть и нефтепродукты. Ежегодные поступления нефти в Мировой океан достигают 30…35 млн. т. Загрязнение вод нефтью происходит в результате ее естественных выходов в районах залегания, при нефтедобыче, транспортировке, переработке и использовании в качестве топлива и промышленного сырья. Загрязнение водных объектов нефтью в районах интенсивной добычи отмечается повсеместно. Неправильные действия и технические неполадки в процессе бурения и эксплуатации скважин приводят к аварийным выбросам нефть. Сильное загрязнение водной среды происходит при транспортировке нефти. В настоящее время около 65 % объема мировой добычи нефти перевозят морским путем, и объем этих перевозок возрастает.

Вместе с этим растет мощность танкерного флота. При поступлении в водоем нефть при авариях танкеров под действием процессов самоочищения, протекающих в водной среде, претерпевает различные изменения, характер которых определяется совокупностью физических, химических и биологических факторов. Первоначально образуются нефтяные слики – пятна, растекающиеся по водной поверхности (1 т нефти загрязняет до 12 км2 акватории). Под влиянием ветра нефтяные пятна передвигаются, сливаются и могут занимать большие площади. В процессе рафинирования нефти более легкие фракции испаряются (примерно 1/3 массы), а водорастворимые (около 1/3 массы) выщелачиваются за 1…3 недели. Остаток имеет повышенную вязкость, образуя с водой стойкие эмульсии («шоколадный мусс», длительное время сохраняющийся в воде).

Нефть и нефтепродукты способны загрязнить огромные пространства, покрывая водоемы тонкой пленкой. В результате затрудняется газообмен между водой и атмосферой. Загрязнение вод Мирового океана отрицательно воздействует на процесс выделения кислорода морскими водорослями, снижая уровень фотосинтеза в них в отдельных случаях до 5 %. Снижение же содержания кислорода в атмосфере при растущей потребности в нем в связи с развитием техники может привести к серьезным последствиям в глобальном масштабе. Уменьшение количества зоопланктона, очень чувствительного к загрязнению вод, приводит к сокращению кормовой базы и снижению биологической продуктивности моря. Нефтяное загрязнение приводит к гибели 50 % молодых морских организмов. Нефть погубила бы океан, если бы не было нефтеокисляющих бактерий, морских животных (планктон, нектон), которые способны усваивать растворенную нефть. Борьба с нефтяным загрязнением – сложная и неотложная задача.

Среди продуктов промышленного производства особое место по своему отрицательному воздействию на водную среду и гидробионты занимают детергенты (синтетические моющие средства), очень токсичные и устойчивые к процессам биологического разложения. Они находят все более широкое применение в промышленности, на транспорте, в коммунально-бытовом хозяйстве. Ежегодно производится более 4000 тыс. т детергентов. Детергенты плохо поддаются очистке, и в водоемы обычно попадает до 50…60 % и более их начального количества. Они образуют на поверхности воды толстый слой пены, который на порогах и шлюзах может достигать мощности 1 м и более. Способность к пенообразованию появляется уже при концентрации 1…2 мг/л, что сильно затрудняет судоходство и процессы самоочищения водоемов. Огромное количество моющих синтетических веществ, попадающих в океан, губит рыбную молодь и водоросли. Бесконтрольное загрязнение Мирового океана может привести к необратимым процессам и вызвать гибель флоры и фауны. Из других веществ, загрязняющих водную среду, отметим тяжелые металлы (ртуть, свинец, цинк, медь, хром, олово, марганец), отходы атомного и химического производств, часто захороняемые на дне океанов, а также удобрения и пестициды, поступающие с сельскохозяйственных полей. Наибольшую опасность из металлов представляют ртуть и ее соединения, особенно метилртутные. Средняя концентрация ртути в океанической воде около 0,15 мг/л. При ежегодном производстве ртути около 9 тыс. т в ближайшем будущем трудно ожидать существенного снижения общепланетарных концентраций этого элемента в водной среде. Тем не менее высокая химическая устойчивость ртути, а также диспропорции в ее потреблении могут привести к сильному локальному загрязнению водных объектов, особенно внутренних водоемов и прибрежных участков морей, отличающихся меньшей интенсивностью циркуляции водных масс. Попадая в водоем, ртуть поглощается гидробионтами, аккумулируется в донных отложениях в концентрациях, значительно превышающих исходные. Накапливаясь в различных видах гидробионтов, ртуть оказывает на них сильное воздействие. Значительный вред гидробионтам наносит загрязнение вод свинцом и его соединениями. Многие тяжелые металлы аккумулируются в морских организмах, вызывают их гибель или делают опасными при употреблении в пищу.

Значительный ущерб причиняют тепловые и атомные электростанции, сбрасывающие теплые воды в природные и искусственные водоемы, нарушая термический, гидрохимический и гидробиологический режимы – «тепловое загрязнение». Современные тепловые и атомные электростанции используют для охлаждения до 200 м3/с воды, которая, возвращаясь в водоемы в подогретом виде, изменяет их тепловой баланс. В результате повышения температуры воды усиливается ее испарение, увеличивается минерализация, происходит более интенсивный рост водной растительности, что приводит к накоплению органического вещества. Последующее разложение и дальнейшая минерализация вызывают уменьшение растворенного кислорода. Все это отрицательно сказывается на процессах жизнедеятельности живых организмов.

Наибольшую опасность для природных вод и живых организмов представляют радиоактивные отходы. Поэтому их сброс в водоемы недопустим. Отходы сливают в специальные сосуды и захораняют в отведенных местах. Сточные воды с незначительным содержанием радиоактивных отходов представляют большую опасность для природных вод. В организмах рыб и животных, а также в растениях происходят процессы биологической концентрации радиоактивных веществ. Мелкие организмы, содержащие эти вещества в небольших дозах, поглощаются более крупными, в которых возникают уже опасные концентрации. Поэтому отдельные пресноводные рыбы в несколько тысяч раз радиоактивнее водной среды, в которой они обитают.

По-прежнему немаловажную роль играет загрязнение рек и водоемов стоками животноводческих комплексов.

Животноводческие фермы и крупные животноводческие комплексы промышленного производства свинины, говядины и молока на 50…100 тыс. голов являются существенным источником загрязнения водных объектов страны. Для сокращения затрат на водоснабжение фермы располагают вблизи водоемов. В ферме крупного рогатого скота ежесуточно образуется 1 т навозной жижи от каждой сотни голов. Отходы животноводческих хозяйств опасны тем, что в них содержатся яйца гельминтов (глистов) и патогенные микроорганизмы, являющиеся источником заболеваний. Особенно опасны отходы свиноводческих комплексов. Одна свиноферма на 100 тыс. голов по интенсивности загрязнения воды равнозначна городу с населением 250 тыс. человек. Сложность проблемы охраны вод от стоков животноводческих хозяйств заключается в трудности санитарного обеспечения накопителей и утилизации отходов.

Все большее влияние на качество воды оказывают диффузные источники загрязнения, в частности удобрения и ядохимикаты, смываемые с сельскохозяйственных площадей, а также ливневыми и снеговыми водами с городских и промышленных территорий. Установлено, что по нагрузке они соизмеримы с хозяйственно-бытовыми стоками. Ядохимикаты не только накапливаются в объектах природной среды в больших количествах, но и сохраняются в ней очень долгое время – неделями, месяцами и даже годами. Отмечается зависимость пестицидов в природной среде от климатических факторов: от особенностей термического режима, характера переноса воздушных масс в различных природных зонах, интенсивности и сезонности выпадения осадков.

Переносимые воздушными потоками, почвенными водами, растительными и животными пищевыми продуктами, пестициды распространяют свое влияние на все большие территории. По масштабам распространения пестициды можно классифицировать на препараты, имеющие тенденцию к глобальному рассеянию, и на препараты, загрязняющие окружающую среду локально. Глобальное рассеяние характерно для некоторых хлорорганических соединений. Органические соединения фосфора и карбонаты вследствие значительно меньшей устойчивости загрязняют окружающую среду локально, хотя возможность их глобального рассеивания в принципе не исключена. Они могут переноситься на сравнительно большие расстояния с воздухом и обычно содержатся в воздухе в более высоких концентрациях, чем хлорорганические соединения. Глобальная циркуляция пестицидов обусловлена сложным взаимодействием атмосферы, воды, водных взвесей и донных осадков.

Большую опасность представляют сточные воды (промышленные, сельскохозяйственные и бытовые), нейтрализация которых в зависимости от степени очистки требует 5…12-кратного разбавления чистой природной водой. Даже если больше половины объема воды, сбрасываемой в реки и водоемы, подвергать искусственной очистке, стоки портят в 12…15 раз больший объем чистой воды. Сбрасываемые на Земле сточные воды загрязняют более одной трети всего устойчивого стока.

Качество природной воды ухудшается в результате воздействия загрязнений, поступающих из атмосферы. В отдельных случаях они достигают 15…20 % от общего загрязнения водоема. Выбросы индустрии в атмосферу Земли составляют более 53 млн. т оксидов азота, 200 млн. т – оксида углерода, около 146 млн. т – двуоксида серы, 200…500 млн. т – пыли и 120 млн. т – золы. Твердые частицы этих выбросов, перемещаясь с воздушными потоками на большие расстояния, выпадают на сушу или воду. Газообразные выбросы, растворяясь в атмосферной влаге, выпадают на поверхность Земли в виде «кислотных дождей» и наносят ущерб флоре и фауне.

К числу загрязнителей природных вод следует также отнести водный транспорт, лесосплав и сопутствующие ему работы, отвалы горных разработок и пр.

Водный транспорт загрязняет воду при сбросе отходов, и особенно нефтепродуктов, которые попадают в воду при перевозках морским транспортом. При холостом рейсе танкеры для устойчивости наполняют водой, а в месте загрузки нефтью насыщенную нефтепродуктами балластную воду сбрасывают за борт. Международным соглашением запрещается сброс в море неочищенной балластной воды. Однако многие судовладельческие компании считают более выгодным платить штрафы, чем терпеть убытки от простоя на станциях промывки.

Молевой сплав леса (сплав бревен россыпью) приводит к засорению водных объектов в результате потери коры и сучьев, которые оседают на дно рек. Затонувшая древесина (до 10 %), а также выделяющиеся смолы, дубильные вещества и вредные соединения медленно разлагаются, поглощают кислород и выделяют фенольные и другие вредные вещества, отравляя воду. Вырубка густого кустарника по берегам рек, мешающего лесосплаву, усиливает эрозийные процессы, ускоряя заиливание русла. Большой ущерб молевой сплав наносит рыбному хозяйству в результате травмирования рыбы, разрушения нерестилищ и отравления икры и кормовых организмов. Рубка леса на территории водосборов нарушает температурный и биологический режим рек, что вызывает их обмеление и пересыхание. На качество воды в значительной степени оказывают влияние и водохозяйственные мероприятия, в том числе различные мелиоративные работы. Особенно на гидрохимический и гидробиологический режимы водотоков и водоемов влияет создание водохранилищ.

В водохранилищах озерного типа со значительной изрезанностью береговой линии и большим числом заливов возрастает доля процессов, характерных для застойных зон, усиливаются процессы эвтрофикации (зарастание водной растительностью). Эвтрофикация особенно усиливается под влиянием поступления в водоемы удобрений с полей и сточных вод.

Ущербы от цветения воды весьма значительны в системах коммунального и технического водоснабжения и в рыбном хозяйстве. В системах водоснабжения в период цветения увеличивается расход коагулянтов для осаждения водорослей и требуется расширение площади и объем отстойников. На тепловых электростанциях сине-зеленые водоросли снижают эффект охлаждения, приводят к перерасходу топлива. Избыточное цветение ограничивает, а иногда и исключает использование водных ресурсов для рекреации, лечения, спорта и туризма.

Все вредные вещества влияют на органолептические, общесанитарные, токсические и рыбохозяйственные качества воды, изменяя ее физические свойства (прозрачность, окраску, запах и пр.) и химический состав. При этом появляются плавающие образования и отложения, бактерии, вирусы, грибки. В результате качество воды рек и водоемов может оказаться непригодным для водопотребления – водопользования.

students-library.com

Химическое загрязнение природных вод

Химическое загрязнение природных вод.

Всякий водоем или водный источник связан с окружающей его внешней средой. На него оказывают влияние условия формирования поверхностного или подземного водного стока, разнообразные природные явления, индустрия, промышленное и коммунальное строительство, транспорт, хозяйственная и бытовая деятельность человека. Последствием этих влияний является привнесение в водную среду новых, несвойственных ей веществ — загрязнителей ухудшающих качество воды. Загрязнения, поступающие в водную среду, классифицируют по разному, в зависимости от подходов, критериев и задач. Так, обычно выделяют химическое, физическое и биологические загрязнения. Химическое загрязнение представляет собой изменение естественных химических свойств вода за счет увеличения содержания в ней вредных примесей как неорганической (минеральные соли, кислоты, щелочи, глинистые частицы), так и органической природы (нефть и нефтепродукты, органические остатки, поверхностноактивные вещества, пестициды).

Неорганическое загрязнение

Основными неорганическими (минеральными) загрязнителями пресных и морских вод являются разнообразные химические соединения, токсичные для обитателей водной среды. Это соединения мышьяка, свинца, кадмия, ртути, хрома, меди, фтора. Большинство из них попадает в воду в результате человеческой деятельности. Тяжелые металлы поглощаются фитопланктоном, а затем передаются по пищевой цепи более высокоорганизованным организмам. Токсический эффект некоторых наиболее распространенных загрязнителей гидросферы представлен в таблице:

Кроме перечисленных в таблице веществ, к опасным заразителям водной среды можно отнести неорганические кислоты и основания, обуславливающие широкий диапозон рН промышленных стоков (11,0 — 11,0) и способных изменять рН водной среды до значений 15или выше 18 тогда как рыба в пресной и морской воде может существовать только в интервале рН 5,0 — 8,5. Среди основных источников загрязнения гидросферы минеральными веществами и биогенными элементами следует упомянуть предприятия пищевой промышленности и сельское хозяйство. С орошаемых земель ежегодно вымывается около 6 млн.т. солей. К 2000 году возможно увеличение их массы до 12 млн.т./год.Отходы, содержащие ртуть, свинец, медь локализованы в отдельных районах берегов, однако некоторая их часть выносится далеко за пределы территориальных вод. Загрязнение ртутью значительно снижает первичную продукцию морских экосистем, подавляя развитие фитопланктона. Отходы, содержащие ртуть, обычно скапливаются в донных отложениях заливов или эстуариях рек. Дальнейшая ее миграция сопровождается накоплением метиловой ртути и ее включением в трофические цепи водных организмов. Так, печальную известность приобрела болезнь Минамата, впервые обнаруженную японскими учеными у людей, употреблявших в пищу рыбу, выловленную в заливе Минамата, в который бесконтрольно сбра-

сывали промышленные стоки с техногенной ртутью.

Органическое загрязнение.

Среди вносимых в океан с суши растворимых веществ, большое значение для обитателей водной среды имеют не только минеральные, биогенные элемнты, но и органические остатки.Вынос

в океан органического вещества оценивается в 1300 — 380 млн.т./год.Сточные воды, содержащие суспензии органического происхождения или растворенное органическое вещество, пагубно влияют на состояние водоемов. Осаждаясь, суспензии заливают дно и задерживают развитие или полностью прекращают жизнедеятельность данных микроорганизмов, участвующих в процессе самоочищения вод. При гниении данных осадков могут образовываться вредные соединения и отравляющие вещества, такие как сероводород, которые привогдят к загрязнению всей воды в реке. Наличие суспензий затрудняют также проникновение света в глубь воды и замедляет процессы фотосинтеза. Одним из основных санитарных требований, предъявляемых к качеству воды, является содержание в ней необходимого количества кислорода. Вредное

действие оказывают все загрязнения, которые так или иначе содействуют снижению содержания кислорода в воде. Поверхностноактивные вещества — жиры,масла, смазочные материалы обра-

зуют на поверхности воды пленку, которая препятствует газообмену между водой и атмосферой, что снижает степень насыщенности воды кислородом. Значительный объем органических веществ, большинство из которых не свойственно природным водам, сбрасывается в реки вместе с промышленными и бытовыми стоками. Нарастающее загрязнение водоемов и водостоков наблюдается во всех промышленных странах. Информация о содержании некоторых органических веществ в промышленных сточных водах предоставлена ниже:

В связи с быстрыми темпами урбанизации и несколько замедленным строительством очистных сооружений или их неудовлетворительной эксплуатацией водные бассейны и почва загрязняются

бытовыми отходами. Особенно ощутимо загрязнение в водоемах с замедленным течением или непроточных (водохранилища, озера).

Разлагаясь в водной среде, органические отходы могут стать средой для патогенных организмов. Вода, загрязненная органическими отходами, становится практически непригодной для

питья и других надобностей. Бытовые отходы опасны не только тем, что являются источником некоторых болезней человека(брюшной тиф, дизентерия, холера), но и тем, что требуют для

своего разложения много кислорода. Если бытовые сточные воды поступают в водоем в очень больших количествах, то содержание растворимого кислорода может понизится ниже уровня, необходимого для жизни морских и пресноводных организмов.

Загрязнение почвы.