Из чьей крови делают сейчас гематоген?

Помню, как кто-то из одноклассников заявил, что в гематогене есть бычья кровь, так после это к нему долго еще никто не подходил, гематоген имею ввиду! Получив запрос сегодня от уфимки Ирины: «Правда ли, что гематоген делают из бычьей крови?», я отправилась в ближайшую аптеку за гематогеном и правдой. Фармацевт Надежда Ильясова оказалась не только любителем гематогена, но и знатоком этого продукта. По ее словам, гематоген, который выпускался в советское время, был действительно очень полезным: «В нем было большое содержание витамина А и железа. И на производство его шла сухая бычья кровь.» А сейчас есть бычья кровь в составе гематогена?

Из чьей крови делают сейчас гематоген?

Лиля ищет правду

ссылка для скачивания Оказывается, когда в советское время писали бычья кровь, то многих эта надпись пугала и вызывала отвращение.

Что еще интересно, мне это на заводе по производству гематогена рассказали, альбумин черный пищевой используют в наше время импортный: «Производитель голландский. Россия у нас сейчас не производит, либо это сырье низкого качества. Поэтому используют сырье европейского производителя, который зарекомендовал себя на рынке.»

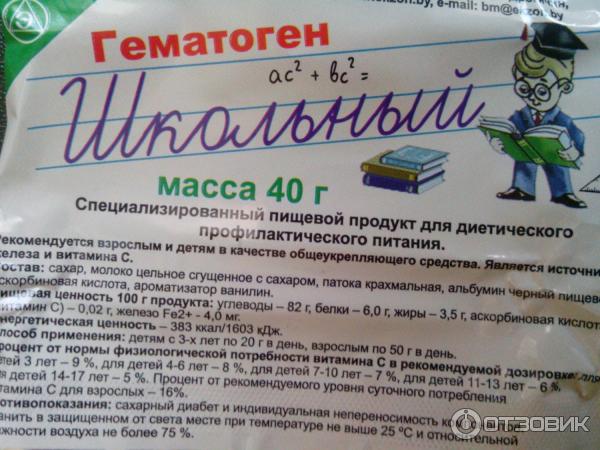

Кстати, когда была в аптеке, фармацевт Надежда Ильясова, советовала очень внимательно смотреть состав гематогена: «Некоторые производители в гематоген добавляют сульфат железа, чтобы это был препарат железосодержащий.» И вот этот момент должен вас насторожить, потому что неорганическое железо токсично и может вызвать аллергические реакции. А в составе качественного гематогена должны быть: альбумин черный пищевой, ванилин, патока крахмальная, сгущенное молоко и сахар.

Альбумин черный пищевой — Гематоген

Альбумин черный пищевой производят с помощью процесса дефибрирования крови животных на современном оборудовании по передовой технологии, при котором плазму отделяют от фибрина, отвечающего за свёртывание крови. При обработке крови сохраняются все ее полезные свойства, в том числе и гемовое железо. Полученная смесь содержит животный гемоглобин (белок связанный с железом), который, благодаря легко усвояемой форме, полностью растворяется в пищеварительном тракте и способствует образованию кровяных телец – эритроцитов. Именно гемоглобин придает плитке гематогена «шоколадный» цвет. Однако, он обладает специфическим вкусом и запахом, поэтому в состав гематогена для улучшения вкуса добавляют вкусоароматические добавки, делающие его привлекательным для детей (сгущенное молоко, сахар). В результате, плитки гематогена похожи на шоколадки, но отличающиеся характерным вкусом.

Для разнообразия вкусов в гематоген добавляют мед, орехи, аскорбиновую кислоту и другие витамины и микроэлементы.

Немного истории о гематогене.

Первым препаратом, выпущенным под названием «гематоген», был «гематоген Гоммеля» (Hämatogen des Dr. Hommel), впервые изготовленный в Швейцарии в 1890 году. Он представлял собой жидкую микстуру на основе бычьей крови и яичного желтка. Собственный «Гематоген» в России стали выпускать после 1917 года. Основной задачей промышленности того времени было максимальное улучшение обеспечения гематогеном детей и бойцов Красной Армии. Промышленные предприятия по его выпуску были построены в Армении, Узбекистане, Киргизии, Казахстане. Во время Великой Отечественной войны — это весьма простое средство «гематоген» не только широко использовалось в госпиталях для нормализации у раненого состава крови, но и служило ценной пищевой добавкой к пищевому рациону в действующих войсках. Военные медики, проводившие клинические испытания на больных и раненых, отмечали одинаковые клинические сдвиги: общее самочувствие значительно улучшалось, повышался общий тонус, прибывали силы, увеличивалась активность, работоспособность, кожа становилась гладкой, эластичной, отмечалось прекращение жалоб на голод.

Сегодня, когда у многих людей, вследствие экономических неурядиц, возник дефицит белков и витаминов в питании, но усилилось нервное и эмоциональное перенапряжение, можно, пожалуй, сравнить с трудными днями войны. И тут именно гематоген может оказаться мощным подспорьем в сохранении и восстановлении здоровья.

какой гематоген лучше выбрать, почему, и чем они отличаются?

Гематоген — это профилактическое средство, которое используется в качестве дополнительного источника железа. И, хотя многие рассматривают его исключительно как сладость, изначально гематоген — средство, применяемое в медицинских целях. А потому к его выбору стоит подходить осознанно. Но на что обращать внимание при покупке и какой гематоген все-таки лучше?

Какой бывает гематоген?

Вариаций гематогена огромное множество. Они различаются по внешнему виду, показаниям и ограничениям и, разумеется, по составу. Последний показатель можно назвать ключевым критерием выбора. Сейчас гематоген может выпускаться и как лекарственное средство, и как БАД, и как кондитерское изделие[1]. Производители нередко «разбавляют» классическую рецептуру подсластителями и добавками, и от настоящего гематогена в этом случае остается только популярное название. В статье же мы поговорим о самой распространенной группе — гематогене в форме биологически активной добавки.

Сейчас гематоген может выпускаться и как лекарственное средство, и как БАД, и как кондитерское изделие[1]. Производители нередко «разбавляют» классическую рецептуру подсластителями и добавками, и от настоящего гематогена в этом случае остается только популярное название. В статье же мы поговорим о самой распространенной группе — гематогене в форме биологически активной добавки.

Для начала совершим небольшой экскурс в историю и вычислим состав «истинного» гематогена.

Первый гематоген представлял собой жидкость — микстуру на основе бычьей крови и яичного желтка. Препарат был выпущен еще в 1890 году в Швейцарии. В России производство средства было запущено спустя почти 30 лет — в 1917 году[2]. При этом вплоть до середины XX века гематоген выпускался только в жидкой форме.

Состав средства несколько раз модернизировали: цельную бычью кровь заменили сначала на сухую кровь — тогда гематоген принял известную всем форму твердой плитки со сладким вкусом, — а затем на черный пищевой альбумин[3]. Советский рецепт гематогена[4], помимо альбумина, включал сгущенное молоко с сахаром, крахмальную патоку, ванилин и сахар. Второй вариант гематогена, кроме указанных ингредиентов, имеет в составе еще и витамин C (аскорбиновую кислоту). Сейчас можно купить гематоген и с другими витаминами, минералами и прочими полезными элементами.

Советский рецепт гематогена[4], помимо альбумина, включал сгущенное молоко с сахаром, крахмальную патоку, ванилин и сахар. Второй вариант гематогена, кроме указанных ингредиентов, имеет в составе еще и витамин C (аскорбиновую кислоту). Сейчас можно купить гематоген и с другими витаминами, минералами и прочими полезными элементами.

Норма железа

Согласно Нормам физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации (МР 2.3.1.2432–08), суточная норма железа для детей составляет 4–18 мг, для женщин — 18 мг, для мужчин — 10 мг[5].

Многие производители в погоне за экономией и для привлечения покупателей меняют рецептуру гематогена: снижают содержание черного пищевого альбумина, зато включают в состав красители, консерванты и подсластители. Некоторые бренды предлагают целые линейки с разными вкусами: гематогены с цукатами, орехами, семечками, изюмом, кокосовой стружкой. Эти добавки делают продукт более калорийным, не улучшая при этом его полезные свойства.

Какой гематоген лучше выбирать: в поисках идеального продукта

Гематоген продается сейчас и в аптеках, и в обычных магазинах. Как правило, товар размещают возле кассы, а потому нередко покупатели берут гематоген как бы заодно, ориентируясь в первую очередь на свои вкусовые предпочтения, нежели на состав. Однако такой подход нельзя назвать верным. Выбирая продукт с любимым вкусом, но без учета состава, можно получить высококалорийную сладость, которая совсем не принесет пользы. Итак, как выбрать гематоген? На что обращать внимание при покупке?

Соответствие гематогена стандартам качества

Соответствие техническим условиям (ТУ) и государственным стандартам (ГОСТ). Так, требованиям профильных ГОСТ должны соответствовать следующие ингредиенты: черный пищевой альбумин (ГОСТ 33674-2015)[6], сахар-песок (ГОСТ 33222-2015)[7], крахмальная патока (ГОСТ 33917-2016)[8], сгущенное молоко с сахаром (ГОСТ ISO 6734/IDF 15-2012)[9] и ванилин (ГОСТ 16599-71)[10].

Содержание черного пищевого альбумина

Именно он выступает в роли основного источника железа в гематогене[11]. А потому на эту субстанцию в составе следует обращать особое внимание, тем более что в некоторых вариантах гематогена она может содержаться в незначительной концентрации.

Список ингредиентов

Самый лучший вариант — если гематоген содержит минимум (или не содержит вовсе) красителей и консервантов. А вот наличие полезных нутриентов можно считать плюсом.

Калорийность

Гематоген, как уже было отмечено, достаточно калорийный. При этом для достижения эффекта принимать его нужно, как правило, несколько месяцев: такая «терапия» вполне может отразиться на фигуре. Потому перед покупкой следует проверять, сколько калорий в одной упаковке.

Вкус

Гематоген без дополнительных вкусовых добавок можно считать более предпочтительным. Но, если захотелось разнообразия, стоит отдавать предпочтение менее калорийным вариантам.

Противопоказания

Биологически активные добавки обычно противопоказаны беременным и кормящим женщинам, а также людям с индивидуальной непереносимостью компонентов. Гематоген, скорее всего, не подойдет и людям с сахарным диабетом, нарушением углеводного обмена и избыточной массой тела. Также нужно обращать внимание на возрастные ограничения.

При покупке гематогена, как и любого другого продукта, важно проверить:

Срок годности

Как правило, он составляет не более года: батончик со сроком годности свыше одного года, скорее всего, имеет менее натуральный состав.

Условия хранения

Производители указывают примерно одинаковые правила: хранить в защищенном от света месте при температуре до 25°C и влажности до 75%. Однако не все продавцы следуют рекомендациям, указанным на упаковке; а иногда температурный режим может быть нарушен во время транспортировки. Чтобы обезопасить себя и не получить некачественный товар, имеет смысл совершать покупки в аптеках: соблюдение правил хранения — одно из лицензионных требований для аптечных организаций.

Герметичность упаковки

При транспортировке или выкладке товара, а иногда вследствие производственной ошибки герметичность упаковки может быть нарушена. Такой продукт не подлежит реализации.

Нужно отметить, что для лечения железодефицитной анемии гематогена недостаточно: в этом случае потребуются специальные лекарственные препараты. Но в качестве дополнительного источника железа гематоген с хорошим составом — без красителей и консервантов, но с оптимальным содержанием черного пищевого альбумина — может быть рекомендован многим детям и взрослым.

Вся информация, касающаяся здоровья и медицины, представлена исключительно в ознакомительных целях и не является поводом для самодиагностики или самолечения.

чем полезен организму и из чего его делают?

Гематоген — это профилактическое средство, которое может применяться в качестве дополнительного источника железа. По данным ВОЗ, дефицит железа входит в число самых распространенных нарушений здоровья населения планеты[1]. Проблема нехватки элемента — в первую очередь проблема питания, поэтому для предупреждения дефицита необходимо скорректировать рацион[2]. В профилактических целях также можно использовать биологически активную добавку гематоген[3]. О том, что представляет собой гематоген и чем он может быть полезен организму, поговорим в статье.

Проблема нехватки элемента — в первую очередь проблема питания, поэтому для предупреждения дефицита необходимо скорректировать рацион[2]. В профилактических целях также можно использовать биологически активную добавку гематоген[3]. О том, что представляет собой гематоген и чем он может быть полезен организму, поговорим в статье.

Из чего делают гематоген: ничего лишнего

История гематогена берет свое начало в 1890 году[4]. Микстура, впервые разработанная и выпущенная в Швейцарии, получила название «гематоген Адольфа Гоммеля», или «микстура Гоммеля» (по имени своего изобретателя). Это была жидкость на основе бычьей крови и яичного желтка. В России гематоген стали выпускать в 1917 году, спустя семь лет началось масштабное производство. С тех пор средство претерпело немало изменений — как в форме выпуска, так и в составе.

Сейчас вариаций гематогена огромное множество. Но что входит в состав «правильного» гематогена?

Из чего делают гематоген?

Состав советского, то есть классического, гематогена включает пять базовых элементов: черный пищевой альбумин (белок, полученный из очищенной и высушенной бычьей крови), крахмальную патоку, сгущенное молоко, сахар и ванилин[5]. Черный пищевой альбумин — именно эта субстанция помогает восполнять потребность в железе — в идеале должен составлять не менее 3–5 % от общей массы продукта.

Черный пищевой альбумин — именно эта субстанция помогает восполнять потребность в железе — в идеале должен составлять не менее 3–5 % от общей массы продукта.

Производители и сейчас сохраняют традиционную рецептуру, однако стремятся сделать ее более разнообразной и действенной: состав «натурального» гематогена может дополняться витаминами группы B и C, минералами, такими как калий и натрий, а также веществами, способствующими лучшему усвоению черного альбумина[6].

Чего не должно быть в гематогене?

Не все нововведения в классическую рецептуру можно считать оправданными с точки зрения пользы. К числу нежелательных компонентов относятся красители, пальмовое масло, ароматизаторы. Такие ингредиенты могут ухудшать усвояемость железа из черного альбумина и приводить к возникновению аллергических реакций. Некоторые недобросовестные производители снижают удельный вес действующего вещества (альбумина) за счет увеличения массовой доли дополнительных компонентов. Рассчитывать на пользу от приема такого гематогена не стоит.

Еще один вариант обновления привычного состава — гематоген с различными вкусами, например с кокосовой стружкой, семечками, цукатами. Подобные компоненты улучшают вкусовые характеристики, но могут негативно сказываться на полезных свойствах продукта. Кроме того, нужно помнить, что гематоген — калорийное средство, а дополнительные подсластители только повышают его энергетическую ценность.

Польза и вред: поговорим начистоту

Гематоген изначально применялся как препарат при заболеваниях органов кроветворения и железодефицитной анемии. Особую популярность средство приобрело в годы войны: гематоген был нужен для поддержания здоровья бойцов. А высокая калорийность препарата помогала решать проблему дефицита питания, актуальную и в послевоенный период. Сейчас высокая калорийность гематогена рассматривается многими потребителями скорее как недостаток.

Чем полезен гематоген?

По данным Всемирной организации здравоохранения[7], дефицит железа — это основной и самый распространенный вид нарушения питания. При этом проявления данного состояния заметить сложнее, чем, к примеру, симптомы белково-энергетической недостаточности. ВОЗ отмечает, что профилактические мероприятия следует начинать с программы питательных добавок[8]. Согласно современному исследованию, добавки, принимаемые на протяжении 12 недель, способствовали увеличению содержания гемоглобина[9].

При этом проявления данного состояния заметить сложнее, чем, к примеру, симптомы белково-энергетической недостаточности. ВОЗ отмечает, что профилактические мероприятия следует начинать с программы питательных добавок[8]. Согласно современному исследованию, добавки, принимаемые на протяжении 12 недель, способствовали увеличению содержания гемоглобина[9].

Биологически активная добавка гематоген может применяться в качестве дополнительного источника железа. В составе гематогена уникальная форма железа: оно достаточно быстро всасывается и вступает во взаимосвязь с белками[10]. Средство может стимулировать кроветворение[11], способствовать нормализации обменных процессов, влиять на содержание гемоглобина в крови[12].

Актуально применение гематогена у людей, входящих в группу риска по развитию железодефицитных состояний: это прежде всего дети дошкольного возраста, женщины (особенно в период постменопаузы)[13,14], спортсмены[15], пожилые люди.

Однако для достижения положительного эффекта необходимо, во-первых, выбрать гематоген с правильным составом, то есть с необходимой массой черного пищевого альбумина и минимальным набором лишних компонентов, а во-вторых, соблюдать рекомендации по применению. Как правило, длительность курса составляет один–два месяца — разовый прием не принесет положительных результатов.

Как правило, длительность курса составляет один–два месяца — разовый прием не принесет положительных результатов.

На заметку

Исследование, проведенное в 2015–2016 годах на группе студентов, подтвердило полезные свойства гематогена. На фоне его ежедневного употребления (по 40 граммов в течение 20 дней) у испытуемых повысилась антиоксидантная активность крови, увеличилось количество фермента каталазы и белка церулоплазмина. 58% студентов отметили повышение работоспособности и улучшение общего состояния организма[16].

Когда гематоген может принести вред?

Применение гематогена, как и любого средства, имеет свои особенности и не исключает нежелательных реакций. Следует учитывать, что передозировка железа не менее вредна, чем его недостаток. Это тяжелый металл, и при избыточном поступлении он может быть токсичен для организма.

Гематоген довольно калориен. В классическом для гематогена составе калорийность — примерно 376 ккал на 100 граммов[17]. Потому средство может быть противопоказано людям с сахарным диабетом и нарушением углеводного обмена. Применение БАД у детей допускается только с разрешения и под наблюдением лечащего врача.

Потому средство может быть противопоказано людям с сахарным диабетом и нарушением углеводного обмена. Применение БАД у детей допускается только с разрешения и под наблюдением лечащего врача.

Проверенный временем состав и приятные вкусовые качества обеспечили гематогену популярность на долгие годы. В условиях повсеместного витаминно-минерального недостатка прием средства может быть особенно актуален. Гематоген может оказывать благотворное действие на состояние организма и снижать вероятность развития железодефицитных состояний.

Вся информация, касающаяся здоровья и медицины, представлена исключительно в ознакомительных целях и не является поводом для самодиагностики или самолечения.

Из чего делают гематоген? Технология производства

Гематоген — биологически активная добавка к пище, в которой содержится альбумин черный пищевой (высушенная стабилизированная кровь или эритроцитарная масса крупного рогатого скота) и другие добавки.

Черный пищевой альбумин представляет собой высушенную стабилизированную цельную кровь или форменные элементы крови с/х животных и содержит в своем составе огромное количество аллергенов, прежде всего из эритроцитарных мембран. По этой причине при потреблении «Гематогена», изготовленного из черного пищевого альбумина, у детей и взрослых выявляются аллергические реакции. Эти явления усугубляются при регулярном применении этого продукта с целью коррекции анемических состояний.

Гематоген получается при смешивании сахарного сиропа, сгущенного молока и патоки, которые нагреваются до 125 С. При охлаждении массы до 60 С в нее добавляется альбумин черный пищевой. Он представляет собой порошок чистого гемоглобина, который добывается из бычьей или свиной крови. Эритроцитарный концентрат — главная отличительная особенность гематогена.

Хорошо известно, что для стабилизации заготовленной крови применяются полифосфаты, которые связывают и выводят из организма кальций. На этот факт давно обращают внимание ведущие специалисты по детскому питанию (Устинова, зав. лаборатории по детскому питанию ВНИИ мясной и молочной промышленности и др.). Этот факт усугубляется тем, что фактически производители используют концентрации фосфатов, в 3–4 раза превышающие нормы.

Другой проблемой является качество крови животных. Статистика свидетельствует, что она в большинстве случаев перенасыщена гормонами и стероидами, лекарственными препаратами, стимуляторами. Все эти примеси, безусловно, окажутся в дальнейшем в батончике гематогена. Очищать кровь и получать гемоглобин без примесей – экономически невыгодно. Его стоимость увеличилась бы как минимум в 10 раз. Не стоит доверять упаковке с гематогеном, на которой производитель указал: альбумин черный пищевой отсутствует, источником железа является очищенный гемоглобин.

Риски

Итак, чем чревато употребление «безопасных» батончиков гематогена? О сомнительном качестве очистки крови животных от примесей мы говорили выше. Однако, это не единственная проблема, с которой может столкнуться потребитель. Ведь никогда не знаешь, откуда эта кровь поступила. Часто под видом гемоглобина или черного пищевого альбумина в Россию завозятся продукты переработки крови, не сертифицированные для использования в питании детей и потенциально опасные для здоровья. Они поставляются из стран ближнего зарубежья, которые были подвержены радиоактивному заражению после аварии на Чернобыльской АЭС (Украина и Белоруссия), а также из западных стран, где распространены случаи губчатого энцефалита крупного рогатого скота.

Эффективность гематогена – также спорный вопрос. Его переваривание в организме человека – достаточно трудоемкий процесс, который скорее провоцирует образование гнилостной микрофлоры.

Низкая эффективность пищевого альбумина объясняется тем, что переваривание данного продукта крайне затруднено для протеолитических ферментов из-за устойчивости мембран высушенных агрегированных эритроцитов. Известно, что железо может усваиваться только в 12-перстной кишке (26 см длиной), то есть там, где черный пищевой альбумин находится большей частью в непереваренном состоянии. Поступая в толстый отдел кишечника, остатки непереваренного белка стимулируют рост патогенной микрофлоры.

Аллергические реакции – частый спутник регулярного употребления этого лекарственного лакомства.

И, кстати, не стоит забывать, что альбумин черный пищевой – продукт, который добывается путем убийства животных и сцеживания их крови. О том, какая энергетика у этой добавки, говорить не нужно. Впрочем, натуры менее впечатлительные могут оставить этот пункт без внимания.

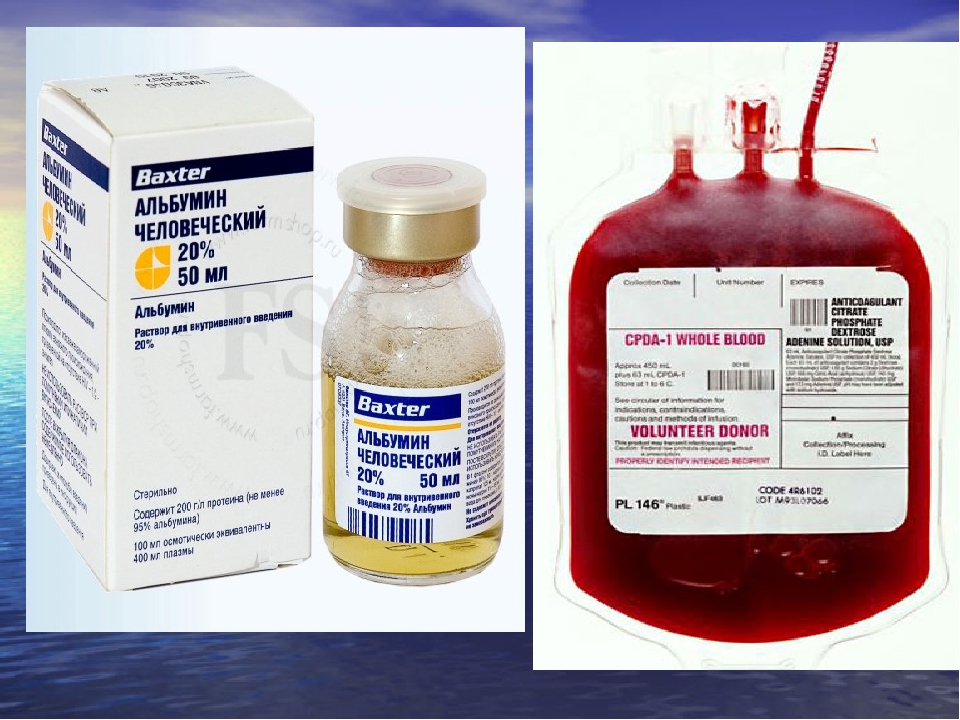

Альбумин – белок, который является неотъемлемым структурным компонентом крови каждого человека. Он вырабатывается в больших количествах в печени, регулирует осмотическое давление, выполняет транспортную функцию. Его уровень в крови – показатель благополучного состояния организма.

Он вырабатывается в больших количествах в печени, регулирует осмотическое давление, выполняет транспортную функцию. Его уровень в крови – показатель благополучного состояния организма.

Уменьшение количества альбумина может быть связано с различными процессами и заболеваниями. Причинами зачастую становятся: недоедание, болезни внутренних органов, мальабсорбция, эндокринные заболевания, употребление лекарственных препаратов. Установить точный диагноз поможет анализ крови. Кстати, альбумин в моче (микроальбуминурия) может свидетельствовать о нефропатии, сахарном диабете, к которым вполне может привести и неумеренное поедание гематогена.

Все перечисленные факты ставят под сомнение возможность использования продуктов на основе черного пищевого альбумина в организованном питании детей и подростков.

Гематоген: сладкое заблуждение для потребителя

Наши родители, бабушки и дедушки кормили нас этими странными плитками с детства – как они утверждали, необычный вкус гематогена был оправдан его пользой для здоровья.

Действительно, гематоген применялся как лекарственное средство еще с 19 века. Именно тогда в Швейцарии для профилактики и лечения симптомов железодефицитной анемии изобрели микстуру, представляющую собой смесь из крови быков и куриных желтков. Советская медицина популяризировала это средство, несколько изменив его рецептуру: к крови крупного рогатого скота, очищенной от белка фибрина, добавляли витамин С, а со временем и сахар. Как в первом, так и во втором случае гематоген справедливо считали полезным: кровь животных содержала необходимый минерал — железо, а советская формула, усовершенствованная витамином С, помогала железу из гематогена усваиваться и более эффективно насыщать организм кислородом. К сожалению, современный гематоген не имеет ничего общего с оригиналом, кроме названия — его даже трудно назвать лекарственным средством или полезным продуктом.

Почему из друга гематоген превратился во врага нашего здоровья? Дело в том, что основной компонент современного гематогена — черный пищевой альбумин. Альбумин – белок из плазмы (сыворотки) крови. Он действительно очень питательный, причем настолько, что его применяют в лабораториях для выращивания различных микроорганизмов. Однако, как белок плазмы он не содержит железа, этим минералом насыщенные совсем другие элементы крови – эритроциты.

Впрочем, утверждается, что черный пищевой альбумин представляет собой смесь белка с эритроцитами, и поэтому все-таки может повышать уровень гемоглобина в крови и положительно воздействовать на наше здоровье. Однако этот эффект черного альбумина не был подтвержден в научных исследованиях. Ни один медицинский специалист не станет утверждать, будто черный пищевой альбумин помогает при анемиях, железодефиците – этого нигде не было доказано экспериментально. Зато черный пищевой альбумин содержит немало примесей, а именно гормоны, антибиотики и ряд химических веществ — их пропорции и количество которых ни в составе черного пищевого альбумина, ни в составе гематогена никак не контролируется. Известно, что эти вещества повышают риск развития аллергии и других реакций, связанных с накоплением гормонов и различных токсинов в организме.

Известно, что эти вещества повышают риск развития аллергии и других реакций, связанных с накоплением гормонов и различных токсинов в организме.

И все же гематоген зарегистрирован в Украине как лекарственное средство для «коррекции метаболических процессов». Инструкция рекомендует употреблять альбуминовый гематоген для лечения анемии, при истощении, дефиците массы тела и в период восстановления после болезней. Та же инструкция утверждает, что сладкая альбуминовая плитка «стимулирует кроветворение, способствует всасыванию железа в кишечнике, повышает содержание гемоглобина в крови, регулирует окислительно-восстановительные процессы в организме».

Гематоген повсюду рекламируются как «источник полноценного белка, жиров, углеводов и минералов», которые удивительно «содержатся в пропорциях, близких к составу крови человека». К сожалению, реклама и статус лекарственного средства убеждают тысячи родителей пичкать своих детей сладкими плитками с альбумином.

А ведь стоило бы обратить внимание и на слово «сладкий», ведь еще труднее назвать полезными вспомогательные вещества, которые вошли в состав плиток, продающихся под названием «Гематоген»: сгущенное сладкое молоко, крахмальная патока, сахароза, ванилин… Все они (кроме, пожалуй, ванилина) скорее провоцируют метаболические заболевания, чем предотвращают их развитие. Именно сахар обвиняют в эпидемии ожирения и диабета – а они являются наиболее распространенными в мире метаболическими заболеваниями.

Именно сахар обвиняют в эпидемии ожирения и диабета – а они являются наиболее распространенными в мире метаболическими заболеваниями.

Среди множества вопросов, которые до сих пор остаются без ответа, возникает еще один: почему же плитка, которая состоит из потенциально опасных элементов, продается в аптеках как лекарственное средство? Как ни странно, именно на этот вопрос ответ есть: польза. Но польза эта вовсе не для здоровья потребителей, а для кармана производителя. Дело в том, что при регистрации пищевого продукта в категории лекарственного средства, ставка налога на добавленную стоимость (НДС) составляет 7%, в то время как при регистрации функционального пищевого продукта (известного нам как БАД) она почти в три раза выше — 20%. Поэтому прежде чем покупать «полезный» гематоген, стоит задуматься: кому именно это принесет пользу?

Какой настоящий состав у гематогена? Разобрались!

С латинского гематоген означает кровь творящий. По содержанию бжу и минералов очень похож на состав крови человека.

- Калорийность и БЖУ которая обычно встречается

- Калорийность 340 – 370

- Белки – 4-5 гр

- Жиры – 7-8 гр

- Углеводы – 60-65 гр

- Польза препарата сказана прямо в названии:

- помогает кроветворению

- повышает содержание гемоглобина в крови

- поднимает уровень ферритина в плазме

- улучшает всасывание железа в кишечнике

В следствии наличия ретинола (витамин А), способствует улучшению тех функций где он требуется. Например поддерживает зрение, волосы, ногти и кожу. Для гематогена это не главное, но вполне заметный плюс.

Вред гематогена может быть обусловлен индивидуальными факторами. В целом это концентрированный продукт, который нужно употреблять в меру. Обычно он размечен на кубики и доза составляет 2 такие пастилки 2-3 раза в день. Если не указано иное или у вас нет других инструкций.

Из чего сделан классический гематоген?

Основой гематогена является дефибринированная кровь крупного рогатого скота, указывается что кровь свиней тоже применяется. Дефибринированная означает без белка фибрина. Кровь от этого перестаёт свёртываться. Процедуру дефибринирования проводят в течении 1 минуты после её извлечения, иначе образуются сгустки и процесс не удастся. Сухой гематоген превосходит мясо по содержанию белка в 4 раза, а творог и яйца в 5 раз. Получают светлый и тёмный альбумин. Именно чёрный альбумин в виде чёрного порошка, является главным компонентом и идёт на изделие гематоген. Цвет обусловлен высоким содержанием эритроцитов.

Дефибринированная означает без белка фибрина. Кровь от этого перестаёт свёртываться. Процедуру дефибринирования проводят в течении 1 минуты после её извлечения, иначе образуются сгустки и процесс не удастся. Сухой гематоген превосходит мясо по содержанию белка в 4 раза, а творог и яйца в 5 раз. Получают светлый и тёмный альбумин. Именно чёрный альбумин в виде чёрного порошка, является главным компонентом и идёт на изделие гематоген. Цвет обусловлен высоким содержанием эритроцитов.

Cодержится ли бычья кровь в гематогене в наше время?

Кровь стали больше перерабатывать и использовать отдельные её элементы, чтоб в конечный продукт попало меньше гормонов, токсинов и прочих нежелательных элементов.

Подчеркнём, именно так получают настоящий гематоген. Натуральным он будет является, только будучи сделанным из переработанной крови животного. Этот процесс должен быть выполнен правильно, на что и был разработан “ГОСТ 2968-45 Гематоген жидкий” ещё в советское время. Хотя он утратил силу ещё в 1954 году.

Хотя он утратил силу ещё в 1954 году.

- В настоящее время в основном производят по ТУ, с названиями:

- Аппетитный, медовый (ТУ 9126-002-25743972-2004)

- Детский люкс (ТУ 9126-003-25743972-2004)

- Народный (ТУ 9197-015-53089046-2016)

- Русский (ТУ 9126-002-64330568-2011)

- И другие. Их множество..

Детский и взрослый гематоген

На деле разница в рецептуре, в основном компоненте различий быть не должно, иначе это уже не гематоген. Детским называется, потому что используется для создания батончика сгущённое молоко, сахар (22 %), ванилин, крахмальная патока, какао и прочие вкусовые добавки для улучшения вкуса. Есть и в жидком виде, так называемый взрослый.

Разновидности гематогена

Суть та же. Добавляют витамины, орехи, меняется как-то вкус. Разновидностью можно признать гематоген в жидком виде и нынешний, детский вариант.

Составы для примера

- Гематоген Вита С:

- В 100 гр содержит:

- альбумин черный пищевой 5 г

- аскорбиновая кислота 0.

1 г

1 г - бетакаротен 0.002 г

- железа сульфат 0.3 г;

- Вспомогательные вещества:

- молоко сгущенное с сахаром 39.8 г

- патока крахмальная 25 г

- сахароза 45.36 г

- ванилин 0.012 г

- В 100 гр содержит:

- Феррогематоген 50г:

- В одной пастилке 50 гр

- альбумин черный пищевой 2.375 г

- аскорбиновая кислота 50 мг

- В6 – 2 мг

- фолиевая кислота 100 мкг

- железо (в форме сульфата гептагидрата) 5 мг

- медь (в форме сульфата пентагидрата) 250 мкг

- Вспомогательные вещества:

- молоко цельное сгущенное с сахаром

- патока крахмальная

- сахар

- ванилин

- В одной пастилке 50 гр

Наличие железа

В кишечнике всасывается двухвалентное железо. Источником является железосодержащий белок гемоглобин. Препарат является дополнительным источником железа. Дело не в том что не покрывает норму, а в том что им питаться всё время не следует. Т.к. это продукт похож на кондитерский по своей калорийности, ведь там немало сахара (22%)..jpg) Однако помните, не употреблять больше 2 делений на батончике за раз.

Однако помните, не употреблять больше 2 делений на батончике за раз.

Может интересовать, где самое высокое содержание железа? Определяется наличием альбумина, вряд ли туда будут добавлять железо в каком либо ещё виде дополнительно.

Обычно, все препараты содержат требуемый альбумин. Вариации лишь разнообразят вкус, комбинируются с витаминными добавками. Но тем не менее, желательно всегда ознакомиться с составом и внимательно читать то что написано на этикетке.

Интерстициальный сывороточный альбумин позволяет клеткам остеосаркомы с транскрипцией FAIM2 приобретать жизнеспособность посредством дедифференцировки

При гематогенном метастазировании раковые клетки выходят из первичных очагов и попадают в кровеносную систему, и лишь немногие могут колонизировать отдаленные органы. Однако механизм выживания клеток и метастазирования в гемопоэтической среде остается неясным. Ангиорея является характерной чертой патологической неоваскуляризации в злокачественных опухолях и обычно выявляется при остеосаркоме (ОС), опухоли кости, которая предпочитает циркуляторное метастазирование. В настоящем исследовании мы сосредоточили внимание на заметной роли сывороточного альбумина, наиболее высокого содержания в плазме крови, в прогрессировании ОС. Наши результаты показали, что сывороточный альбумин может действовать как барьер против экзогенных раковых клеток во время гематогенного метастазирования. OS-клетки с высоким метастатическим потенциалом могли постепенно приобретать сильную жизнеспособность за счет дедифференцировки под действием сывороточного альбумина в области ангиореи. Дальнейшие исследования показали, что сывороточный альбумин может повышать концентрацию внутриклеточного кальция путем активации потенциалзависимого кальциевого канала Ca v 2.1 в OS-клетках воздействовать на цитоскелет, последовательно приводя к дедифференцировке. Дедифференцированные OS-клетки с повышенной экспрессией молекулы-ингибитора апоптоза FAS 2 (FAIM2) постепенно приобретают способность к выживанию, тогда как нокдаун FAIM2 вызывает апоптоз в сывороточном альбумине. Более того, сверхэкспрессия FAIM2 спасала жизнеспособность клеток OS с низким метастатическим потенциалом в сывороточном альбумине.

В настоящем исследовании мы сосредоточили внимание на заметной роли сывороточного альбумина, наиболее высокого содержания в плазме крови, в прогрессировании ОС. Наши результаты показали, что сывороточный альбумин может действовать как барьер против экзогенных раковых клеток во время гематогенного метастазирования. OS-клетки с высоким метастатическим потенциалом могли постепенно приобретать сильную жизнеспособность за счет дедифференцировки под действием сывороточного альбумина в области ангиореи. Дальнейшие исследования показали, что сывороточный альбумин может повышать концентрацию внутриклеточного кальция путем активации потенциалзависимого кальциевого канала Ca v 2.1 в OS-клетках воздействовать на цитоскелет, последовательно приводя к дедифференцировке. Дедифференцированные OS-клетки с повышенной экспрессией молекулы-ингибитора апоптоза FAS 2 (FAIM2) постепенно приобретают способность к выживанию, тогда как нокдаун FAIM2 вызывает апоптоз в сывороточном альбумине. Более того, сверхэкспрессия FAIM2 спасала жизнеспособность клеток OS с низким метастатическим потенциалом в сывороточном альбумине. В клинических образцах клетки OS показали заметно более сильное положительное окрашивание FAIM2 в области ангиореи.Взятые вместе, наши результаты показывают, что сывороточный альбумин в области ангиореи является критическим веществом во время легочного метастазирования клеток OS. Ангиорея является важным прогностическим фактором, и FAIM2 может служить многообещающей терапевтической мишенью.

В клинических образцах клетки OS показали заметно более сильное положительное окрашивание FAIM2 в области ангиореи.Взятые вместе, наши результаты показывают, что сывороточный альбумин в области ангиореи является критическим веществом во время легочного метастазирования клеток OS. Ангиорея является важным прогностическим фактором, и FAIM2 может служить многообещающей терапевтической мишенью.

Ключевые слова: ангиорея; кальциевый канал; ФАИМ2; остеосаркома; Сывороточный альбумин.

Гематогенная диссеминация гепатоцитов и опухолевых клеток после хирургической резекции гепатоцеллюлярной карциномы: количественный анализ

Единственной надеждой на долгосрочное выживание пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой (ГЦК) является хирургическая резекция или трансплантация печени.Тем не менее, после операции часто возникают рецидивы или образование метастазов. Мы стремимся оценить, приводит ли хирургическая резекция к гематогенной диссеминации злокачественных и неопухолевых гепатоцитов, а также определить количество и время выхода гепатоцитов в кровоток. Используя полуколичественную обратную транскрипцию-ПЦР для мРНК альфа-фетопротеина (afp) и альбумина (alb), мы измерили массу злокачественных и неопухолевых гепатоцитов в 53 образцах периферической крови, собранных до операции, во время операции и после операции у 13 пациентов с ГЦК.Мы сравнили эти данные с данными по 54 контрольным образцам, взятым у 24 здоровых лиц и больных хроническим гепатитом/циррозом печени, а также у 10 больных гепатоцеллюлярной аденомой, перенесших резекцию. Клинико-патологическая информация о больных ГЦК была получена в течение 3-летнего наблюдения. У 100% (23 из 23) пациентов с ГЦР и аденомой уровни мРНК alb повышались в 10-10(6) раз во время операции, а затем заметно снижались в течение 8 недель после операции. Уровни мРНК afp увеличились в 5-7600 раз до операции у 8% (1 из 13) и после операции у 70% (9 из 13) пациентов с ГЦК.

Мы стремимся оценить, приводит ли хирургическая резекция к гематогенной диссеминации злокачественных и неопухолевых гепатоцитов, а также определить количество и время выхода гепатоцитов в кровоток. Используя полуколичественную обратную транскрипцию-ПЦР для мРНК альфа-фетопротеина (afp) и альбумина (alb), мы измерили массу злокачественных и неопухолевых гепатоцитов в 53 образцах периферической крови, собранных до операции, во время операции и после операции у 13 пациентов с ГЦК.Мы сравнили эти данные с данными по 54 контрольным образцам, взятым у 24 здоровых лиц и больных хроническим гепатитом/циррозом печени, а также у 10 больных гепатоцеллюлярной аденомой, перенесших резекцию. Клинико-патологическая информация о больных ГЦК была получена в течение 3-летнего наблюдения. У 100% (23 из 23) пациентов с ГЦР и аденомой уровни мРНК alb повышались в 10-10(6) раз во время операции, а затем заметно снижались в течение 8 недель после операции. Уровни мРНК afp увеличились в 5-7600 раз до операции у 8% (1 из 13) и после операции у 70% (9 из 13) пациентов с ГЦК. Все пять пациентов с ГЦК со стойко повышенным уровнем мРНК afp умерли от внутрипеченочных/внепеченочных метастазов, рецидива печени или персистирующей ГЦК в течение 1 года после операции. Отсутствие/клиренс мРНК afp у 75 % (шесть из восьми) выживших было тесно связано с отсутствием метастазирования/рецидива (P = 0,02). Мы представляем доказательства того, что гепатоциты, экспрессирующие alb, высвобождаются в кровоток во время операции, а опухолевые клетки, экспрессирующие afp, диссеминируются в основном после операции, что потенциально может быть источником рецидива или метастазирования.Последовательное количественное определение мРНК как alb, так и afp может дать информацию для оценки риска и прогностических показаний.

Все пять пациентов с ГЦК со стойко повышенным уровнем мРНК afp умерли от внутрипеченочных/внепеченочных метастазов, рецидива печени или персистирующей ГЦК в течение 1 года после операции. Отсутствие/клиренс мРНК afp у 75 % (шесть из восьми) выживших было тесно связано с отсутствием метастазирования/рецидива (P = 0,02). Мы представляем доказательства того, что гепатоциты, экспрессирующие alb, высвобождаются в кровоток во время операции, а опухолевые клетки, экспрессирующие afp, диссеминируются в основном после операции, что потенциально может быть источником рецидива или метастазирования.Последовательное количественное определение мРНК как alb, так и afp может дать информацию для оценки риска и прогностических показаний.

Альбумин человеческий (внутривенный путь введения) Описание и торговые марки

Описание и торговые марки

Информация о лекарствах предоставлена: IBM Micromedex

Торговая марка США

- Albuked 25

- Albumuded 5

- Albumarc

- Albumarc

- альбуминар

- ALBURX

- Albutein

- Buminate

- Flexbumin

- Kedbumin

- Plasbumin

Описание

Инъекция альбумина (человеческого) используется для лечения низкого объема крови (гиповолемии). Он также используется для лечения низкого уровня альбумина в крови (гипоальбуминемии), вызванного: недостаточной выработкой альбумина организмом (например, недоедание, ожоги, серьезные травмы, инфекции), чрезмерным распадом альбумина (например, ожогами, серьезными травмами, панкреатит), потеря альбумина из организма (например, кровотечение, чрезмерная экскреция почками, ожоговый экссудат) или перераспределение альбумина из организма (например, обширное хирургическое вмешательство, воспалительные состояния).

Он также используется для лечения низкого уровня альбумина в крови (гипоальбуминемии), вызванного: недостаточной выработкой альбумина организмом (например, недоедание, ожоги, серьезные травмы, инфекции), чрезмерным распадом альбумина (например, ожогами, серьезными травмами, панкреатит), потеря альбумина из организма (например, кровотечение, чрезмерная экскреция почками, ожоговый экссудат) или перераспределение альбумина из организма (например, обширное хирургическое вмешательство, воспалительные состояния).

Инъекции альбумина (человеческого) также используются для лечения гипоальбуминемии у пациентов с тяжелыми травмами, инфекциями или панкреатитом (отеком поджелудочной железы), которые не могут быть быстро устранены, и когда пищевые добавки были даны, но не помогли.Он также используется вместе с лечением кристаллоидами для коррекции более низкого осмотического давления в крови и восполнения потери белка, вызванной сильными ожогами после первых 24 часов.

Альбумин (человеческий) для инъекций используется в качестве заливочной жидкости во время операции искусственного кровообращения.

Flexbumin® 25% используется при длительно существующей гиповолемии и гипоальбуминемии наряду с достаточной гидратацией или жидкостным отеком (отеком). Он также используется вместе с другими лекарственными средствами (например, водными таблетками) для лечения жидкостного отека в легких (интерстициальный отек легких) и гипопротеинемии (низкий уровень белка в крови) у пациентов с респираторным дистресс-синдромом взрослых (ОРДС).Flexbumin® 25% также используется для лечения отеков у пациентов с тяжелым нефрозом, которые получают стероиды или мочегонные таблетки. Он также используется для лечения гемолитической болезни новорожденных (ГБН) у младенцев.

Это лекарство должно даваться только вашим врачом или под его непосредственным наблюдением.

Этот продукт доступен в следующих лекарственных формах:

Получите самую свежую медицинскую информацию от экспертов Mayo Clinic.

Зарегистрируйтесь бесплатно и будьте в курсе последних научных достижений, советов по здоровью и актуальных тем, связанных со здоровьем, таких как COVID-19, а также экспертных знаний по управлению здоровьем.

Узнайте больше об использовании данных Mayo Clinic. Чтобы предоставить вам наиболее актуальную и полезную информацию, а также понять, какие

информация полезна, мы можем объединить вашу электронную почту и информацию об использовании веб-сайта с

другая информация о вас, которой мы располагаем.Если вы пациент клиники Майо, это может

включать защищенную информацию о здоровье. Если мы объединим эту информацию с вашей защищенной

медицинской информации, мы будем рассматривать всю эту информацию как

информацию и будет использовать или раскрывать эту информацию только так, как указано в нашем уведомлении о

практики конфиденциальности. Вы можете отказаться от получения сообщений по электронной почте в любое время, нажав на

ссылка для отписки в письме.

Вы можете отказаться от получения сообщений по электронной почте в любое время, нажав на

ссылка для отписки в письме.

Подписаться!

Спасибо за подписку

Наш электронный информационный бюллетень Housecall будет держать вас в курсе самой последней медицинской информации.

Извините, что-то пошло не так с вашей подпиской

Повторите попытку через пару минут

Повторить попытку

Части этого документа последний раз обновлялись: февраль. 01, 2021

01, 2021

Copyright © 2022 IBM Watson Health. Все права защищены. Информация предназначена только для использования Конечным пользователем и не может быть продана, перераспределена или иным образом использована в коммерческих целях.

.

Прогностическое значение отношения фибриногена к альбумину у пациентов с раком желчного пузыря

ВВЕДЕНИЕ

Рак желчного пузыря (РЖП) является редкой злокачественной опухолью среди всех видов рака, но занимает пятое место среди злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта.Между тем, GBC является наиболее распространенным и агрессивным раком желчевыводящих путей [1-3]. Несмотря на недавний обнадеживающий прогресс в диагностике и лечении GBC, это по-прежнему высоколетальное заболевание с общей 5-летней выживаемостью менее 5% [4]. Только хирургическое вмешательство дает шанс на долгосрочное выживание, однако большинство пациентов с ГБК, как правило, поступают на поздних стадиях с нерезектабельным поражением. Если быть точным, менее 20% случаев поддаются хирургическому лечению [5,6]. [7]Тем не менее, несмотря на широкое применение систем визуализации высокого разрешения, довольно сложно получить точную классификацию клинической стадии и объективную оценку ПС [8-10]. Кроме того, патологическая стадия образцов опухоли у этих субъектов не так информативна, как у нелеченых субъектов [11]. Чтобы гарантировать мощную интенсивную неоадъювантную терапию, а также регулярное наблюдение за пациентами с высоким риском, необходимо изучить простой и экономически эффективный предиктор послеоперационной общей выживаемости (ОВ) до операции.

Если быть точным, менее 20% случаев поддаются хирургическому лечению [5,6]. [7]Тем не менее, несмотря на широкое применение систем визуализации высокого разрешения, довольно сложно получить точную классификацию клинической стадии и объективную оценку ПС [8-10]. Кроме того, патологическая стадия образцов опухоли у этих субъектов не так информативна, как у нелеченых субъектов [11]. Чтобы гарантировать мощную интенсивную неоадъювантную терапию, а также регулярное наблюдение за пациентами с высоким риском, необходимо изучить простой и экономически эффективный предиктор послеоперационной общей выживаемости (ОВ) до операции.

Накапливающиеся данные свидетельствуют о том, что дефицит питательных веществ, гемостатические факторы и системная воспалительная реакция (ССВО), вероятно, играют решающую роль в прогрессировании злокачественных новообразований у человека[12]. Фибриноген играет важную регулирующую роль как в воспалении, так и в развитии рака, включая пролиферацию, ангиогенез, а также миграцию опухолевых клеток [13]. Уровни сывороточного альбумина отражают SIR хозяина и статуса питания [14-16]. Недавние исследования показали, что как фибриноген, так и сывороточный альбумин являются важными прогностическими предикторами при различных видах рака, а повышенный уровень фибриногена в плазме и более низкий уровень сывороточного альбумина в значительной степени коррелируют с более короткой выживаемостью у пациентов с опухолями [17-21].

Уровни сывороточного альбумина отражают SIR хозяина и статуса питания [14-16]. Недавние исследования показали, что как фибриноген, так и сывороточный альбумин являются важными прогностическими предикторами при различных видах рака, а повышенный уровень фибриногена в плазме и более низкий уровень сывороточного альбумина в значительной степени коррелируют с более короткой выживаемостью у пациентов с опухолями [17-21].

Исходя из результатов вышеуказанных исследований, мы можем естественно предположить, что отношение фибриногена к альбумину (FAR) может быть более важным, чем повышенный уровень фибриногена или более низкий уровень альбумина в сыворотке, при прогнозировании прогноза пациентов со злокачественными опухолями. Фактически, Tan и соавт. [22] указали, что предоперационный FAR является независимым прогностическим показателем для пациентов с плоскоклеточным раком пищевода (ESCC), в то время как Hwang и соавт. [23] указали, что FAR является более значимый прогностический показатель, чем любой показатель отдельно (повышенный уровень фибриногена или более низкий уровень сывороточного альбумина).

Насколько нам известно, нет соответствующих исследований, касающихся прогностического значения FAR у пациентов с GBC. Здесь исследование было разработано для изучения прогностической роли предоперационного FAR в GBC с точки зрения OS.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Пациенты

В исследование были включены пациенты, соответствующие критериям: (1) пациенты с гистологическим диагнозом GBC; (2) пациенты с GBC без других сопутствующих злокачественных новообразований; (3) пациенты, не проходившие другие виды лечения до включения в исследование; (4) пациенты с полной клинической информацией и доступными данными последующего наблюдения; и (5) пациенты в возрасте > 18 лет.Критерии исключения были перечислены следующим образом: (1) пациенты с острой инфекцией или хроническим активным воспалительным заболеванием; (2) больные коллагенозами, анемией и другими заболеваниями системы крови; (3) пациенты, получавшие лечение антикоагулянтами или переливания альбумина до лечения; (4) пациенты с заболеванием печени; и (5) пациенты с периоперационной смертностью, связанной с хирургическим вмешательством. В результате ретроспективно были включены и проанализированы 154 пациента с ГБК, которым была проведена потенциальная лечебная резекция в больнице Пекинского союзного медицинского колледжа Китайской академии медицинских наук и Пекинского объединенного медицинского колледжа (CAMS & PUMC) с января 2005 г. по май 2017 г.

В результате ретроспективно были включены и проанализированы 154 пациента с ГБК, которым была проведена потенциальная лечебная резекция в больнице Пекинского союзного медицинского колледжа Китайской академии медицинских наук и Пекинского объединенного медицинского колледжа (CAMS & PUMC) с января 2005 г. по май 2017 г.

Сбор данных

Исходные клинико-патологические характеристики, включая возраст, пол, сопутствующие заболевания, группу крови ABO, патологические классификации, дифференцировку опухоли, состояние края резекции, максимальный диаметр опухоли, стадию TNM и предоперационные уровни СА199, фибриногена и альбумина. Возраст пациента относится к возрасту при постановке диагноза первичного ГБ. Для стадии TNM использовалась восьмая редакция Американского объединенного комитета по раку (AJCC-8 th ) классификации TNM.

Этическое заявление

Исследование было одобрено Комитетом по медицинской этике больницы Пекинского медицинского колледжа CAMS & PUMC. Все пациенты подписали письменное информированное согласие. Исследование проводилось в соответствии с этическими стандартами Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации[24].

Все пациенты подписали письменное информированное согласие. Исследование проводилось в соответствии с этическими стандартами Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации[24].

Измерения фибриногена и альбумина

Образцы крови собирали перед завтраком в течение семи дней до операции, чтобы оценить предоперационные концентрации фибриногена в плазме и концентрации альбумина в сыворотке.После этого для оценки уровня фибриногена с использованием ранее упомянутого метода Клаусса использовали Datafai Fibrinogen (Sysmex Corporation, Кобе, Япония) и анализатор CA7000 (Sysmex Corporation, Кобе, Япония) [25]. Нормальные референсные значения фибриногена плазмы и альбумина сыворотки составляли 2-4 г/л и 35-51 г/л соответственно согласно соответствующим инструкциям.

FAR

FAR определяли путем деления предоперационного уровня фибриногена на предоперационный уровень сывороточного альбумина.

Лечение и последующее наблюдение

Всем субъектам была проведена резекция желчного пузыря с потенциальным излечением в больнице Пекинского союзного медицинского колледжа CAMS и PUMC. Объем резекции классифицировали как модифицированную радикальную холецистэктомию или радикальную холецистэктомию и системную терапию в зависимости от степени инвазии опухоли, которая определялась по результатам предоперационного вспомогательного обследования. Последующие визиты в наш центр проводились каждые три месяца в течение первых двух лет, каждые шесть месяцев в течение третьего года и ежегодно в дальнейшем. Период наблюдения определяли от даты операции до смерти или последнего контрольного визита.

Объем резекции классифицировали как модифицированную радикальную холецистэктомию или радикальную холецистэктомию и системную терапию в зависимости от степени инвазии опухоли, которая определялась по результатам предоперационного вспомогательного обследования. Последующие визиты в наш центр проводились каждые три месяца в течение первых двух лет, каждые шесть месяцев в течение третьего года и ежегодно в дальнейшем. Период наблюдения определяли от даты операции до смерти или последнего контрольного визита.

Статистический анализ

Непрерывные данные с нормальным распределением представлены как среднее ± стандартное отклонение (критерий Колмогорова-Смирнова, P > 0.05), а те, у кого аномальное распределение, выражали как медиану (минимум-максимум). Частоты и проценты использовались для категориальных переменных. Критерий хи-квадрат или точный критерий Фишера использовали для оценки различий в исходных клинико-патологических характеристиках между группами. ОВ относится к продолжительности от даты операции до смерти или последнего контрольного визита. Оптимальные пороговые значения фибриногена, альбумина и FAR определяли по кривой рабочей характеристики приемника (ROC).Метод Каплана-Мейера использовали для построения кривых выживаемости с последующим анализом с помощью логарифмического рангового теста. Кроме того, для дальнейшей оценки тех значимых факторов, на которые указывает одномерный анализ, использовалась многомерная модель пропорциональных рисков Кокса. Для статистического анализа использовали SPSS версии 24.0 (IBM Corp., Армонк, штат Нью-Йорк, США). Двустороннее P <0,05 рассматривали как статистическую значимость, и рассчитывали 95% доверительные интервалы (ДИ).

Оптимальные пороговые значения фибриногена, альбумина и FAR определяли по кривой рабочей характеристики приемника (ROC).Метод Каплана-Мейера использовали для построения кривых выживаемости с последующим анализом с помощью логарифмического рангового теста. Кроме того, для дальнейшей оценки тех значимых факторов, на которые указывает одномерный анализ, использовалась многомерная модель пропорциональных рисков Кокса. Для статистического анализа использовали SPSS версии 24.0 (IBM Corp., Армонк, штат Нью-Йорк, США). Двустороннее P <0,05 рассматривали как статистическую значимость, и рассчитывали 95% доверительные интервалы (ДИ).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Характеристики пациентов

Все 154 пациента с ГБЖ, участвовавшие в этом исследовании, проходили лечение в Пекинском объединенном медицинском госпитале с января 2005 г. по май 2017 г.Медиана периода наблюдения составила 17 мес. Всего за период наблюдения умерло 103 субъекта, при этом медиана общей выживаемости составила 14,5 мес (диапазон: 0,5–153,0 мес). 1- и 2-летняя выживаемость составила 55,8% и 35,7% соответственно. Были проанализированы клинические данные всех пациентов, которые соответствовали всем критериям. Среди этих пациентов средний возраст при постановке диагноза составлял 64 года (диапазон: 29-85 лет), из которых 98 (63,6%) были старше 60 лет. Девяносто один (59,1%) пациент был женского пола. У 150 (97,4%) пациентов патологоанатомически диагностирована аденокарцинома, у троих (1.9%) с адено-плоскоклеточным раком и один (0,6%) с папиллярным раком. У 94 (61,0%) пациентов гистологически диагностировано средне- или высокодифференцированное заболевание. У 58 (37,7%) пациентов был положительный край резекции. По классификации TNM большинство пациентов (59,7%) относились к стадиям IIIA-IIIB. Подробная информация об исходных характеристиках пациентов представлена в таблице 1.

1- и 2-летняя выживаемость составила 55,8% и 35,7% соответственно. Были проанализированы клинические данные всех пациентов, которые соответствовали всем критериям. Среди этих пациентов средний возраст при постановке диагноза составлял 64 года (диапазон: 29-85 лет), из которых 98 (63,6%) были старше 60 лет. Девяносто один (59,1%) пациент был женского пола. У 150 (97,4%) пациентов патологоанатомически диагностирована аденокарцинома, у троих (1.9%) с адено-плоскоклеточным раком и один (0,6%) с папиллярным раком. У 94 (61,0%) пациентов гистологически диагностировано средне- или высокодифференцированное заболевание. У 58 (37,7%) пациентов был положительный край резекции. По классификации TNM большинство пациентов (59,7%) относились к стадиям IIIA-IIIB. Подробная информация об исходных характеристиках пациентов представлена в таблице 1.

| Характеристика | пациентов ( N = 154) | |

| Age (Yr) | (29-85) | |

| ≤ 60152 | 56 (36.4) | |

| > 60148 | > 60152 | 98 (63.6) |

| 91 (59.1) | ||

| Cholecystolithistalithios | ||

| 79 (51.3) | ||

| 75 (48.7) | 95 (48.7) 95 (48.7)||

| отсутствуют | 116 (75. 3) 3) | |

| rustence | 38 (24.7) | |

| Jaundice | ||

| отсутствуют | 129 (83.8) | |

| 50152 | 25 (8,9) | |

| Группы крови | ||

| 43 (27.9) | ||

| B | 56 (36.4) | |

| AB | 9 (5.8) | |

| Патологические типы | ||

| аденоскаквамовый карцинома | 3 (1.9) | |

| Adenocarcinoma | 150 (97.4) | |

| Papillocarcinoma | 1 (0,6) | |

| Бедные | 60 (39,0) | |

| Умеренные скважины | 94 (61. 0) 0) | |

| Резекция маржина — | ||

| отрицательный | 96 (62.3) | |

| (37.7) | ||

| Максимальный диаметр опухоли (см) | 3 (0,2-13) | |

| ≤ 2.45 | 68 (44.2) | |

| > 2.45 | 86 (55.8) | |

| T Стадия | ||

| TIS-T1A | 10 (6.5) | |

| T1B- Т2б | 29 (18.8) | |

| T3 | 103 (66.9) | |

| 12 (7.8) | 12 (7.8) | |

| 9 | ||

| 0 | 98 (63.6) | |

| 1 | 47 (30.5) | |

| 2 | 9 (5.8) | |

| Отдаленные метастазы | ||

| Отсутствует | 142 (92. 2) 2) | |

| Настоящее | 12 (7.8) | |

| TNM Этап | ||

| 0-ступень | 16 (10.4) | |

| IIA-IIB этап | 16 (10.4) | |

| IIIA-IIIB этап | 92 (59.7)||

| IVA-IVB Этап | 30 (19.5) | |

| CA199 U / ML) | 69.3 (0.6-10524) | |

| ≤ 39 | 96 (42.9)||

| 88 (57.1) | 88 (57.1) | |

| Концентрация фибриногена (G / L) | 3.54 (1,71-7,47) | |

| ≤ 3,47 | 75 (48.7) | |

| > 3.47 | 79 (51.3) | 99 (51.3) 99 (51.3)|

| Уровни альбумина (г / л) | 41,0 (20,0-50,0) | |

| ≤ 40,5 | 78 (50. 6) 6) | |

| > 40.5 | 76 (494) | 76 (494) |

| 0,09 (0,04-0,25) | ||

| ≤ 0,08 | 71 (46.1) | |

| > 0,08 | 83 (53.9) |

Оптимальное пороговое значение предоперационной концентрации фибриногена, уровня альбумина и FAR для анализа выживаемости ).Медиана концентрации фибриногена в плазме у всех пациентов составила 3,54 г/л (диапазон: 1,71-7,47 г/л) (таблица 1). Как показано на рисунке 1А, площадь под кривой (AUC) была зарегистрирована как 0,735 (95% ДИ: 0,654–0,816), а оптимальное пороговое значение предоперационной концентрации фибриногена для ОС составило 3,47 г/л, с самым высоким значением. чувствительность и специфичность 0,709 и 0,721 соответственно. На основании этого порогового значения было 75 пациентов (48,7%) с концентрацией фибриногена ≤ 3,47 г/л и 79 пациентов (51,3%) с концентрацией фибриногена > 3. 47 г/л (табл. 2).

47 г/л (табл. 2).

Рис. 1. Анализ кривой рабочих характеристик приемника на основе фибриногена (A), альбумина (B) и отношения фибриногена к альбумину (C) для общей выживаемости. A: Площадь под ROC-кривой (AUC) указывает на диагностическую ценность предоперационной концентрации фибриногена в плазме. В этой модели оптимальная точка отсечки для концентрации фибриногена составила 3,47 г/л, AUC — 0,735 (95% ДИ: 0,735).654-0,816), с чувствительностью 0,709 и специфичностью 0,721 по индексу Юдена; B: AUC указывает на диагностическую ценность предоперационного уровня альбумина в плазме. В этой модели оптимальная точка отсечения для уровня альбумина составила 40,5 г/л, AUC — 0,648 (95% ДИ: 0,562–0,735), с чувствительностью 0,647 и специфичностью 0,605 по индексу Юдена; C: AUC указывает на диагностическую силу дооперационного FAR. В этой модели оптимальная точка отсечки для FAR составила 0,08, AUC — 0,783 (95% ДИ: 0,707–0,707–0,783). 859), с чувствительностью 0,779 и специфичностью 0,765 по индексу Юдена. ROC: Кривая рабочих характеристик приемника.

859), с чувствительностью 0,779 и специфичностью 0,765 по индексу Юдена. ROC: Кривая рабочих характеристик приемника.

| Характеристики | Концентрация фибриногена | P значение | > 3,47 г / л ( N = 79) 2 | Возраст (YR) | ||

| ≤ 60 | 31 (20.1) | 25 (16.2) | 0.243 | |||

| > 60152 | 44 (28.6) | 54 (35.1) | ||||

| секс | ||||||

| Мужской | 33 (21. 4) 4) | 30 (19,5) | 0.513 | |||

| 42 (27,3) | 49 (31.8) | |||||

| отсутствуют | 38 (24.7) | 41 (26.6) | 0.878 | |||

| rudence | 37 (24.0) | 38 (24.7) | ||||

| отсутствуют | 57 (37.0) | 59 (38.3) | 59 (38.3) | 0,850 | ||

| Настоящее | 18 (11.7) | 20 (13.0) | ||||

| Jaundice | ||||||

| отсутствуют | 68 (44.2) | 61 (39.6) | 0,029 | |||

| Настоящее | 7 (4. 5) 5) | 18 (11.7) | ||||

| 19 (12.3) | 24 (15.6) | 0.145 | ||||

| B | 33 (21.4) | 23 (14) .9) | ||||

| AB | 2 (1.3) | 7 (4.5) | 7 (4.5) | 7 (4.5) | O | 21 (13.6) | 25 (16.2) | 25 (16.2) |

| патологические типы | ||||||

| Аденоскаквамовый карцинома | 0 (0) | 3 (1.9) | 0.142 | |||

| 95 (48.7) | 95 (48.7)75 (48.7) | |||||

| Papillocarcinoma | 0 (0) | 1 (0.6) | ||||

| Бедные | 23 (14. 9) 9) | 37 (24.0) | 37 (24.0) | 0.048 | ||

| Умеренные скважины | 52 (33.8) | 42 27.3) | ||||

| Резекционный маржинальный статус | ||||||

| отрицательный | 56 (36.4) | 40 (26.4) | 40 (26.4) | 0.003 | ||

| Положитель | 19 (12.3) | 39 (25,3) | 99 (25.3)||||

| максимальный диаметр опухоли (см) | ||||||

| ≤ 2.45 | 34 (22.1) | 34 (22.1) | 0.871 | |||

| > 2.45 | 41 (26.6) | 45 (29.2) | ||||

| T Этап | ||||||

| TIS-T1A | 8 (5.2) | 2 (1.3) | <0.001 | |||

| T1B- Т2б | 22 (14. 3) 3) | 7 (4.5) | ||||

| T3 | 43 (27.9) | 60 (39.0) | ||||

| T4 | 2 (1.3) | 10 (6.5) | ||||

| N Этап | ||||||

| N0 | 50 (32.5) | 48 (31.2) | 48 (31.2) | |||

| N1 | 21 (13.6) | 26 (16.9) | ||||

| N2 | 4 (2,6) | 5 (3,2) | ||||

| Отдаленные метастазы | ||||||

| Отсутствуют | 69 (44.8) | 73 (47.4) | 93 (47.4)0.925 | |||

| Настоящее | 6 (3.9) | 6 (3.9) | 6 (3.9) | 6 (3.9) | 6 (3.9) | |

| TNM Stage | TNM | |||||

| 0 — 70152 | 12 (7. | 4 (2.6) | 0,011 | |||

| IIA-IIB этап | 12 (7.8) | 4 (2.6) | 4 (2.6) | |||

| IIIA-IIIB этап | 39 (25.3) | 53 (34.4 ) | ||||

| Ступень IVA-IVB | 12 (7.8) | 18 (11.7) | ||||

| ≤ 39 | ≤ 39 | 41 (26.6) | 25 (16.2) | 0.005 | ||

| > 39 | 34 (22.1) | 54 (35.1) | ||||

| Уровни альбумина (г / л) | ||||||

| ≤ 40,5 | 32 (20.8) | 44 (28.6) | 0.111 | |||

| > 40,5 | 43 (27.9) | 35 (22.7) | ||||

| ≤ 0,08 | 59 (38. 3) 3) | 12 (7.8) | 12 (7.8) | <0.001 | ||

| > 0,08 | 16 (10.4 ) | 67 (43,5) | ||||

Медиана уровня сывороточного альбумина у всех пациентов составила 41,0 г/л (диапазон: 20,0–40,0 г/л) (табл. 1). Как показано на рисунке 1B, AUC была зарегистрирована как 0,648 (95% ДИ: 0,562–0,735), а оптимальное пороговое значение предоперационного уровня альбумина для ОС было равно 40.5 г/л, с наивысшей чувствительностью и специфичностью 0,647 и 0,605 соответственно. Исходя из этого значения, у 76 пациентов (49,4%) уровень альбумина был ≤ 40,5 г/л, а у 78 пациентов (50,6%) уровень альбумина > 40,5 г/л (табл. 3).

Таблица 3 Корреляция между уровнями альбумина и клинико-патологическими характеристиками у больных раком желчного пузыря n (%).| Характеристики | Уровни альбумина | P value | 9015 9 G / L ( N = 76)> 40,5 г / л ( N = 78) 2 | |||

| Возраст (YR) | ||||||

| ≤ 60 | 22 (14. 3) 3) | 34 (22.1) | 0.067 | |||

| 54 (35.1) | (35.1) | 44 (28.6) | ||||

| Мужской | 28 (18.2) | 35 (22.7) | 0.330 | |||

| Женский | 48 (31.2) | 43 (27.9) | ||||

| Cholecystolithistias | ||||||

| Отсутствует | 34 (22.1) | 45 (29.2) | 0.147 | |||

| Настоящее | 42 (27.3) | 33 (21.4) | ||||

| Диабет | ||||||

| Отсутствует | 53 (34.4) | 63 (40.9) | 0.136 | |||

| Настоящее | 23 (14. 9) 9) | 15 (9.7) | 15 (9.7) | |||

| Jaundice | ||||||

| отсутствуют | 54 (35.1) | 75 (48.7) | <0.001 | |||

| Настоящее | 22 (14.3) | 3 (1.9) | 3 (1.9) | |||

| 9 | ||||||

| 20 (13,0) | 23 (14.9) | 0,046 | ||||

| 9 | 34 (22.1) | 22 (14.3) | ||||

| ab | 6 (7,9) | 6 (3.8) | 3 (3.8) | 3 (3.8) | ||

| O | 16 (21.1) | 16 (21.1) | 30 (19.5) | |||

| Патологический | ||||||

| 0 (0) | 0 (0) | 3 (1. 9) 9) | 0.137 | |||

| 95 (48.7) | 75 (48.7) | |||||

| Папиллокарцинома | 1 (0.6) | 0 (0.0) | ||||

| Бедные | 36 (23.4) | 24 (15.6) | 0,047 | |||

| Умеренные | 40 26.0) | 54 (35.1) | ||||

| Резекционный маржинальный статус | ||||||

| отрицательный | 39 (25.3) | 57 (37,0) | 57 (37,0) | 0,008 | ||

| 40152 | ||||||

| 0) | 21 (13.6) | |||||

| Максимальный диаметр опухоли (см) | ||||||

| ≤ 2.45 | 36 (23. 4) 4) | 32 (20.8) | 32 (20.8) | 0.516 | ||

| > 2.45 | 40 (26.0) | 46 (29.9) | ||||

| T этап | ||||||

| TIS-T1A | 2 (1.3) | 8 (5.2) | 8 (5.2) | 0.021 | ||

| T1B-T2B | 9 (5.8) | 20 (13.0) | ||||

| T3 | 58 (37.7) | 45 (29.2) | ||||

| T4 | 7 (4.5) | 5 (3.2) | ||||

| N Этап | ||||||

| N0 | 45 (29.2) | (29.2) | 53 (34.44) | 0.403 | ||

| N1 | 25 (16.2) | 22 (14.3) | ||||

| N2 | 6 (3,9) | 3 (1,9) | ||||

| Отдаленные метастазы | ||||||

| Отсутствуют | 67 (43. 5) 5) | 75 (48.7) | 95 (48.7)0,077 | |||

| 9 (5.8) | 9 (1.9) | 3 (1.9) | 9 (1.9) | |||

| TNM Stage | ||||||

| 0-1 | 3 (1.9 ) | 13 (8.4) | 0.007 | |||

| IIA-IIB этап | 6 (3.9) | 6 (6.5) | 10 (6.5) | |||

| IIIA-IIIB этап | 46 (29.9) | 46 (29,9 ) | ||||

| Ступень IVA-IVB | 21 (13.6) | 9 (5.8) | ||||

| ≤ 39 | 24 (15.6) | 24 (15.6) | 42 (27.3) | 0,006 | ||

| > 39 | 52 (33.8) | 36 (23.4) | ||||

| Концентрация фибриногена (G / L) | 0. 111 111 | |||||

| ≤ 3.47G / L | 32 (20.8) | 43 (27.9) | ||||

| > 3,47 г/л | 44 (28.6) | 35 (22.7) | ||||

| ≤ 0,08 | 21 (13.6) | 50 (32,5) | <0.001 | |||

| > 0,08 | 55 (35,7 ) | 28 (18,2) | ||||

Медиана FAR у всех пациентов составила 0,09 (диапазон: 0,04–0,25) (таблица 1). Как показано на рисунке 1C, AUC была зарегистрирована как 0,783 (95% ДИ: 0,707–0,859), а оптимальное значение отсечки предоперационного FAR для ОС было равно 0.08, с самой высокой чувствительностью и специфичностью 0,779 и 0,765 соответственно. Исходя из этого значения, 71 пациент (46,1%) имел значение FAR ≤ 0,08, а 83 пациента (53,9%) имели значение FAR > 0,08 (таблица 4).

Таблица 4 Корреляция между FAR и клинико-патологическими характеристиками у пациентов с раком желчного пузыря n (%).

| Характеристики | FAR | P значение | > 0,08 ( N = 83) 2 | ||

| Возраст (YR) | |||||

| ≤ 60152 | 32 (20.8 ) | 24 (15.6) | 0.045 | ||

| 39 (25.3) | 59 (38.3) | ||||

| Мужской | 30 (19.5) | 33 (21.4) | 0,870 | ||

| Женский | 41 (26.6) | (26.6) | 50 (32.5) | 50 (32.5) | |

| Cholecystolithistalith | |||||

| Отсутствует | 37 (24,0) | 42 (27. 3) 3) | 0.873 | ||

| Настоящее | 34 (22.1) | 41 (26.6) | |||

| Диабет | |||||

| Отсутствует | 56 (36,4) | 60 (39,0) | 0.357 | ||

| Настоящее | 15 (9.7) | 23 (14.9) | |||

| Jaundice | |||||

| отсутствуют | 67 (43.5) | 62 (40.3) | |||

| настоящий | 4 (2.6) | 21 (13.6) | |||

| 9 | |||||

| 22 (14.3) | 21 (13.6) | 0.148 | |||

| 9 | 28 (18.2) | 28 (18.2) | |||

| AB | 1 (0,6) | 1 (0,6) | 8 (5. 2) 2) | 8 (5.2) | |

| O | 20 (13.0) | 26 (16.9) | |||

| Патологический | |||||

| 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0.173 | ||

| 91 (46.1) | 71 (46.1) | 79 (51.3) | |||

| Papillocarcinoma | 0 (0) | 1 (0.6) | |||

| Степень дифференциации | |||||

| 18 (11.7) | 18 (11.7) | 42 (27.3) | 0,002 | ||

| Умеренные скважины | 53 (34.4) | 41 26.6) | |||

| Резекционный маржинальный статус | |||||

| отрицательный | 55 (35,7) | 41 (26. 6) 6) | <0.001 | ||

| 40159 | |||||

| .4) | 42 (27.3) | ||||

| Максимальный диаметр опухоли (см) | |||||

| ≤ 2.45 | 37 (24,0) | 31 (20.1) | 31 (20.1) | 0,075 | |

| > 2.45 | 34 (22.1) | 52 (33.8) | |||

| T 10152 | |||||

| TIS-T1A | 8 (5.2) | 2 (1.3) | <0.001 | ||

| T1B- T2b | 24 (15.6) | 5 (3.2) | |||

| T3 | 36 (23.4) | 67 (43.5) | |||

| T4 | 3 (1.9) | 9 (5.8) | |||

| N Этап | |||||

| N0 | 48 (31. 2) 2) | 50 (32.5) | 50 (32.5) | 0.623 | |

| N1 | 19 (12.3) | 28 (18.2) | |||

| N2 | 4 (2,6) | 5 (3,2) | |||

| Отдаленные метастазы | |||||

| Отсутствуют | 68 (44.2) | 74 (48.1) | 94 (48.1)0.145 | ||

| 3 (1.9) | 9 (5,8) | 9 (5.8) | 9 (5.8) | 9 (5.8) | 9 (5.8) |

| TNM этап | TNM этап | ||||

| 0 | 14 (9.1 ) | 2 (1.3) | <0.001 | ||

| IIA-IIB этап | 14 (9.1) | 2 (1.3) | 2 (1.3) | ||

| IIIA-IIIB этап | 35 (22.7) | 57 37. 0) 0) | |||

| IVA-IVB стадия | 8 (5.2) | 22 (14.3) | |||

| ≤ 39 | ≤ 39 | 43 (27.9) | 23 (14.9) | <0.001 | |

| > 39 | 28 (18.2) | 60 (39.0) | |||

| концентрация фибриногена (г / л) | |||||

| ≤ 3,47 г / л | 59 (38,3) | 16 (10.4) | < 0,001 | ||

| > 3.47 г / л | 12 (7,8) | 67 (43.5) | 97 (43.5)|||

| Уровни альбумина (г / л) | |||||

| ≤ 40,5 г / л | 21 (13.6) | 55 35,7) | < 0,001 | ||

| > 40,5 г/л | 50 (32,5) | 28 (18,2) | |||

Корреляции предоперационной концентрации фибриногена, уровня альбумина и FAR с клинико-патологическими факторами

Как показано в таблице 2, на основании оптимального порогового значения предоперационной концентрации фибриногена все пациенты могут быть разделены на группу с низким значением (≤ 3. 47 г/л) или группу с высоким значением (> 3,47 г/л). Более высокая предоперационная концентрация фибриногена достоверно коррелировала с желтухой ( P = 0,003), степенью дифференцировки ( P = 0,048), краем резекции ( P = 0,003), Т-стадией ( P < 0,001), стадией TNM ( P = 0,011), уровень CA199 ( P = 0,005), а также FAR ( P < 0,001). Однако достоверных ассоциаций предоперационной концентрации фибриногена с возрастом, полом, холецистолитиазом, сахарным диабетом, группой крови ABO, патологическим типом, размером опухоли, стадией N, отдаленными метастазами или уровнем альбумина не выявлено ( P > 0.05). Кривая выживаемости, стратифицированная по концентрации фибриногена, показала, что пациенты с GBC с концентрацией фибриногена > 3,47 г/л имели более короткую общую выживаемость, чем пациенты с концентрацией фибриногена ≤ 3,47 г/л (рис. 2А).

47 г/л) или группу с высоким значением (> 3,47 г/л). Более высокая предоперационная концентрация фибриногена достоверно коррелировала с желтухой ( P = 0,003), степенью дифференцировки ( P = 0,048), краем резекции ( P = 0,003), Т-стадией ( P < 0,001), стадией TNM ( P = 0,011), уровень CA199 ( P = 0,005), а также FAR ( P < 0,001). Однако достоверных ассоциаций предоперационной концентрации фибриногена с возрастом, полом, холецистолитиазом, сахарным диабетом, группой крови ABO, патологическим типом, размером опухоли, стадией N, отдаленными метастазами или уровнем альбумина не выявлено ( P > 0.05). Кривая выживаемости, стратифицированная по концентрации фибриногена, показала, что пациенты с GBC с концентрацией фибриногена > 3,47 г/л имели более короткую общую выживаемость, чем пациенты с концентрацией фибриногена ≤ 3,47 г/л (рис. 2А).

Рис. 2. Кривая выживаемости в зависимости от предоперационной концентрации фибриногена (A), уровня альбумина (B) и отношения фибриногена к альбумину (C). A: Данные сравнивают концентрацию фибриногена > 3.47 г/л против ≤ 3,47 г/л группы ( P < 0,05). Номер 1 для группы ≤ 3,47 г/л, номер 2 для группы > 3,47 г/л; B: Данные сравнивают уровень альбумина > 40,5 г/л в группе с группой ≤ 40,5 г/л ( P <0,05). Цифра 0 для группы с уровнем альбумина > 40,5 г/л, цифра 1 для группы с уровнем альбумина ≤ 40,5 г/л; C: Данные сравнивают FAR > 0,08 с группой ≤ 0,08 ( P <0,05). Цифра 1 для группы FAR > 0,08, цифра 0 для группы FAR ≤ 0,08 г/л.FAR: отношение фибриногена к альбумину.

A: Данные сравнивают концентрацию фибриногена > 3.47 г/л против ≤ 3,47 г/л группы ( P < 0,05). Номер 1 для группы ≤ 3,47 г/л, номер 2 для группы > 3,47 г/л; B: Данные сравнивают уровень альбумина > 40,5 г/л в группе с группой ≤ 40,5 г/л ( P <0,05). Цифра 0 для группы с уровнем альбумина > 40,5 г/л, цифра 1 для группы с уровнем альбумина ≤ 40,5 г/л; C: Данные сравнивают FAR > 0,08 с группой ≤ 0,08 ( P <0,05). Цифра 1 для группы FAR > 0,08, цифра 0 для группы FAR ≤ 0,08 г/л.FAR: отношение фибриногена к альбумину.

Как показано в Таблице 3, на основе оптимального порогового значения предоперационного уровня альбумина все пациенты могут быть отнесены к группе с низким значением (≤ 40,5 г/л) или группой с высоким значением (> 40,5 г/л). ). Более высокие предоперационные уровни альбумина были достоверно связаны с желтухой ( P < 0,001), группой крови ABO ( P = 0,046), степенью дифференцировки ( P = 0,047), состоянием края резекции ( P = 0. 008), стадия T ( P = 0,021), стадия TNM ( P = 0,007), уровни CA199 ( P = 0,006), а также FAR ( P < 0,001). Кривая выживаемости, стратифицированная по уровню альбумина, показала, что пациенты с ГБК с уровнем альбумина > 40,5 г/л имели более длительную ОВ, чем пациенты с уровнем альбумина ≤ 40,5 г/л (рис. 2В).

008), стадия T ( P = 0,021), стадия TNM ( P = 0,007), уровни CA199 ( P = 0,006), а также FAR ( P < 0,001). Кривая выживаемости, стратифицированная по уровню альбумина, показала, что пациенты с ГБК с уровнем альбумина > 40,5 г/л имели более длительную ОВ, чем пациенты с уровнем альбумина ≤ 40,5 г/л (рис. 2В).

Как показано в таблице 4, на основе оптимального порогового значения для предоперационного FAR все пациенты могут быть сгруппированы в группу с низким значением (≤ 0,08) или группу с высоким значением (> 0,08).08). Более высокий предоперационный FAR достоверно коррелировал с возрастом ( P = 0,045), желтухой ( P < 0,001), степенью дифференцировки ( P = 0,002), состоянием края резекции ( P < 0,001), Т-стадией ( P < 0,001), стадия TNM ( P < 0,001), уровень СА199 ( P < 0,001), а также уровень альбумина ( P < 0,001). Кривая выживаемости, стратифицированная по FAR, показала, что пациенты с GBC с FAR > 0,08 имели худшую ОВ по сравнению с пациентами с FAR ≤ 0. 08 (рис. 2С).

08 (рис. 2С).

Результаты одномерного и многомерного анализа

Одномерный и многомерный анализы для прогнозирования общей выживаемости у пациентов с ГБК показаны в таблицах 5 и 6. В одномерном анализе Кокса желтуха (ОР: 2,598, 95% ДИ: 1,644-4,106, P <0,001), степень дифференцировки (HR: 1,527, 95% ДИ: 1,031-2,261, P = 0,035), состояние края резекции (HR: 3,683, 95% ДИ: 2,468-5,496, P <0,001), Стадия T ( P < 0,001), стадия N ( P < 0.001), отдаленные метастазы (HR: 2,550, 95% ДИ: 1,388–4,684, P = 0,003), стадия TNM ( P < 0,001), уровень СА199 (HR: 3,125, 95% ДИ: 2,010–4,858, P <0,001), концентрация фибриногена (HR: 2,795, 95% ДИ: 1,853-4,214, P <0,001), уровень альбумина (HR: 0,391, 95% ДИ: 0,259-0,590,

Таблица 5. Однофакторный анализ общей выживаемости у пациентов с раком желчного пузыря.| Характеристики | HR (95% CI) | P Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Возраст (YR) | 1. 473 (0.973-2.230) 473 (0.973-2.230) | 0.067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ≤ 60149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||